Schlachtschüssel mit der Jungfer Himmelstoß

Die Hopfenernte früher war oft von Gewaltausbrüchen begleitet.

Von Christoph Pinzl

Mutige Schätzungen sprechen von 200.000. Realistischer waren es wohl 120.000, höchstens 150.000. Hopfenzupfer. Hopfenzupfer, die bis in die 1960er jedes Jahr ab Ende August für einige Wochen die Hallertau bevölkerten, um nicht zu sagen, übervölkerten. Denn wie viele auch immer wirklich kamen – Gesamtzahlen wurden nie erfasst – es waren mehr Menschen, als damals hier gewohnt haben. Alte Hopfenbauern und -bäuerinnen erinnern sich gerne mal mit glasigen Augen an die „gute alte Zeit“, an zünftiges Liedersingen, g‘schmackiges Essen, fesche Zupferinnen, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Alte Zupfer/innen dann schon eher weniger, schließlich trieb sie nicht die Abenteuerlust in die Hopfengegend, sondern eher die Kargheit und Härte ihres Alltags. Sei es in der Großstadt oder in einer „strukturschwachen“ Gegend wie dem Bayerischen Wald. Sie waren daran gewöhnt, sich durch‘s Leben zu schlagen. Was allerdings auch ganz wörtlich heißen konnte, dass man und frau sich nichts gefallen ließ, gerne auch verbunden mit einer sehr hohen Sensibilität was Ehrverletzungen oder Besitzstandswahrung betrifft.

Wo so viele Menschen auf einem Haufen miteinander auskommen mussten, waren Konflikte nicht zu vermeiden.

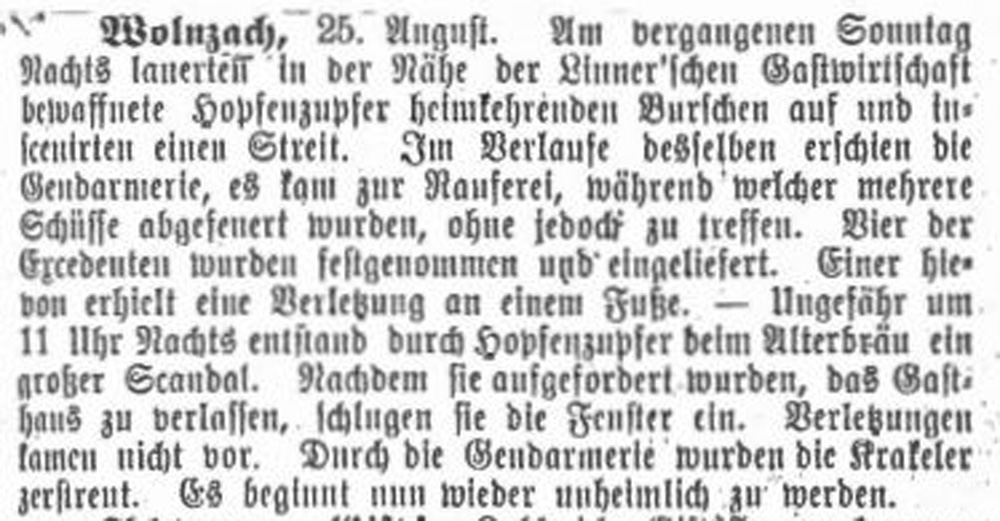

Soll heißen, während der Hopfenernte ging es gerne mal recht handfest zur Sache, bevorzugt abends oder am Ende nach der Erntearbeit, wenn das eine oder andere Bierchen seine Wirkung entfaltete und sich Fremde und Einheimische auf Augenhöhe begegneten. Hopfenzupfer in der Hallertau in größerem Umfang dürfte es frühestens ab Anfang des 19. Jahrhundert gegeben haben. Vorher erledigten einheimische Kräfte – Knechte, Mägde, Nachbarn, Kinder – das Zupfen größtenteils ohne fremde Hilfe. Abends nach der Stallarbeit, zu Hause in der Stube oder beim trüben Schein einer Lampe vorm Stadel sitzend. So viel Hopfen wurde ja noch nicht angebaut. Erst ab ungefähr 1850 wurde es dann zumindest bei größeren Bauern so viel, dass man externe Erntehelfer engagieren musste. Dann dauerte es aber nicht mehr allzu lange, bis die Hallertau zur Erntezeit ein etwas zweifelhafter Ruf ereilte. Polizeibelegschaften wurden daraufhin vorsorglich vervielfacht. Die Bauern selbst versuchten mit klugen Maßnahmen ein gutes Betriebsklima zu schaffen, um die Wahrscheinlichkeit von Reibereien zu verringern. Das Essen musste schmecken und reichlich sein, Männlein und Weiblein sollten möglichst getrennt übernachten, gearbeitet wurde bis spät am Abend, bis hoffentlich alle steinmüde waren. Echten Lohn gab´s erst zum Schluss der Ernte, damit nicht zu viel Verdienst abends bei den Wirten am Schanktisch landen konnte und die Sinne benebelte. Und trotzdem. Eine Meldung aus dem Wolnzacher Anzeiger vom 25. August 1903 über erste Vorfälle in Wolnzach endete mit dem düsteren Satz: „Es beginnt nun wieder unheimlich zu werden.“

Es beginnt nun wieder unheimlich zu werden.

Seltsamerweise glaubten viele Berichterstatter, über derlei Gewaltausbrüche schreiben zu müssen, als wären diese eine Aufführung wie aus einem derben Bauernschwank. Als würde in den Schlägereien die kernige bayerische Volksseele zum Vorschein kommen, die sich nun mal nicht bändigen ließ. Letzten Endes eine gache Gaudi, über die sich die Zeitungsleser am nächsten Morgen schmunzelnd amüsieren durften. So las man ein paar Tage nach dem obigen Bericht schon vom nächsten Streit, diesmal in Gebrontshausen, zwischen Zupfer und Dorfburschen, „wobei die Zupfianers gehörig vernietet wurden. Sie sollen sich geäußert haben, dass sie noch nie solche Prügel erhielten, wie ihnen die Gebrontshauser verabreichten.“ Aha, die Gebrontshauser, ja dann. „Anstifterin war ein Frauenzimmer“, ließ der Autor noch einfließen. Alle Vorurteile bestätigt, durfte sich der lokale Leser genüsslich zurücklehnen. Andernorts ließ sich nachlesen, dass es „in den Wirtschaften von zerbrochenen Stühlen und Stuhlbeinen und zertrümmerten Maßkrügen nur so hagelte und auch abgeschlagene Arme und Löcher im Kopfe keine Seltenheit waren, obwohl meist die Festigkeit der Dickschädel eine größere war als die der Steinkrüge.“ Höhö.

Noch ist die Stimmung nach der Hopfenernte prächtig. Das konnte sich jedoch schnell ändern. Neuhausen (Hallertau), um 1950.

Aus einer Straßenschlacht zwischen Zupfern und Bauernburschen in Au i.d. Hallertau köchelte 1956 ein Autor mit dem pfiffigen Pseudonym Dr. Gustl Bierling eine Art bayerische Moritat mit einer gepfefferten Prise Situationskomik. „Lachstürme“ habe es bisweilen im Gerichtssaal gegeben, in dem sich die Beteiligten später zu verantworten hatten und aus dem Bierling süffisant berichtete. Acht Straubinger Hopfenpflücker hatten sich beleidigt gefühlt, als einer der Auer Dorfburschen der „Jungfer Himmelstoß“ zu nahekam, wobei es sich Berichterstatter Bierling – damals noch gänzlich political unkorrekt – nicht verkneifen konnte, ihren Namen als „verheißungsvoll“ zu betiteln. Daraufhin sei es natürlich sofort zur Sache gegangen, mit allen nötigen kernigen Zutaten wie Messern, die bei einem Bauer „mit dem omenhaften Namen Stich“ im Oberschenkel landeten, Biergläsern, die „von zarten Pflückerinnen-Händchen geschleudert“ in Gesichtern landeten und einem plärrenden Wirt, der drohte alle „Hopferer zu Weißwurstbraat zu verarbeiten.“ So ging es munter weiter: mit der Mistgabel schwingenden Hopfenzupferin Luise-Thusnelda, Vorschlaghämmern, die im Rücken von Knechten landen, die erst am nächsten Tag im Krankenhaus wieder aufwachten, zwei Zaunlatten auf einem Kopf und Schlachtermessern, die der Herr Richter, sicher ein Mann wie aus dem Königlich Bayerischen Amtsgericht, launig als „a ganz a g’sunds Messer“ betitelte: „Herzliche Heiterkeit im Gerichtssaal“.

Zwischengeschlechtliche Annäherungen scheinen ein häufiger Anlass für Auseinandersetzungen gewesen zu, jedenfalls steht es so in den zeitgenössischen Berichten.

Unabhängig davon, dass die Beteiligten des nur scheinbar spaßigen Auer Krawalls teilweise lange Gefängnisstrafen abbüßen mussten, lesen sich solche „Zupferschlachten“ an anderer Stelle deutlich weniger amüsant. In den Wochen- und Halbmonatsberichten der Hallertauer Bezirksämter herrschte, wenn es um die Auseinandersetzungen während der Hopfenernte ging, ein gänzlich anderer Ton. Die Schilderungen der Amtmänner und Wachtmeister klingen bisweilen so drastisch, dass man sich an die Drehbücher ekliger Horrorfilme erinnert fühlt, weshalb sie hier auch nicht bis ins Feinste zitiert werden sollen. Jedenfalls quollen die Berichte geradezu über von „Landfriedensbruch“, „Hopfenpflücker-Revolten“ und „Zupferkriegen“, bisweilen mehrere Vorfälle an einem Tag. Nicht selten begleitet von verwüsteten Gaststuben, in Flammen aufgehenden Wirtshäusern, lebensgefährlichen Verletzungen und schließlich auch Todesfällen. Als 1928 der Bürgermeister von Niederhornbach nahe Pfeffenhausen schlichtend in einen Streit zwischen Hopfenzupfern eingreifen wollte, bekam er ein Messer in den Unterleib und starb kurz darauf in der Gaststube. Andernorts verendete ein Wirt, der ebenfalls einen Messerstich in den Bauch erhalten hatte, Tage später elendiglich an seinen Verletzungen. Der Wirt von Enzelhausen wusste sich 1912 nach einem Hopfenmahl in seinem Gasthaus gegen die betrunkenen Hopfenzupfer nur mehr mit unkontrollierten Gewehrschüssen in die Menge zu verteidigen, wobei erstaunlicherweise hier nur lebensgefährliche Verletzungen, aber keine Toten zu beklagen waren. 1903 artete eine Schlacht, die sich von Appersdorf nach Elsendorf verlagert hatte, so stark aus, dass schließlich erst die zufällig in der Nähe ihr Manöver ausführende 4. Batterie des 8. Feldartillerie-Regiments den Frieden wiederherstellen konnte. Manche der Rädelsführer landeten für Jahre im Gefängnis.

Nach dem 2. Weltkrieg kamen hauptsächlich Frauen zur Hopfenernte. Sicher ein Grund dafür, dass Gewalttätigkeiten während der Ernte abnahmen.

Nach dem 2. Weltkrieg nahmen die Auseinandersetzungen deutlich ab. Vorfälle wie die oben geschilderte „Jungfer Himmelstoß“-Episode wurden glücklicherweise zur Ausnahme. Das lag sicher auch daran, dass sich die Herkunft des Erntepersonals mittlerweile erheblich geändert hatte. Schon vor, während, aber insbesondere in den Jahren gleich nach dem Krieg kamen fast nur mehr Frauen zur Hopfenernte, nicht selten mit kleinen Kindern im Schlepptau. Häufig waren es auch Heimatvertriebene aus dem Osten Europas, die froh waren, wenn sie sich in der neuen Heimat möglichst unauffällig integrieren konnten. Konflikte gab es natürlich weiterhin, wo so viele Menschen auf einem Haufen miteinander auskommen mussten, war das nicht zu vermeiden. Aber sie wurden meistens nicht mehr mit Messern, Mistgabeln und Vorschlaghämmern ausgefochten. Gut, dass die „schlechte alte Zeit“ vorbei war.