„Und dann hat der vom Gold erzählt“

Als Brewers Gold und Northern Brewer die Hopfenwelt umkrempelten (Teil 1)

Von Christoph Pinzl

Jahrhundertelang bezeichneten eine Hopfensorte und eine Hopfenregion praktisch die gleiche Sache, nur quasi von verschiedenen Enden her. Die Sorte stand stellvertretend für die Region und die Landschaft repräsentierte den Hopfen, der dort wuchs. Hersbrucker Spät, Hallertauer Mittelfrüh, Tettnanger, so hießen die jeweiligen Landsorten. War die Sorte gefragt, ging es der Region gut. Hatte man den Eindruck, dass die Pflanzer vor Ort alles richtig machten, wollte jeder den lokalen Hopfen haben. Einheitssortenbau nannte man das im Fachjargon. Funktionierte die eigene Hopfensorte auf dem Markt nicht mehr richtig, bedeutete das auf Dauer den Todesstoß für das Anbaugebiet. Als beispielsweise Ende des 19. Jahrhunderts der Aischgrund nahe Nürnberg seinen Aischgründer Spät immer schlechter verkaufen konnte und deshalb auf Hallertauer Mittelfrüh umstieg, war bald Schluss mit dem Aischgründer Hopfenbau.

Eine Hopfenrebe mit Welkebefall, um 1990.

Diese Ausgangslage änderte sich nach dem 2. Weltkrieg und zwar relativ abrupt. Im größten Anbaugebiet Deutschlands, der Hallertau, kämpften die Bauern immer verzweifelter mit einer Hopfenkrankheit, die in anderen Regionen kaum Scherereien machte: der Welke. Die alte Landsorte, der Hallertauer Mittelfrüh, entpuppte sich als arges Sensibelchen gegenüber dem heimtückischen Welkebefall. Sollte nicht bald der ganze Hallertauer Anbau vor die Hunde gehen, galt es zu handeln. Eine neue Sorte musste her, die sich von der Welke nicht so leicht beeindrucken ließ. Ihr Name: Northern Brewer.

Auch wenn sich die altbayerischen Pflanzer die ungewohnte Bezeichnung bald als „Nordbrauer“ zurechtübersetzten, ließ sich nicht leugnen, dass die Sorte aus dem Ausland stammte. Ihre Herkunft ließ sich ohne Mühe belegen: Ernest Stanley Salmon, Professor für Mykologie (Pilzkunde) und Pflanzenkrankheiten am Wye College südöstlich von London, hatte die Sorte 1934 in seinen Laboren gezüchtet. Laut Salmon sollte der Name darauf verweisen, dass Brauer in Nordengland eher die konservierenden Eigenschaften von Hopfen bevorzugten. Die südenglischen dagegen legten angeblich mehr Wert auf Doldenoptik. Äußere Vorzüge konnte die Sorte also nicht unbedingt aufweisen. Wen interessiert´s – gegen die Welke präsentierte sie sich standhaft.

Professor Ernest Stanley Salmon, Züchter von Northern Brewer und Brewers Gold am englischen Wye College, um 1938. Aus: Journal of the Institute of Brewing, 92/1986. Heft S1, S. 62.

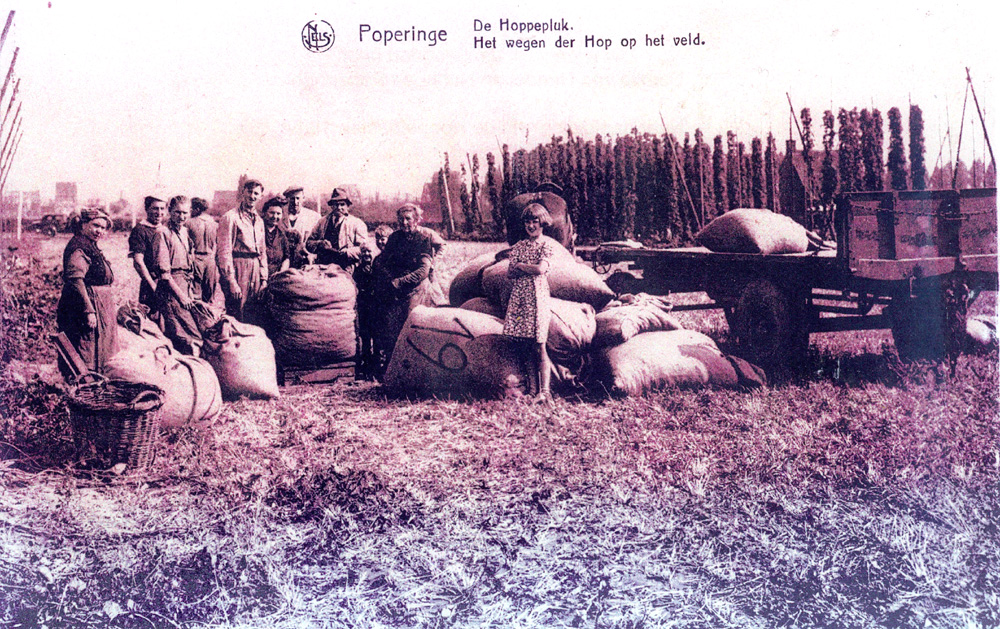

Noch viel verbreiteter als die eingedeutschte Bezeichnung „Nordbrauer“ war unter den Hallertauer Pflanzern eine andere, die verräterisch genau die Lieferwege offenlegte, über die der neue Hopfenstar nach Bayern gelangt war: der Belgische. Rund um das flandrische Poperinge liegt das Hopfenbauzentrum Belgiens. Hier hatte man schon kurz nach dem 2. Weltkrieg händeringend nach einem Ersatz für die alte Landsorte namens Buvrinnes gesucht: keine guten Erträge mehr, lausiger Brauwert, schlicht degeneriert war der altersschwache Hopfen. Geeigneten Ersatz fanden die Poperinger im nahen England, im Hopfenbau von Kent, südlich von London. Bereits 1947 führten sie Northern Brewer in ihren Hopfenbau ein und schon 1955 hieß es, er sei die „gegenwärtig populärste Varietät in Belgien“. Genervt von der Herkunftsverdreherei der Hallertauer Pflanzer beschwerten sich die Leute vom Wye College dann auch beim Hallertauer Pflanzerverband bitterlich über die verletzten Urheberrechte. Eine „Entschuldigung“ in Form eines kleinen Hinweises in der Hopfen-Rundschau in dieser Sache juckte freilich keinen.

Hopfenernte in Poperinge, um 1950.

Ganz genau lässt sich heute nicht mehr klären, wann und auf welche Weise der „Belgische“, der eigentlich ein „Englischer“ war, in die Hallertau gelangte. Die Spur führt aber recht eindeutig nach Wolnzach. 1957 hatte nämlich der Wolnzacher Landmaschinenhändler Karl Wallner die deutsche Generalvertretung für den Hopfenpflückmaschinenhersteller Allaeys übernommen – Made in Poperinge. Seither schickten die Gebrüder Allaeys nicht nur Pflückmaschinen in die deutschen Hopfengebiete, sondern auch Monteure. Auf der anderen Seite engagierten die Belgier Spezialisten wie beispielsweise Hopfenmacher aus Wolnzach, damit die ihnen in Poperinge ihre Hopfengerüste aufstellten. Man lernte sich kennen, freundete sich an, irgendwann reisten auch noch andere Leute hin und her und schließlich mündete 1973 die Wolnzach-Poperinge-Connection in eine ganz offizielle Gemeindepartnerschaft, die bis heute gepflegt wird.

Auf diesem Weg dürfte mit ziemlicher Sicherheit Ende der 1950er die Kunde vom welkeresistenten Nordbrauer in die Hallertau gelangt sein. Bald auch die ersten Setzlinge, Fechser genannt. In einem Hallertauer Hopfengarten sichtete man ihn zum ersten Mal im Jahr 1958. Die erste Ernte auf dem großen Barthhof nahe Wolnzach 1959 wird – wie immer bei Neuerungen im Hopfenbau – reichlich Vorbildcharakter besessen haben.

Willi Reischl (2.v.l.) und seine Wolnzacher Hopfengerüstbauer (Hopfenmacher) auf Montagereise in Poperinge. Hier bei einem Ausflug nach Ostende an die Nordsee, 1969. Im Hintergrund der belgische Auftraggeber.

Und weil das so gut funktioniert hatte, entdeckten die Hallertauer im fernen Flandern schließlich gleich noch einen anderen, noch viel spannenderen Sortenschatz. Seinen Namen raunte man sich bezeichnenderweise bald nur mehr in der Kurzform als „Gold“ zu: Brewers Gold. Auch dies ein Kind aus dem Züchtungslabor von Ernest Stanley Salmon aus dem Wye College. 1919 ins Leben gerufen, entstammte die Sorte der Kreuzung einer englischen Vatersorte mit einem kanadischen Wildhopfen. Um diesen Abkömmling rankten sich wildromantische Mythen: in Südmanitoba, nahe der Grenze zu den USA, gedeihte er einst am Ufer eines rauschenden Baches, der sich durch einen Ort mit dem schaurig schönen Namen Morden wand. Wie im Herrn der Ringe.

Vielleicht lag in dieser wildwüchsigen Herkunft der Schlüssel für die Karriere von Brewers Gold. Schon ein paar Jahre später lieferte er den männlichen Elternteil von Northern Brewer. Weitere Jahrzehnte später stammte ein Großteil der Hochalphasorten weltweit auf irgendeine Weise vom ihm ab.

(Fortsetzung folgt…)