Arbeitsballett

Wer mit alten Hopfenbäuerinnen oder Hopfenbauern redet, dem fällt vielleicht auf, dass es in den Erzählungen ein wenig anders zugeht als üblicherweise. Von der sprichwörtlichen „guten alten Zeit“ hört man hier kaum etwas, dass früher alles besser war, die Zeiten so schön, das Leben viel lebenswerter etc. etc. Jedenfalls wenn es um die diversen Herbst- und Frühjahrsarbeiten geht, die der Hopfen einem abverlangte. Früher alles ausschließlich per Hand. Aufdecken, Schneiden, Draht aufhängen, Andrehen, Ausputzen, Pflügen, Eggen, Grubbern/Kultivatern, Düngen, nur um die wichtigsten zu nennen.

Zum Aufdecken, dem händischen Wegziehen der Erde von den Stöcken mit der Reithaue, haben wir den kaum glaubbaren Wert von 70 Tonnen bewegtes Erdreich ausgerechnet – am Tag wohlgemerkt! Das Andrehen der Reben an den Draht nannte eine Hopfenbäuerin einmal sehr bildhaft „den tausendfachen Kniefall vom dem Hopfen“. Wie in der Kirche, Demut pur, mit ein bisserl Schmerz verbunden. Das Gebuckel beim Schneiden der Stöcke, Draht aufhängen mit einer sieben Meter langen Stange, den Kopf stundenlang im Nacken, den Blick in die Sonne gerichtet, Pflügen und Eggen mit zappeligen Pferden oder sturen Ochsen, die mit ihren Hörnern die Reben runterreißen, Draht andrehen in der winterlichen Kälte mit klammen Fingern, Viehdünger schleppen mit der Misttrage, Ausbreiten mit der Mistgabel – alles nicht unbedingt zum Schwärmen geeignet.

Bei der Planung unserer Museumsausstellung fiel uns bald auf, dass die jeweiligen Geräte für diese Arbeiten – Reithaue, Schnitzer, Aufhängestange, Pflug, Egge – viel zu nüchtern daherkamen, viel zu sachlich für die Arbeit, die mit ihnen einst verrichtet werden musste. Ein rostiges Messer mit Holzgriff, eine Haue mit langem Stiel, eine Bambusstange sagen wenig darüber aus, wie der Körper einst beim Umgang mit ihnen strapaziert wurde. Also fiel die Entscheidung: an dieser Stelle sollte es Figuren geben. Manche Museen statten ihre ganze Dauerausstellung figürlich aus. So weit wollten wir es nicht treiben. Aber hier hatten Figurinen, wie man sie fachlich korrekt nennt, ihre eindeutige Berechtigung.

Jede/r Museumsgestalter/in steht dann allerdings vor dem gleichen Problem: wie realistisch gestaltet man die Figuren und wie stark wird abstrahiert. Das Hauptproblem ist dabei immer der Gesichtsausdruck. Emotional und ausdrucksstark wie auf einem Rennaissance-Gemälde? Schießt immer übers Ziel hinaus und trifft nie den Kern der Sache. Oder nüchtern und stilisiert wie eine Schaufensterpuppe? Wer im Museum gar kein Geld hat, besorgt ein paar ausrangierte. Und produziert hauptsächlich Gelächter.

Die Lösung lag dazwischen. Die Münchner Künstlerin Afra Dopfer und der Südtiroler Bildhauer Michael Schrattenthaler hatten die zündende Idee. Afra Dopfer kannten wir schon, sie gestaltete einst das berühmte „Handmännchen“ für das Wolnzacher Museum der Hand. Diesmal wollten die beiden jede Figur lebensgroß abformen von realen Menschen, „mittels Gipsbinden in der entsprechenden Haltung der Tätigkeit“, wie es im damaligen Vertrag mit den Künstlern hieß. „Im Inneren der so entstandenen Hohlform aus Gips wird zur Stabilisierung ein Gerüst aus Holz eingebracht sowie eine Befestigungsmöglichkeit am Boden bzw. der Unterlage. Die Figur wird mit Originalkleidern (nach Vorlage) angezogen, inklusive Hut etc. Die Kleidung wird ihrerseits versteift und in natürlich wirkende Falten gelegt. Die gesamte Figur wird noch einmal mit Gips überarbeitet, um eine einheitliche Gesamtoberfläche zu erhalten, und weiß gestrichen. Da es sich um die Abformung einer realen Person handelt, sind Proportionen und Haltung der Figuren absolut „naturalistisch“. Dieser Naturalismus wird wieder etwas gebrochen, indem die Details etwas zurückgenommen werden durch die die Formen leicht vereinfachende Oberfläche der Gipsbinden.“ So das Leistungsverzeichnis. Inwieweit die tapferen Models für die Gipsfiguren am (bescheidenen) Künstlerhonorar beteiligt waren, ist nicht überliefert. Im Nachhinein kann man diesen armen Menschen nur höchsten Respekt zollen. Sie haben für unser Museum gelitten. Ernsthaft. Wo die richtigen Arbeiter einst wenigstens aus der Kniebeuge aufstehen, den Kopf wieder geradeaus schauen lassen oder den krummen Rücken geraderichten konnten, mussten die Arbeitshaltungsdarsteller ausharren. Bewegungslos, halbe Stunde Minimum, am Ende so richtig mit Strohhalm in der Nase. Am Ende dürfte allen das Gestell mindestens so weh getan haben, wie den nachgebauten Hopfenarbeiter/innen. Leider gibt es keine Aufnahmen mehr vom einstigen Schaffensprozess.

Als die Figuren endlich ausdrucksstark in ihren eingefrorenen Haltungen im Museum ruhten, stand der passende Name schnell fest: Arbeitsballett. Anstrengend, mühevoll, das Resultat endloser, gleichförmiger Übung. Und doch ausdrucksstark, kraftvoll, dynamisch, voller Stolz auf das eigene Können und die eigene Leistung. Jede einzelne Figurenposition steht mit den anderen in Beziehung, in Kontakt. Wie in einer einstudierten Choreographie. Wir sind auch 20 Jahre später immer noch begeistert.

Freudig stimmt uns auch der Zustand der Figuren nach ihrem Besichtigtwerden durch Tausende von Besuchern über die Jahre. Ganz frei, ohne einen Schutz durch Glas oder ausreichenden Abstand stehen sie da, nur auf einem niedrigen Museumspodest, auch wenn sie aus brüchigem Gips bestehen und die weiße Farbe nicht gerade günstig für schmutzige Hände ist. Eine bewusste Entscheidung. Vitrinen schaffen Distanz, Kühle, Strenge, wir wollten aber die alte Zeit so gut es geht lebendig werden lassen. Bisher ging alles gut, die Figuren werden sie so gut wie nie angetatscht, dienen kaum als Hintergrunddeko für mehr oder weniger spaßige Selfies, müssen keine neugierigen Brüchigkeitstests aushalten. Vielleicht ringen sie ja jedem Betrachter einfach den nötigen Respekt ab, den sie verdienen. Für die Figuren als Kunstwerke. Und für die Leute, die einst das Arbeitsballett im Hopfenalltag ausführen mussten.

Pflückmaschine

Von Christoph Pinzl

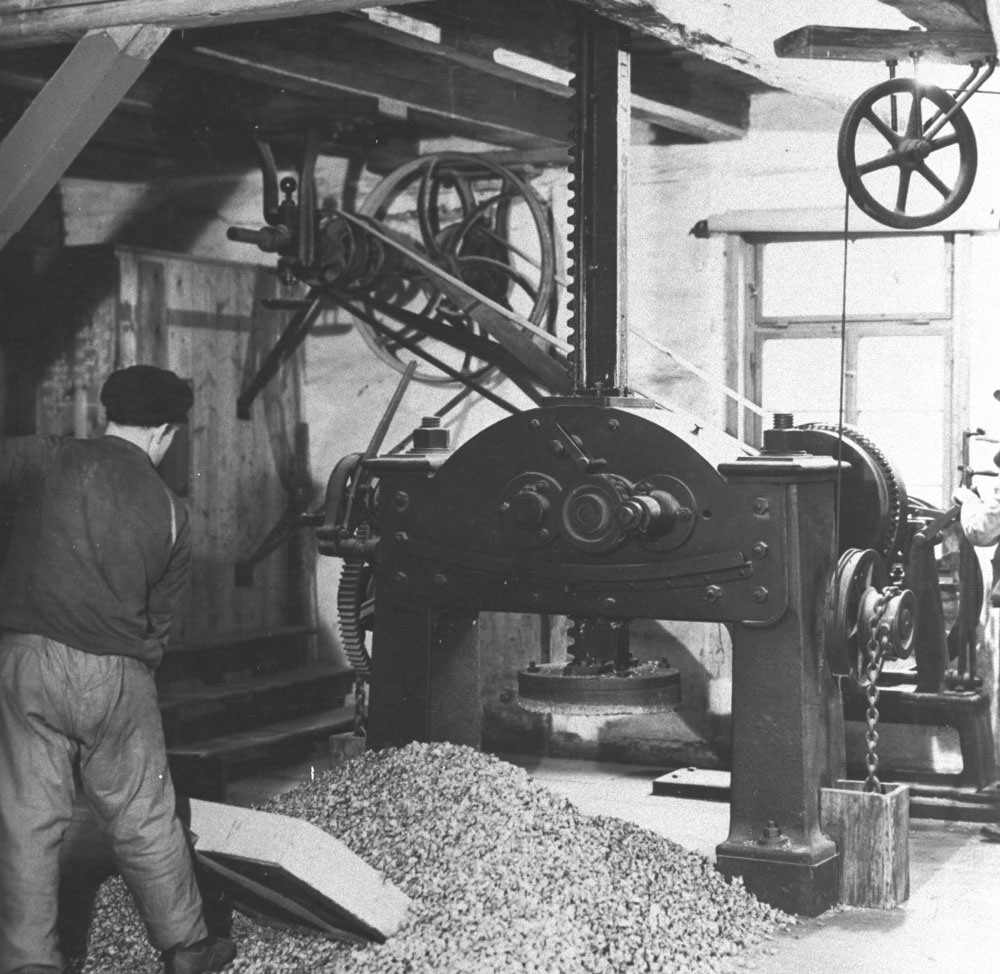

Schon 1985 konnte der Museumsverein ein ganz besonderes Stück in seine Sammlung aufnehmen: eine „Hopfenpflückmaschine Wolf Typ I, 1962“ wie es im Eingangsblatt hieß. Vom äußersten Rand der Hallertau stammte sie, aus Eggersdorf im Landkreis Landshut. Als Dreingabe kamen auch zwei „Kirm“ (Pflückkörbe) und ein Bindegerät für Reisig ins Museum.

Die Typ I war eines der allerersten Pflückmaschinenmodelle, das die Fima Wolf in Geisenfeld herstellte. Wie anfangs üblich noch mit den sogenannten „Querbalken“ mit Klammern, in die man die Hopfenreben einhängte. Bis dahin gab es entweder unbezahlbare Riesenmaschinen, für die man eigene Hallen aufstellen musste oder die kompakt gebauten Maschinen aus Flandern, für deren Inbetriebnahme man anfangs am Besten auch noch gleich ein paar Monteure aus Belgien einfliegen ließ.

Konservatorisch nicht ganz optimal fiel die erste Unterbringung der Maschine aus.

Als die Wolf Typ 1 1960 auf den Markt kam, rannte sie bei den Bauern offene Türen ein. Für die vielen kleinen und mittleren Betriebe, die bis dahin mit der Anschaffung einer Maschine gezögert hatten, erschien die neue Kompaktmaschine „Made in Germany“ als ideale Lösung. In kürzester Zeit konnte Wolf fast 500 Stück absetzen. Offizieller Kaufpreis: 16.500 DM. Zweifellos günstiger als die englischen und belgischen Monstermaschinen, aber immer noch der Gegenwert für eine Eigentumswohnung in München.

Unsere Maschine stammte aus einem längst stillgelegten Hopfenhof. Dort wurde 1985 schon lange kein Hopfen mehr geerntet, die Alternative zum Deutschen Hopfenmuseum hätte Eisenhändler geheißen. Dementsprechend wurde als Kaufpreis auch nur der bloße Schrottwert vereinbart. Landtechnik Karl Wallner aus Wolnzach organisierte die Abholung. Wie heute noch üblich stellte man die Maschine auf zwei stabile Transportachsen und fuhr sie wie einen Anhänger per Traktor nach Hause. Angesichts ihrer Länge von rund 5,00 m, einer Höhe von 3,60 m und einer Breite von 1,80 m war die 30 km lange Fahrt von Eggersdorf nach Wolnzach nicht unbedingt entspannend. In der damaligen Annahme, dass die Eröffnung des Museums ja nicht mehr lange auf sich warten ließ, stellte man die Pflückmaschine auf die Schnelle im Stadel eines Vereinsmitglieds in Niederlauterbach bei Wolnzach unter.

Bekanntlich kam dann alles ein bisschen anders als gedacht. Mitte der 1990er durfte die Maschine schon mal näher an ihren späteren Bestimmungsort umziehen, in eine halboffene Remise auf dem Gelände, auf dem heute die evangelische Kiche in Wolnzach steht. Immerhin überdacht.

So kam die Maschine nach Wolnzach: auf Transportachsen, gezogen vom Schlepper.

Als dann endlich Land in Sicht war und Anfang der 2000er die Planungen für das heutige Museum anliefen, wurde es noch einmal spannend. Unter das Museum sollte eine Tiefgarage kommen. Also war die Tragfähigkeit des Museumsbodens begrenzt. Folglich musste der Stellplatz für die Pflückmaschine mit einem besonders massiven Fundament ausgestattet sein. Was wiederum zur Folge hatte, das sehr früh festzulegen war, an welche Stelle im Museum sie hinkommt. Zur einer Zeit als das Raumkonzept für die Dauerausstellung nur in sehr groben Zügen feststand. Der Maschinen-Standort war also eine Art Schuss mit verbundenen Augen. Wenn man so will, musste sich die spätere Führungslinie der heutigen Dauerausstellung zuallererst nach dem Standplatz der Maschine ausrichten. Was schließlich auch gelang. Eine der vielen Glanztaten unseres Museumsgestalterteams.

Aber auch als diese Hürde genommen war, blieb es spannend. Irgendein kluger Kopf merkte nämlich zum Glück noch rechtzeitig, dass es mit der Wolf-Maschine anders laufen musste als beim Rest der Exponate. Die wie üblich erst nach dem Abzug der Bauarbeiter ins Museum kommen sollten. Dann wäre es aber für die Maschine längst zu spät, keine Museumstür wäre noch groß genug gewesen und die fest verbaute Museumstreppe hätte den Weg im Museum unüberwindbar verstellt. Also zog die Pflückmaschine noch während der Rohbauphase im Museum ein. Und zwar mitten durch die noch unverglaste Museumsfront, quasi durchs offene Fenster. Dann musste sie unter einer robusten Lastwagenplane geschützt noch Monate zwischen Betonmischern und Baukränen ausharren und hoffen, dass ihr kein schwerer Gegenstand einen konservatorisch bedenklichen Schaden zufügte. Schließlich wollte man die Maschine wieder in Aktion zeigen, während der normalen Öffnungszeiten. Betrieb im Betrieb. Auch hier ging alles gut.

Die Maschine zieht in ein anderes Depot um.

Dass die alte Maschine schließlich tatsächlich wieder in Schwung kam, dafür sorgte die Firma Wolf höchstpersönlich. Sie holte mit Xaver Kastl einen ihrer erfahrendsten Pflückmaschinen-Spezialisten noch einmal aus dem Ruhestand zurück und der sorgte im Museum mit viel Geschick dafür, dass bis heute die Maschine reibungslos ihren Dienst verrichtet. An sich hätte man einen Dokumentarfilm über die Arbeit von Kastl drehen müssen, wofür damals leider weder Zeit noch Geld übrig war. Man spürte an jeder Schraubendrehung die enorme Erfahrung des mit allen Wassern gewaschenen Monteurs, die er sich in unzähligen Wartungs- und Reparaturstunden bei den nervösen Hopfenbauern zur Erntezeit aneignen „durfte“.

Leider klappte unser Plan nicht, dass Besucher sich eigenständig die Maschine ein- und ausschalten konnten. Sie läuft nur während einer Führung, im Leerlauf natürlich, ohne Hopfenreben. Weil sie dabei aus heiterem Himmel einen enormen Krach produziert, ist das vermutlich auch besser so, damit sich unsere Museumsgäste nicht unnötig erschrecken.

Trotz der vielen offen laufenden Trommeln, Ketten, Bänder und Gitter war der TÜV so kulant, uns die Maschinenvorführung auch ohne Glasabdeckung oder ähnliches zu erlauben. Unseres Wissens nach die einzige Hopfenpflückmaschine des Marktführers Wolf Geisenfeld, die auf der Welt in einem Museum zu sehen ist. Da sind wir stolz drauf.

Hopfenreben

Von Christoph Pinzl

(Ein besonderer Dank an Rudi Pfab, Wolnzach, der einen Großteil der Quellen für diesen Beitrag zur Verfügung gestellt hat.)

Die Idee war eigentlich alt. Angeblich sollten schon die alten Babylonier „in grauer Vorzeit“ herumexperimentiert haben – was eher unwahrscheinlich ist, weil bei denen der Hopfen gar nicht wuchs, Stichwort: Tageslänge. Aber immerhin schon 1754 berichete ein gewisser Pehr Schißler der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften recht detailliert, wie er auf seinen Gütern in Mittelschweden damit begonnen hatte, Hopfenreben zu Textilfasern zu verarbeiten, ähnlich wie beim Hanf. Hopfenstoff soll sich durch besondere Robustheit ausgezeichnet haben und wurde deswegen gerne für Sackleinwand, Stricke oder Teppiche verwendet. Er galt als wärmend im Unterschied zur kühlen Baumwolle. Allerdings ließ er sich wohl nur schwierig bleichen, was bei der Verarbeitung zu Kleidungsstoff deshalb gewisse Grenzen setzte. Im 18. und 19. Jahrhundert hörte man immer wieder, sei es aus Bayern, Württemberg oder Thüringen, aber auch aus England, Böhmen oder Russland, von entsprechenden Aktivitäten.

Bekanntlich wird Hopfen nur wegen seiner Hopfendolden angebaut. Abfall waren seit jeher die riesige Maße an Reben und Blättern, die man bestenfalls als Einstreu für das Vieh nutzte oder als Gründünger wieder in den Hopfengarten fuhr. Eigentlich verwunderlich, dass die Weiterverarbeitung zu Textilien bzw. Garn nie so richtig in Schwung kam. Ein kleiner Bericht in der Allgemeinen Brauer- und Hopfenzeitung von 1887 lieferte einen Hinweis darauf, woran das möglicherweise liegen konnte: „Leider hat man aber einstweilen bei Versuchen in dieser Richtung stets mit dem mangelnden Entgegenkommen der Producenten zu kämpfen“, seufzte der Autor. Sprich: Hopfenbauern interessierte die Rebenverarbeiterei meist eher, vorsichtig ausgedrückt, „am Rande“. Was vermutlich auch daran lag, dass sich der ganze Transport- und Vorbereitungsaufwand für sie nicht rentierte, sprich die Rebenverarbeiter nicht anständig bezahlten.

Rebenverarbeitung in Wolnzach, 1941.

Am 17. September 1918 verfasste Prof. Dr. Udo Dammer, Leiter des Botanischen Gartens in Berlin, ein Rundschreiben an alle botanischen Institute in Deutschland. Er empfahl dringend ein deutschlandweites Standortverzeichnis für wilden Hopfen anzulegen. Kriegsbedingt war nämlich der Hopfenanbau massiv zurückgegangen. Er habe aber ein funktionierendes Verfahren entwickelt, beim Hopfen, „die Fasern so aufzuschließen, dass sie zu Feingarn versponnen werden können.“ Eile sei geboten, denn der Hopfen gehöre zu den Pflanzen, „die es uns ermöglichen sollen, durchzuhalten.“ Denn: „Vor dem Kriege führten wir 470 Milionen Kilogramm Baumwolle ein, die uns jetzt fehlen, sodass jetzt 97 v. H. aller deutschen Baumwollspinnereien still liegen.“ Sprich, die Herstellung von Hopfenfasern war seiner Meinung nach eine kriegsbedingte Notwendigkeit, um die Niederlage im seit vier Jahren anhaltenden Gemetzel der Nationen doch noch zu vermeiden.

Bekanntlich war der Erste Weltkrieg schon zwei Monate später vorbei, so dass Dammers Initiative ins Leere lief. In den folgenden Jahren tat sich wenig. Bis im September 1934 der bayerische Landesinspektor für Hopfenbau und Geschäftsführer der Hopfenforschung, Hugo Hampp, einen kleinen Bericht verfasste. Thema: „Verwendung von Hopfenreben zur Fasergewinnung.“ Hampp betrachtete das Problem praxisnah und gleichzeitig von der Forschungsseite: nach der Hopfenernte müssten die vielen Inhaltsstoffe in der Rebe – Eiweiße, Zucker, Mineralien – die Möglichkeit haben, in den Stock zurückzufließen. Man solle also die Reben nicht zu früh abschneiden. Ob dann aber die Rebe noch für die Herstellung von Textilfasern geeignet war, müsse erst einmal geklärt werden.

Die Stimmung war nicht unbedingt schlecht: Arbeiterinnen bei der Rebenverarbeitung in Wolnzach, um 1942.

Besonders brisant waren Hampps Ausführungen auch deshalb, weil er sie mit dem Satz einleitete: „Es ist klar, daß wir alles tun müssen, um den Rohstoffbedarf an Fasern im eigenen Lande zu decken.“ Warum das? Zwei Jahre später wurde klar, was damit gemeint war. Adolf Hitler persönlich erließ am 18. Oktober 1936 eine „Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans“ und beauftragte mit ihrer Durchführung keinen geringeren als einen seiner engsten Vertrauten, Hermann Göring. Kurz gesagt, sollte mit diesem Plan erreicht werden, dass innerhalb von vier Jahren Deutschland soweit unabhängig von Lieferungen aus dem Ausland sei, um wirtschaflich kriegsfähig zu sein. Bei Textilien hieß das vor allem: unabhängig von Baumwollieferungen aus Überseegebieten. Hierbei sollte der Hopfen einen wichtigen Beitrag leisten.

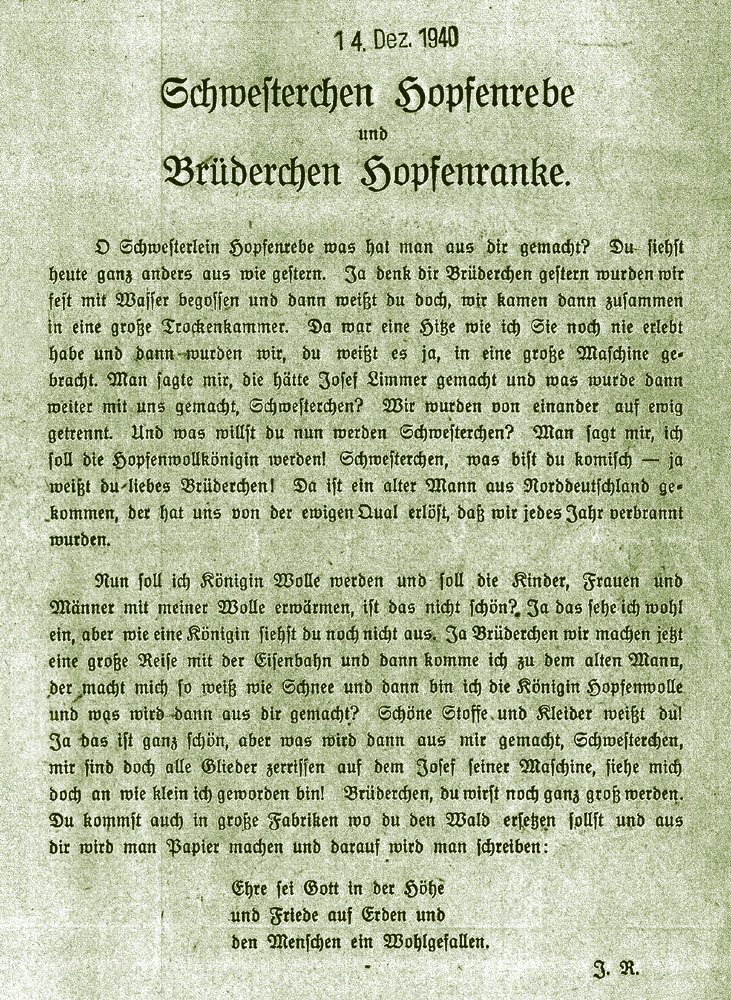

Brüderchen und Schwesterchen – im Hopfenrebenland. Dieses Märchen wurde zur Einweihung 1940 vorgetragen.

Einem oberfränkischen Unternehmer namens Georg Lattemann gelang dann die Entwicklung einer erfolgversprechenden Technik. Er gründete eine „Hopfenrebenaufschließungsgesellschaft K.G.“ mit Sitz in Bremen und wandte sich an den Markt Wolnzach wegen der Errichtung eines entsprechenden Verarbeitungsbetriebes. Die Lage der geplanen „Hopfenstracklfabrik“, wie sie die Wolnzacher später tauften, war nicht ganz zufällig gewählt: einerseits direkt im Anschluss an den Wolnzacher Bahnhof, um den Abtransport der fertigen Textilballen leicht bewerkstelligen zu können. Andererseits direkt neben der Wolnzach, dem kleinen Flüßchen, das durch die Hopfenmetropole fließt. Denn Wasser brauchte es für das „Rösten“ genannte notwendige Einweichen der Reben, um dadurch die Fasern besser aufschließen zu können. Von der Flachsverarbeitung seit langer Zeit bekannt. Der Bau begann 1939. Bis zur Fertigstellung der Fabrik stellte man in der Wolnzacher Ausbereitungshalle (Präparieranstalt) einige Räume zur Verfügung und startete dort mit der Fasergewinnung. Mittlerweile herrschte wieder Krieg.

Das „Rösten“, das Einweichen der Reben war besonders wichtig, um die Fasern aufschließen zu können.

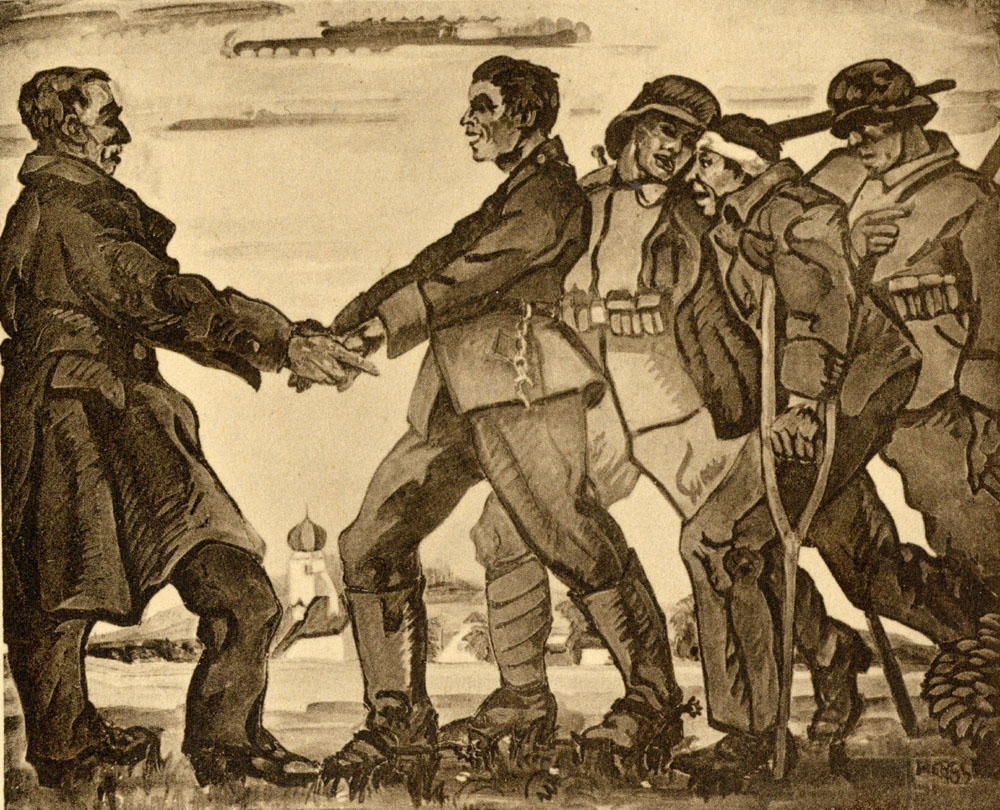

Prominenz am Einsatzort. Einer der Herren ist vermutlich Erfinder Georg Lattemann. In der Mitte Pflanzerverbandschef Adolf Rebl.

Für die Bauern sollte es also nicht mehr viele Möglichkeiten geben, sich der Sache zu verweigern. Schließlich war die Rebenverarbeitung mittlerweile als kriegswichtig eingestuft. „Die Hallertauer Hopfenbauern beweisen durch die Ablieferung der Hopfenreben neuerdings, daß sie auch dann ihren Mann stellen, wenn es heißt, am Aufbau der deutschen Wirtschaft mitzuhelfen.“ Meinte 1940 Adolf Rebl, Geschäftsführer der Hopfenpflanzerverbände Hallertau und Jura. So lagerten im Herbst die angelieferten Reben in riesigen Haufen am Ortsausgang von Wolnzach. Vor der Anlieferung waren die Drähte aus den Reben herauszuziehen. Über 50 Frauen und Mädchen waren damit beschäftigt, sie von restlichen Blättern zu befreien, auf verarbeitbaren Mengen zu stapeln, die Haufen mit Wassern berieseln und in großen Dreschwägen von den holzigen Bestandteilen zu befreien. Auch die übrigen Bestandteile aus der Rebe wollte man weiterverwenden: Holzabfälle in der Papierindustrie, Schleimstoffe als Emulsion für Kunstleder oder Kunstpappe. Der erste Waggon mit Hopfenwolle und Hopfenholz fuhr kurz vor Weihnachten 1940 am Wolnzacher Bahnhof los.

Rebenanlieferung 1: Eine Gewaltige Ladung. Mitfahren am Kutschbock war nicht mehr möglich.

Rebenanlieferung 2: Mit dem Schlüter-Traktor ging es etwas bequemer.

Was in den Folgejahren dann tatsächlich in und um die Stracklfabrik passierte, ist allerdings heute nicht mehr eindeutig zu klären. Jedenfalls scheint es bei der Ablieferungspflicht der Hopfenreben geteilte Meinungen gegeben zu haben. Lattemann, Hampp und Rebl waren der Auffassung, dass eine solche bestand. Scheinbar nicht wenige Hopfenbauern, insbesondere auch die in anderen Anbaugebieten wie Spalt oder Hersbruck oder auch im Saazer Land, das mittlerweile zum großdeutschen Reich gehörte, sahen das anders. Die Versorgung der Fabrik scheint nie richtig organisiert worden zu sein. Die zunehmend düstere Kriegslage düfte das ihre dazu beigetragen haben.

Ein späterer Berichterstatter meinte jedenfalls, dass der Betrieb in der Fabrik nie wirklich an den Start ging. Fabrikant Lattemann verschwand irgendwann spurlos von der Bildfläche und 1945 beschlagnahmte die Wehrmacht das Gebäude kurzerhand als Nachschublager. Zum Kriegsende wurde das Lager geplündert, die Halle blieb als leerstehendes Mülllager übrig. Die großen Rebenhaufen neben der Fabrik waren da längst schon in Flammen aufgegangen. Aus Angst vor dem gefürchteten Hopfenschädling Hirsezünsler.

Baustelle Stracklfabrik. Die Sicherheit am Bau entspricht nicht mehr ganz den heutigen Vorschriften.

Schließlich kaufte der Wolnzacher Hopfenhändler Josef Trapp nach Kriegsende die Halle und machte daraus eine Hopfenaufbereitungsanstalt. Später übernahm sie der Wolnzacher Fuhrunternehmer Lorenz Thoma, einer der wichtigsten Spediteure für Hopfen in der Hallertau.

Die Idee, Hopfenreben zu Textilfasern zu verarbeiten, kam über theoretische Überlegungen nie mehr hinaus.

Kleider machen Hopfenleute

Von Christoph Pinzl

Vor ungefähr 200 Jahren entdeckte man die sogenannte „Volkskultur“. Hauptsächlich Leute aus der Stadt, Gebildete, Wohlhabende entdeckten sie. Also eher Herrschaften, die sich selbst eher weniger dem Volk zugehörig empfanden. Von vornherein ging es darum, etwas retten zu müssen. Alte Dinge, von denen man glaubte, dass sie verschwanden, bedroht waren, dem Untergang geweiht. Bedroht von Maschinen statt Handarbeit, von Zeitung und Telefon statt mündlicher Überlieferung, schnellen Transportmöglichkeiten wie der Eisenbahn, Verstädterung, Bildung für alle, politischer Mitsprache usw. usf. Die rettungswilligen Stadtbürger glaubten, diese alte Kultur vor allem auf dem Land finden zu können. Wobei wichtig war, dass man vor die jeweilige Kulturform immer ein „Volks-“ heftete oder wahlweise auch ein „Bauern-“: Volkslied, Volksmusik, Volkserzählung, Volksbrauch, Volksreligion – Bauernmöbel, Bauernhäuser, Bauernkeramik. Was auch immer im Einzelnen damit gemeint war. Und natürlich auch Volkstrachten. Schon der Begriff „Tracht“ wies ja darauf hin, dass es hier nicht einfach nur um Kleidung ging. Kleidung war abhängig vom Wohlstand der Leute, vom Klima, von den Lebensverhältnissen. Ganz besonders: von der Mode. Bei der Tracht dagegen schien alles anders. Da drückte sich irgendetwas Altes, Traditionelles aus, etwas, das an eine bestimmte Region gebunden war, an etwas, das die Träger der jeweiligen Tracht miteinander verband. Mode kam dort nicht vor, die kam ja aus der Stadt.

Schild am Ortseingang von Au i.d. Hallertau, um 1980.

Dieser Logik gemäß wäre es also naheliegend gewesen, dass es auch eine irgendwie geartete „Hopfentracht“ gab oder wenigstens, je nach Anbaugebiet, verschiedene Hopfentrachten. Genau die gab es aber nicht und das lag schlicht daran, dass die Logik der verschwindenden Volkskultur in Wirklichkeit völlig unlogisch war.

Am besten lässt sich das am heute größten aller Hopfengebiete nachvollziehen, der Hallertau. Als vor rund 200 Jahren der Hopfen anfing, wichtig zu werden, löste sich hier das alte Leben schon mehr und mehr in Luft auf. Denn der Hopfen war der Auslöser, die Ursache, der Beschleuniger dafür, dass sich etwas veränderte. Hopfen war keine traditionelle Landwirtschaft mehr. Bauern kümmerten sich über Jahrhunderte darum, sich selbst und ihre Umgebung zu versorgen, vor allem auch ihre adeligen Grundherren. Man produzierte für den Eigenbedarf, nicht für irgendeinen „Markt“. Mit dem Hopfenbau war Schluss mit einem solchen Denken. Hopfenbauern brauchten einen überregionalen Bier- und Braumarkt, selber essen konnten sie das grüne Gold ja nicht. Wer vom Hopfengoldrausch profitieren wollte, orientierte sich schon 1860 daran, was Brauer in Argentinien oder Russland oder zumindest in Oberschwaben wünschten. Zumindest musste er einen Hopfenhändler kennen, der sich um so etwas kümmerte. Außerdem brauchte er eine Menge moderne Errungenschaften wie Eisenbahn, Telegraf, Zeitungen, Pflanzenschutzmittel, Kunstdünger, Holzsäulen, Draht oder Schnur, Brennstoff, Arbeitskräfte, alles Dinge, die er gar nicht oder nur schwierig selber bereitstellen konnte.

Auch eine Art von „Hopfentracht“: Weste in Hopfensack-Optik

Wer alles richtig gemacht und darüber hinaus eine gehörige Portion Glück hatte, konnte viel Geld verdienen, sehr viel Geld. Hopfen-Goldrausch, Hopfen-Roulette, man kennt die Stichworte. Die Hallertauer hatten immer wieder Glück, bewiesen häufig das richtige Händchen, das rechte Gespür für das, was gerade angesagt war. Besonders verlockend am Hopfen war auch, dass nicht mehr wie bisher immer nur die eh schon Wohlhabenden, die Großkopferten zum Zuge kamen. Auch der kleine Mann erhielt seine Hopfen-Chance. Wohlstand für Alle. Jedenfalls theoretisch, als Lichtschein am Horizont. Eine entscheidende Voraussetzung war, dass der versprochene Wohlstand auf alle Fälle in den eigenen Geldbeutel floss und nicht in den irgendeines adeligen Grundherren. Die Bauernbefreiung von 1848 hatte hierzu den Grundstein gelegt.

Wie sehr der Hopfen ab ungefähr 1850 die Verhältnisse in der Hallertau durcheinandermischte, lässt sich heute nur mehr näherungsweise rekonstruieren. Für die auf Moral und Sitte bedachten Pfarrer in der Hallertau zum Beispiel schien damals der Hopfen Sodom und Gomorrha auszulösen. Protz und Völlerei aller Orten. Die Leute kannten ihren Platz nicht mehr, da der Hopfen „auf den sittlichen Zustand der Gemeinde den nachtheiligsten Einfluß ausübte.“

Und was hatte all das jetzt mit der Tracht zu tun? Wenn man alte Beschreibungen aus dem 18. und vom Anfang 19. Jahrhundert zur Kleidung der Hallertau liest – damals meistens noch nicht als Tracht bezeichnet – fällt auf, dass diese Kleidung keineswegs ein einheitliches Bild abgab. Mit dem, was man heute gerne als „typisch Hallertauer Tracht“ bezeichnet, hatte das Ganze noch nicht viel zu tun. Erst mit dem zunehmenden Erfolg des Hopfens veränderte sich das Erscheinungsbild. Seidene Westen und Kleider, Otterfellhauben, lange Gehröcke, Faltenstiefel, Ketten, Uhren, Silberknöpfe dutzendweise, der Einfachheit halber oft gleich als umfunktionierte Geldmünzen mit Öse. Dieses Gwand, besonders das für die Männer, war eine mächtige Investition. Ist es bis heute geblieben. Wer es richtig machen will, bezahlt Tausende. Ein unübersehbarer Ausdruck von Wohlstand. Und Mode.

Insofern scheint es also tatsächlich so gewesen zu sein, dass die Tracht, die wir heute als „hallertauerisch“ bezeichnen, sich erst mit dem Siegeszug des Hopfens etabliert und verfestigt hat. Somit ließ also genau das, was ja angeblich den Tod der alten Kultur verursachte, erst die typisch regionale Tracht entstehen. Die Untergangslogik der bürgerlichen Volkskulturretter war eben nicht wirklich logisch.

Dass das, was in Wolnzach und Geisenfeld als Tracht getragen wurde, eigentlich mehr mit dem Dachauer Land als mit der Gegend nördlich von Mainburg zu tun hatte, passte gut in die regionale Logik oder besser Unlogik. Denn der Hopfen brachte unter dem Begriff „Hallertau“ Landstriche und somit auch Kleidungskulturen zusammen, die bis dahin so gut wie nichts miteinander zu tun hatten. Die Hallertau war und ist bis heute da, wo der Hopfen wächst. Die Bewohner von Langquaid verband wenig mit denen von Schrobenhausen, die von Nandlstadt nichts mit denen von Abensberg. Außer dem Hopfen.

Hallertauer Tracht auf der Grünen Woche Berlin, 2025, zusammen mit mehreren Produktköniginnen.

Zu mehr Hopfenbezug als über den Faktor „Wohlstand“ hat es bei der Hallertauer Tracht deshalb auch nie gereicht. Auch wenn sich die Wahrnehmung nach außen durch Dinge wie den Oktoberfestumzug oder das Bayerische Fernsehen, wo immer wieder auch die Hallertauer Tracht auftauchte, auf Dauer etwas gefestigt hat. Hopfendolden oder Hopfenreben als Ziermotiv sucht man aber auf den Trachten seit jeher vergeblich. Dass die üppige Trachtenkleidung niemals irgendetwas mit dem Leben und Arbeiten am Hopfenhof, im Hopfengarten oder an der Pflückmaschine zu tun hatte, versteht sich ohnehin von selbst. In sündteuren Faltenstiefeln stand nie ein Hopfenbauer in seiner Darre herum.

Anders als die Trachten aus dem Oberland, den Voralpen oder den bayerischen Seen hat sich die Hallertauer Tracht bisher vor jeder Art von Verseppelung bewahren können. Gebirgstrachtler führten schon um 1900 ihre Heimatabende mit Lederhos´n und Gamsbart vor begeisterten Touristen aus Nah und Fern auf. Das Schlierseer Bauerntheater reiste 1895 gleich direkt in die Vereinigten Staaten, um den Amis ihr Bayernabziehbild vorzuspielen. So was musste die Hallertauer Tracht bisher noch nicht erdulden. Wenn man so will, passt das wieder sehr gut zum Hopfen. In Hopfengegenden hat der Tourismus mit all seinen unangenehmen Folgen bekanntlich nie so richtig Fuß fassen können. Wer also bayerisches Landleben richtig authentisch erleben möchte, fährt deshalb am besten - in die Hallertau. Besucht regionale Feste wie das Hopfenzupferfest in Siegenburg oder die Wahl der Hopfenkönigin in Wolnzach. Dort sieht man auch viele Menschen in Tracht, die sich allerdings wenig um die Vorgaben des Fremdenverkehrsverbandes scheren. Den gibt es hier ja auch nicht wirklich.

Volkstanz in Siegenburg, 1983 (Foto: Peter M. Busler, München)

Die Hallertauer Tracht ist selten geworden. Vielleicht war sie auch gar nicht so häufig zu finden, wie mancher Heimatforscher glauben lassen will. Eine Art Hallertauer Hopfenheimatfest, wo alle Hopfenbauern und -bäuerinnen in der gleichen Trachtenuniform herumlaufen, hat es ohnehin nie gegeben. Vielleicht braucht es dazu erst irgendeine Bedrohung von außen und anschließende Rettungsversuche. Auf beides kann man aber getrost verzichten.

Titelbild: Der Mainburger Trachtenverein beim Trachtenumzug in München, 1981 (Foto: Peter M. Busler, München).

Majestät Hindenburg

Von Christoph Pinzl

Das Jahr 1928 war eigentlich ganz gut losgegangen. Seit langer Zeit schaute es wieder besser aus für die gebeutelten Hopfenbauern. Der Weltkrieg war nun seit zehn Jahren vorbei, ebenso wie die Inflationszeit von 1923 mit ihren absurden Milliarden und Billionen. Auch das Übel der letzten Jahre mit der neuartigen Pilzkrankheit Peronospora hatte die Hopfenwelt für´s Erste in den Griff bekommen. Wenn auch mit viel Aufwand, nicht zuletzt finanziellem. Aber heuer schien alles zu passen. Sogar das Wetter hatte mitgespielt. Endlich fiel die Ernte wieder hervorragend aus, die Reben hingen schwer gefüllt mit Dolden in den Hopfengärten. Deutschlands Brauer warteten schon ganz ungeduldig auf den Hopfenrohstoff. Die Leute tranken wieder Bier, die Geschäfte liefen gut. Und so wie es aussah, reichte selbst diese Top-Hopfenernte nicht, um den geplanten Bierausstoß abzusichern. Einige Braubarone hatten bereits Bestpreise signalisiert. 300 Reichsmark wollten sie heuer auf alle Fälle bezahlen, für jeden Zentner Hopfen. Was wollte man also mehr.

Aber irgendwie lief dann doch wieder alles aus dem Ruder. Anfang September sah die Lage noch sehr gut aus auf dem Hopfenmarkt. Aber Ende des Monats brach der Verkauf plötzlich zusammen. Nicht alle Hopfenhändler hatten Lust, sich die Preise von den Pflanzern diktieren zu lassen. Als sie dann bei den Wolnzacher und Mainburger Hopfenbauern vorstellig wurden und die nur lässig und ein wenig hochnäsig drei Finger (für 300 Mark) hochhoben, zogen die Händler genervt wieder ab. Und deckten sich anderswo ein. Denn gute Ernten hatte es auch andernorts gegeben, nicht zuletzt im Ausland. Was zur Folge hatte, dass die Preise im Keller blieben und die Hallertauer Bauern zu guter Letzt den Hopfen weit unter Marktwert und oft sogar unter den Produktionskosten verramschen mussten.

„Schlechte Laune“ war ein bisschen zu schwach, um die Stimmung unter den Hopfenbauern angemessen auszudrücken: „Eine furchtbare Erregung und terroristische Stimmung hat unter den Hopfenbauern bereits Platz gefunden“, meldete der Deutsche Hopfenbau-Verband besorgt an die Reichsregierung. Und heftete einen ganzen Maßnahmenkatalog an das Schreiben, mit dem die Regierung den Bauern aus dem Schlamassel helfen sollte.

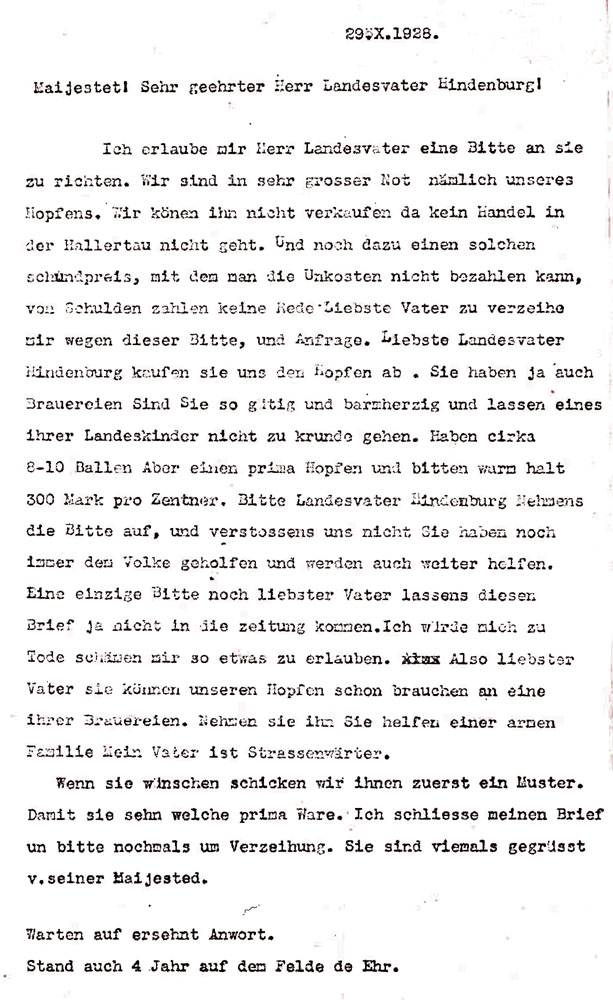

Einem Hallertauer Kleinbauernpaar ging das nicht schnell genug. Vielleicht hatten sie auch zu viele süßliche Illustrationen in Wochenblättern wie der „Gartenlaube“ oder der „Illustrierten Welt“ gesehen. Über die Güte von Königen und Königinnen oder ähnliches. Jedenfalls nahmen sie die Sache selbst in die Hand und schrieben kurzerhand einen Brief. Nach Berlin, an seine „Maijestet“, Herrn „Landesvater Hindenburg“. „In grosser Not“ seien sie, weil „kein Handel in der Hallertau nicht geht“. Und wenn, dann mit einem „solchen Schundpreis, mit dem man die Unkosten nicht bezahlen kann, von Schulden zahlen keine Rede“. Langer Einleitung, kurzer Sinn: „Liebster Landesvater Hindenburg kaufen sie uns den Hopfen ab. Sie haben ja auch Brauereien. Sind sie gütig und barmherzig und lassen eines ihrer Landeskinder nicht zu Grunde gehen“. 8-10 Ballen seien noch übrig „und bitten wären halt 300 Mark pro Zentner“. Da waren sie wieder die 300 Mark, die drei Finger sparte man sich diesmal. Immer dringlicher wurde die Bitte, „verstoßen´s uns nicht, Sie haben noch immer dem Volke geholfen“. Und weil man seine Kundschaft kannte, noch die Versicherung: „Wenn sie wünschen schicken wir ihnen zuerst ein Muster. Damit sie sehn welch prima Ware“. Zum Schluss noch ein, „sind sie vielmals gegrüsst v. seiner Maijestet“, womit sich der Hopfenbauer sicher nicht selber meinte.

Von einem Amtmann angefertigte Abschrift des Briefes an Reichspräsident Paul von Hindenburg von 29.10.1928. Für die Anonymisierung wurden einige Stellen retuschiert.

Man muss den Brief ein paar Mal lesen und kann ihn trotzdem nicht fertig einordnen. Nun war Paul von Hindenburg auf alle Fälle keine königliche „Majestät“, sondern seit 1925 Reichspräsident im Deutschen Reich. Als „Held“ der Schlacht von Tannenberg in Ostpreußejn hatte er im Ersten Weltkrieg zusammen mit Erich Ludendorff die „Oberste Heeresleitung“ übernommen und war somit nicht ganz unschuldig am Tod von Millionen Menschen und dem Zusammenbruch des Reiches. Maßgeblich beteiligt war er auch an einer der unseligsten Verschwörungstheorien der Geschichte, der sogenannten „Dolchstoßlegende“, der gemäß die Niederlage im Krieg nur durch sozialistische und demokratische Umtriebe im Reich zustande gekommen wäre. Nicht zuletzt dadurch hatte es Hindenburg geschafft, sich in der Öffentlichkeit als eine Art Lichtgestalt zu präsentieren, der man trotz der Rolle im Krieg ein paar Jahre später schon wieder die Reichspräsidentschaft antrug. Dass ausgerechnet er „immer dem Volke geholfen“ haben soll, entspricht dabei einer sehr eigenwilligen Logik. Und als Bierbrauer war er bisher auch nicht unbedingt bevorzugt in Erscheinung getreten. Ob Hindenburg persönlich jemals das Schreiben zu Gesicht bekommen hat, ist nicht überliefert, darf aber bezweifelt werden. Und wenn, hätte er vermutlich wohl kaum wie ein großherziger „Landesvater“ mit Vollbart und gütigem Lächeln den armen Bauersleuten aus dem fernen Bayern über den Kopf gestrichen und Hilfe zugesagt.

Russische Kriegsgefangene während des Ersten Weltkriegs, 1916, auf einem Bauernhof in Eschelbach nahe Wolnzach.

Mit all seinen Rechtschreib- und Formulierungsfehlern, mit seiner verwegenen Mischung aus Unterwürfigkeit und Gschäftlmacherei ist man erstmal versucht, den Brief in die Abteilung „kuriose Gaudi“ abzukanzeln und sich lustig zu machen. Aber die Verzweiflung war echt und alles andere als eine Gaudi. Und der briefschreibende Hopfenbauer kalkulierte auch recht kühl und gar nicht so märchenhaft, wenn er nach seinem Gruß an Hindenburg noch ein „stand auch 4 Jahr auf dem Felde der Ehr“, anheftete. Nicht dem Hopfenfeld, sondern dem Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges.

Freskobild „Heimkehr“ in der Vorhalle der Kriegsgedächtniskapelle Eschelbach nahe Wolnzach, eingeweiht 1922.

Das Jahr 1928 war also schlecht, aber das Folgejahr 1929 war noch schlechter. Weltwirtschaftskrise und heillose Überproduktion ließen den Hopfenmarkt endgültig zusammenbrechen. Mit ihm zahllose Hopfenbauernexistenzen unter einer nicht mehr zu bewältigenden Schuldenlast. 70% der kleineren und mittleren Hopfenhöfe konnten ihre fälligen Abgaben nicht mehr leisten. In den Folgejahren kamen allein im Zentrum der Hallertau ganze 186 Anwesen unter den Hammer. Zwangsversteigert mit ihnen runde 3800 Hektar – nicht weniger als 18% – der gesamten landwirtschaftlichen Fläche.

Bis 1933 ein Mann namens Adolf Hitler an die Macht kam und den Bauern vorgaukelte, dass nun alles besser würde. Als sein Steigbügelhalter ins Amt des Reichskanzlers bewährte sich übrigens ein gewisser Paul von Hindenburg.

Hopfenfahrer aus Isernhagen

Von Christoph Pinzl

Schon die Aufteilung Isernhagens ist ein bisserl speziell. Eigentlich gibt es „den“ Ort Isernhagen gar nicht. Die Gemeinde mit diesem Namen besteht aus sieben Ortschaften, die alle ein gutes Stück auseinanderliegen. Deren Ortsschilder tragen eigenwillige Namen wie Isernhagen KB, Isernhagen NB, FB oder HB. Die Abkürzungen stehen für Kircher, Niedernhägener, Farster und Hohenhorster Bauernschaft. Was wiederum darauf hinweist, dass es sich seit langem um Ansammlungen von recht verstreut liegenden Bauernhöfen handelt.

Was die Bauernschaften und die übrigen Isernhagener Dörfer lange Zeit vereinte, war der Hopfen. Weniger der Anbau. Der war hier im Norden von Hannover nie besonders heimisch. Aber der Handel mit Hopfen. Und die Lagerung von Hopfen. Und der Transport. Alles zusammen. Heute würde man so etwas Hopfen-Logistik nennen.

Postkarte aus Isernhagen, um 1950.

Es lässt sich nicht mehr herausfinden, was zuerst da war: Transportieren, Lagern oder Verkaufen. Der Name, den die Isernhagener Hopfenlogistiker führten, lässt vermuten, dass zuerst die Mobilität ins Spiel kam: Hopfenfahrer. Ihr Weg führte sie nicht selten hunderte Kilometer weit weg von zuhaus, meistens Richtung Osten und Nordosten, überall dorthin, wo guter Hopfen wuchs. Ins Braunschweigische Land, wo der Hopfen eine regelrechte Anbau-Hysterie ausgelöst hatte, ins Wendland rund um Lüchow und Dannenberg, in die Altmark rund um Gardelegen und sogar bis in die sächsischen Hopfengegenden. Überall dort kauften die Isernhagener den Hopfen auf. Anschließend transportierten sie ihn zuerst einmal in die Heimat, nach Isernhagen und lagerten ihn dort eine gewisse Zeit ein. Erst zum gegebenen Zeitpunkt fuhren sie ihn dann dorthin, wo man gute Preise bezahlte. Bisweilen wieder weite Strecken, wenn nötig auch sehr weite und logischerweise eher in die andere Richtung, nach Bremen, Hamburg, Holstein und sogar ins ferne Dänemark bis nach Kopenhagen. In Flensburg und im dänischen Randers hatten sie deshalb auch eigene Stapelplätze für ihre Ware gepachtet.

Hopfenspeicher in Isernhagen, Am Ortfelde, der lange als Privatwohnung genutzt wurde, Aufnahme 2023.

Dass wir heute überhaupt noch Genaueres über sie wissen, haben wir dem früheren Isernhagener Lehrer Kurt Griemsmann zu verdanken. Der kannte die Nachfahren der letzten Hopfenfahrer noch persönlich und ließ sich von Ihnen alte Dokumente zeigen wie Abrechnungs- oder Tagebücher. Vermutlich auch noch manches mehr, von dem aber heute aber leider nichts mehr zu finden ist. Griemsmann veröffentlichte nämlich Mitte der 1950er Jahre zuerst einen Aufsatz und 1973 in seiner Heimatchronik zu Isernhagen dann noch einmal ein längeres Kapitel zur Geschichte der Hopfenfahrer. Dort ließen sich zahlreiche Details nachlesen, deren Quellenherkunft Griemsmann jedoch einfach als „privat“ angab. Die eine oder andere Quelle lässt sich heute noch in Archiven aufspüren, aber bei vielem aus der Feder des Heimatforschers muss man ihm einfach nur vertrauen.

Wann genau die Isernhagener mit dem Hopfengeschäft begannen, dazu weiß auch er keine Antwort. Der älteste Beleg stammt von 1447. Um 1700 waren um die 50 Hofstellen mit dem Hopfenfahren beschäftigt, wohlgemerkt in einem Ort, der nur aus ein paar Bauernschaften bestand.

Hopfenspeicher in Isernhagen, erbaut 1586, Aufnahme um 1930. Das Gebäude existiert heute nicht mehr.

Nun wären die Aktivitäten der Isernhagener Hopfenfahrer schon interessant genug gewesen. Was sie für den geneigten Hopfenhistoriker heute so besonders macht, ist die Tatsache, dass sie markante Spuren in der Landschaft hinterlassen haben, die heute noch zu sehen sind. Teilweise direkt neben der Hauptstraße. Dabei handelt es sich um sogenannte Hopfenspeicher, im Fachwerkstil erbaute Gebäude, von denen die ältesten auf die Zeit um 1550 zurückgehen. Auch wenn keiner der Speicher erwartungsgemäß mehr im Originalzustand dasteht, hat sich wenigstens das Äußere oft noch recht authentisch erhalten. Jedenfalls bis vor ein paar Jahren. Der bekannteste Vertreter beherbergte lange Zeit eine Lokalität, die passenderweise den Namen „Hopfenspeicher“ trug. Mittlerweile gibt es das Gasthaus leider nicht mehr und die alte Fassade musste einen etwas unpassenden neuen Anstrich über sich ergehen lassen. Aber immerhin. Zwei andere Hopfenspeicher stehen etwas versteckt auf Privatgrund und werden als Wohnraum genutzt. Und einer ist nur deswegen noch am Leben, weil eine heimatverbundene Familie aus Isernhagen viel Geld in die Hand nahm und den vom Abbruch bedrohten Speicher kurzerhand originalgetreu in den eigenen Garten verfrachten ließ. Wie im Freilichtmuseum. „Translozieren“ im Fachjargon genannt. Weil die örtliche Denkmalpflege auf so viel Heimatliebe aber nicht einfach nur begeistert reagierte, sondern glaubte, der Familie mit diversen Auflagen unter die Arme greifen zu müssen, steht der Speicher nun einfach leer im Garten herum und kann nicht als Wohnraum genutzt werden. Aber das ist eine andere Geschichte.

Hopfenspeicher „Eilers-Bätke“, erbaut 1563, links 1997 am ehemaligen Standort, rechts neu aufgebaut in einem Privatgrundstück 2023.

Was nun eigentlich genau in diesen Speichern passiert ist, lässt sich heute trotz aller erhaltenen Gebäude nicht mehr exakt rekonstruieren. Man hat wohl Hopfen eingelagert, so viel steht fest. Aber wie? Und wie lange? Hopfen ist bekanntlich ein recht empfindliches Pflänzlein, monatelanges Lagern in Zeiten, als es weder Pellets noch Extrakt gab, steigerte nicht unbedingt seinen Wert. Weshalb dann das Ganze? Weil Hopfenhändler halt schon immer auch Spekulanten waren, die wie an der Börse auf die Hopfenkonjunktur achteten, Angebot und Nachfrage genau beäugten und erst dann zuschlugen, wenn die Zeit reif war? Oder um einfach den Hopfenmarkt besser kontrollieren, Kunden zeitgenau beliefern, Einkauf und Verkauf besser voneinander trennen zu können? Mag sein. Aber warum die relativ hohe, immer zweistöckige Bauweise der Speicher? Schwere Hopfensäcke in den ersten Stock zu befördern war mühsam. Gegen Feuchtigkeit hätte auch ein leicht erhöhter Bretterboden im Erdgeschoss geholfen, wo wiederum die wertvolle Hopfenware nicht so stark der Hitze unterm Dach ausgesetzt gewesen wäre. Und worin unterschied sich ein Hopfenspeicher von einem, in dem Getreide gelagert wurde? Gab es überhaupt einen Unterschied oder war ein Hopfenspeicher einfach ein Speichergebäude, in dem Hopfen lagerte? Ohne große bauliche Unterschiede?

Hopfenspeicher von innen, Aufnahme von 2023.

Wohnen im Hopfenspeicher, 1997. Die Wohnung existiert heute nicht mehr.

Das alles wissen wir nicht. Und werden es wohl auch nicht mehr erfahren. Mit ziemlicher Sicherheit lässt sich sagen, dass das Hopfengeschäft lukrativ war und einigen Wohlstand nach Isernhagen brachte. Um 1740 fiel das Steueraufkommen eines Hopfenfahrers doppelt so hoch aus wie das der besten Handwerksbetriebe vor Ort. Überall wusste man märchenhafte Geschichten zu erzählen wie die von den Erben eines Isernhagener Hopfenfahrers, die sich nach seinem Tod erstmal drei Tage lang einschlossen, um in Ruhe das viele hinterlassene Geld zählen zu können. Noch heute fallen die zahlreichen prachtvollen Hofgebäude auf, die sich mit Jahreszahlen seit dem 17. Jahrhundert schmücken. Isernhagen wirkt stellenweise tatsächlich wie ein bewohntes Freilichtmuseum. Griemsmann ging so weit, den ganzen Häuserreichtum Isernhagens auf das einstige Hopfengeschäft zurückführen zu wollen. Eine reizvolle Argumentation, die sich allerdings nicht belegen lässt.

Altes Bauernhaus in der Isernhagener Dorfstraße.

Gute Geschäfte machten die Isernhagener aber auf alle Fälle. Was auch gewisse Begehrlichkeiten wecken konnte. Wie häufig bei fahrenden Hopfenhändlern, die auf der Rückreise zwangsläufig einiges an Barschaft mit sich führten. Die Chronik enthält viele Geschichten über brenzlige Situationen mit Wegelagerern, in denen entweder nur der treue Schäferhund, der Zufall oder das pure Glück die Rettung brachten. Nicht zuletzt auch, um solchen Gefahren vorzubeugen, verlegten sich viele Hopfenfahrer darauf, das eingenommene Hopfengeld in der Fremde gleich wieder zu reinvestieren, zum Beispiel in den Einkauf von Pferden oder Wolle, die man zurück nach Isernhagen brachte, um sie dann zuhause erneut gewinnbringend an den Kunden zu bringen. „Hinfracht und Herfracht – das bringt Geld“ lautete der markante Slogan.

Jahrhundertelang scheinen die Hopfenfahrer gut mit ihrem Geschäftsmodell gelebt zu haben. Doch das Zeitalter der Industrialisierung im 19. Jahrhundert brachte dann das Ende. Die Zentren des deutschen Hopfenbaus hatten sich mittlerweile ins ferne Bayern, nach Spalt, Hersbruck und in die Hallertau verlagert. Die Hotspots des Hopfenhandels hießen nun Nürnberg, Bamberg und Fürth, wo man das Hopfengeschäft in einer ganz anderen Größenordnung aufzog, als es die Isernhagener je vermocht hätten. Und das Transportmittel der Zukunft hieß Eisenbahn, deutlich schneller, sicherer und leistungsfähiger als die Pferdefuhrwerke der Hopfenfahrer.

Hopfenspeicher in Isernhagen, Asphalweg, erbaut 1. Hälfte 17. Jh, Aufnahme 2023.

Die letzten ihrer Zunft hingen das Hopfenfahren um 1850 an den Nagel. Einer ihrer Nachkommen, Wilhelm Dusche, dessen Familie seit Generationen den Hopfenhandel betrieben hatte, schaffte es später sogar in den Deutschen Reichstag. In seiner Familie verwahrte man auch die letzten Spuren zur langen Geschichte der Isernhagener Hopfenfahrer, ohne die wir heute so gut wie nichts mehr von ihnen wüssten.

Hopfenspeicher in Isernhagen, erbaut 1709, links 1997 noch als gleichnamiges Restaurant, rechts im heutigen Zustand.

150 Jahre Hopfenpflanzerverband

Von Christoph Pinzl

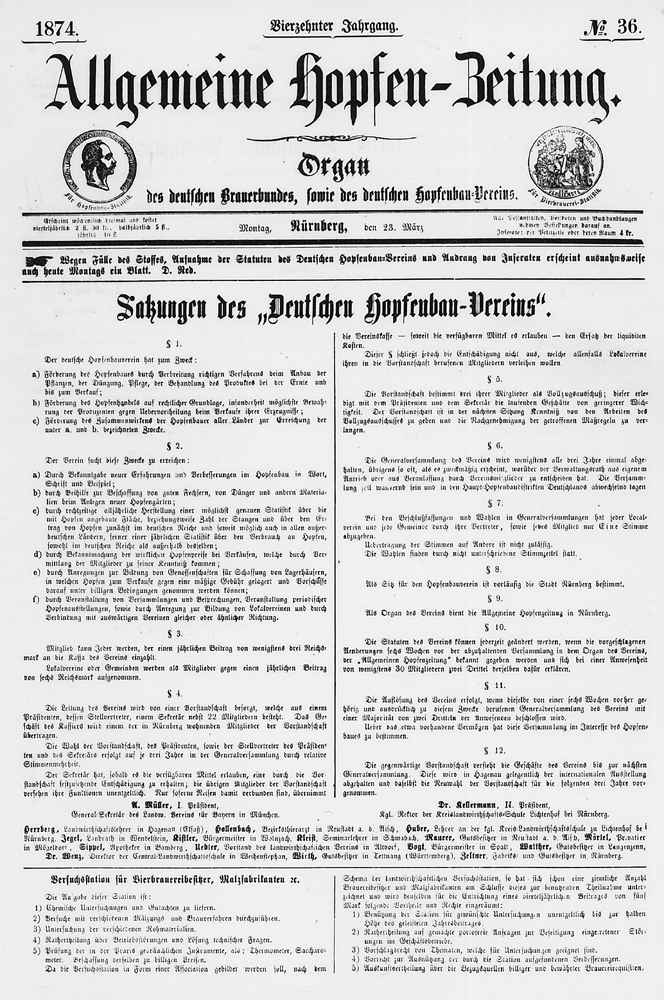

Am 21. Februar 1874 war es soweit. In Nürnberg traf sich ein illustre Herrenrunde und gründete den „Deutschen Hopfenbau-Verein“. Der Gründungsort ließ sich noch rechtfertigen. In Nürnberg wuchs zwar kein Hopfen. Aber in der Umgebung. Dreiviertel von Mittelfranken war zu dieser Zeit mit Hopfen bepflanzt. Um Spalt, Hersbruck und Neustadt a.d. Aisch lagen die wichtigsten deutschen Hopfenregionen. Spätestens beim Blick auf die Mitgliederliste durfte allerdings bezweifelt werden, dass es hier wirklich um eine Interessenvertretung aller deutscher Hopfenbauern ging. Großgrundbesitzer, Verwaltungsbeamte, Landwirtschaftslehrer, Zeitungsverleger, Hopfenhändler, die ließen sich zahlreich dort finden, aber normale Landwirte? Aus der Hallertau so gut wie niemand. Woran lag das?

Satzungen des Deutschen Hopfenbau-Vereins, 1874

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der Hopfenbau in Deutschland eine steile Karriere hingelegt. Die Produktion hatte sich vervielfacht. In manchen Gegenden wuchs Hopfen soweit das Auge reichte. Es gab Orte, in denen jeder, wirklich jeder Einwohner Hopfen anbaute. Überall hatten sich auch bereits lokale Hopfenbauvereine gebildet. Aber eine überregionale Interessenvertretung fehlte. Die Landwirte, die Malzhersteller, die Brauer, die Brauereibelegschaft, alle hatten so etwas bereits. Aber nicht die Hopfenwelt. Und nicht ganz zufällig. Denn Zweifler gab es zuhauf. Für sie war so ein Hopfenverein nämlich nichts anderes als eine Art trojanisches Pferd der mächtigen Hopfenhändlerschaft – und der Regierung. Eine der wichtigsten Aufgaben der Hopfenvereine sollte es nämlich sein, den Markt mit Informationen zu versorgen, statistischen Informationen. Wo wuchs wie viel, wie viel wurde geerntet, wie viele Pflanzer waren aktiv, solche Dinge. Im Hopfengeschäft, wo das freie Spiel der Kräfte alles war, sich alles nur nach Angebot und Nachfrage richtete, ganz entscheidende Hebel, um beim Hopfen-Roulette zur richtigen Zeit das richtige unternehmen zu können. Genau darauf hatten viele Pflanzer aber keine Lust. Sie ließen sich ungern in die Karten schauen. Ganz ungern.

Deshalb interessierte es sie auch wenig, was dort in der Frankenmetropole ein paar wichtige Herren beschlossen und gegründet hatten. Mit den dortigen Herren Direktoren, Amtmännern und Sekretären in der Vereinsleitung hatte die Hopfenpraktiker nichts am Hut. Und Zahlen melden wollte man denen schon gleich gar nicht. Eine Folge dieses angeborenen Mißtrauens war, dass sich bis mindestens Ende des 19. Jahrhunderts nicht genau sagen ließ, wie viel Hopfen in der Hallertau tatsächlich angebaut wurde. Die verschiedenen Statistiken widersprechen sich zum Teil erheblich – und das lag nicht an der Schlampigkeit der Zahlensammler.

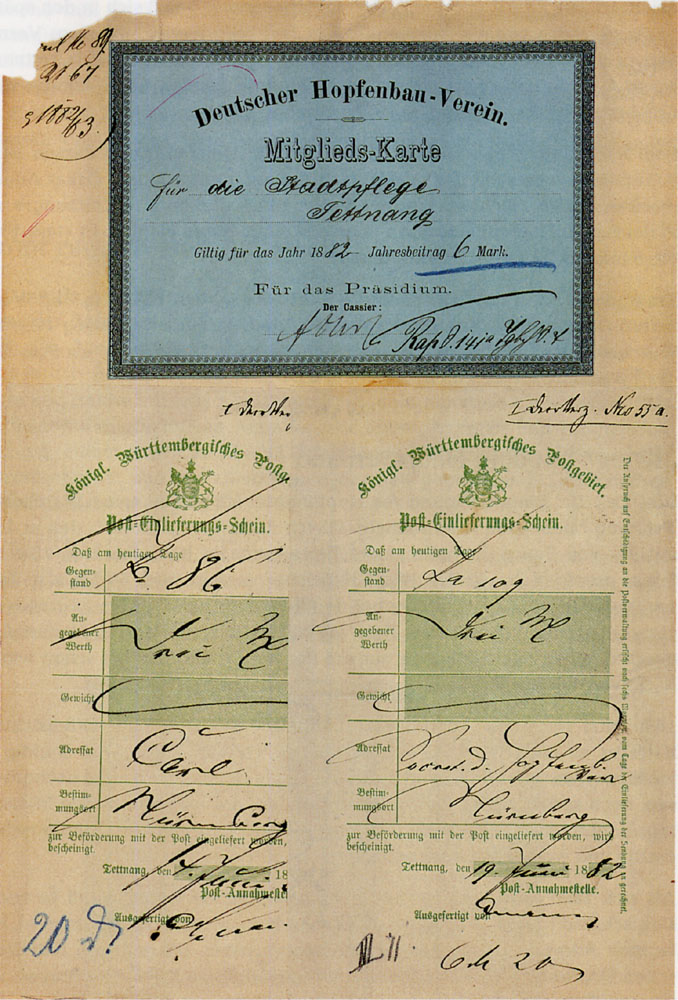

Mitgliedsausweis für den Deutschen Hopfenbau-Verein, 1882. Sechs Mark betrug der normale Beitrag im Verein pro Jahr, für Produzenten drei Mark (aus: Peter Heidtmann, Grünes Gold, 1994)

Das änderte sich auch in den Folgejahren wenig. So beschränkte sich der neue Hopfenbauverein gezwungenermaßen auf die Organisation von Versammlungen und Ausstellungen und versuchte Anbau und Wachstum der Hopfenpflanze wissenschaftlich genauer unter die Lupe zu nehmen.

Als 1889 die goldenen Jahre des Hopfenbooms vorbei waren, flog den Nürnberger Vereinsfunktionären immer lautere Kritik um die Ohren. Sie seien nicht mehr als Handlanger der Hopfenhändler und nicht zufällig in Nürnberg, im Weltzentrum des Hopfenhandels, beheimatet. Musste man sich anhören. 1892 kam es folgerichtig zur Neuaufstellung, Neuwahl, Neuausrichtung. Vom Elsaß bis nach Posen – damals alles noch Deutsches Reich – bildeten sich Zweigvereine, die, nun viel näher am jeweiligen Ort des Hopfengeschehens angesiedelt, sich bemühten, mehr als bisher die verschiedenen Lokalinteressen unter einem Meinungsdach unterzubringen. Mehr als bisher sollte es nun auch um Fragen der Anbautechnik gehen und nicht mehr so viel um die Vermarktung des Hopfens.

Trotz aller Umstrukturierungen engagierten sich im Verein weiterhin vor allem die Großkopferten unter den Hopfenpflanzern. Die es gewohnt waren, anzuschaffen und die Dinge nach dem eigenen Gusto zu lenken. Der kleine Pflanzer hatte nichts zu melden. Als 1912 die Hallertau erstmals größtes deutsches Hopfengebiet wurde, zählte auch die Meinung der weit entfernten Funktionäre aus Nürnberg immer weniger. Und so war nach dem 1. Weltkrieg vom Deutschen Hopfenbau-Verein nicht viel mehr übrig als ein Haufen Schulden und eine überalterte Vorstandschaft.

So kam es 1923 erneut zur Reorganisation. Mittelfranken war endgültig raus aus dem Vereinsgeschäft, die Zentrale wurde nach München verlegt. Gesamtdeutsch ging es auch nur mehr dem Namen nach zu. Der Präsident hatte satzungsgemäß aus Bayern zu stammen, sein Stellvertreter aus Württemberg, wo in Tettnang und Rottenburg noch wichtige Hopfenzentren lagen. Alle anderen deutschen Gebiete hatten mittlerweile nicht mehr viel zu melden im deutschen Hopfenbau. Die Geschäftsführung übernahm die Bayerische Landesbauernkammer. Auch inhaltlich ging es nun ganz anders zur Sache. Der Hopfenbau-Verein entwickelte sich zum Kampfbund. Zuerst einmal versuchte man mehr oder minder massiv auf alle Hopfenbauern einzuwirken, damit sie sich zur Mitgliedschaft entschlossen. Egal ob Brauer, Hopfenhändler oder Landwirtschaftsministerium, überall erkannte man Gegner, die den Hopfenbauern den ihnen zustehenden Erfolg im Hopfengeschäft streitig machen wollten. Selbst mit der 1926 neugegründeten Hopfenforschung in Hüll bei Wolnzach legte man sich an – was sich schließlich zum Rücktritt des Vereins-Präsidiums führte. Und zur erneuten Umstrukturierung. Ab 1928 hieß der Verein nun „Deutscher Hopfenbau-Verband“ und sollte nur mehr als Dachorganisation der diversen lokalen Vereine dienen. Einzelne Hopfenbauern konnten folglich nur mehr in den 28 Zweigvereinen und 380 Ortsgruppen Mitglied werden. Allerdings ab sofort zwangweise. So konnte der Deutsche Hopfenbau-Verband im Jahr 1929 sage und schreibe 14.800 Mitglieder verzeichnen. Jeder Pflanzer, der vor Ort Hopfen zur Abwaage brachte, bezahlte mit seiner Waaggebühr automatisch auch den Mitgliedsbeitrag für den jeweiligen Ortsverein. Kein Widerspruch möglich.

Festpostkarte zur Tagung des Reichsverbandes Deutscher Hopfenpflanzer in Saaz vom 13. bis 15. August 1939

Vielleicht ein ein erster Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Jahren folgen sollte. Mit Beginn der nationalsozialistischen Regentschaft ab 1933 endetet nämlich erst einmal die Geschichte des unabhängigen Deutschen Hopfenbau-Vereins/Verbandes. Er wurde zwangsweise dem staatlichen „Reichsnährstand“ angegliedert. Es gab zwar weiterhin sogenannte „Hopfenpflanzerfachschaften“, deren Bezeichnung man 1937 wieder in „Verbände“ umwandelte, seit 1938 z. B. den „Hopfenpflanzerverband Hallertau“. Alle regionalen Verbände zusammen schloss die nationalsozialistische Regierung 1938 zum „Reichsverband Deutscher Hopfenpflanzer“ zusammen. Mittlerweile gehörten hierzu auch die Hopfengebiete im österreichischen Mühlviertel, in Böhmen und im Verlauf des Krieges dann auch in den besetzten Gebieten im Elsass und in Slowenien.Verbandssitz war nun Berlin. Verbandsaufgabe war es, alle Maßnahmen, die von den staatlichen Stellen angeordnet wurden, in den Anbaugebieten umzusetzen. Darunter die exakte Regelung der Anbauflächen, die jedem Hopfenbauern exakt vorschrieb, wie viele Hopfenstöcke er anbauen durfte – per Blechschild für jedermann am Hopfengarten abzulesen. Wo man sich nicht daran hielt, wurde zwangsgerodet. Auch eine Aufgabe des Pflanzerverbandes. 1944 zog die Geschäftsstelle kriegsbedingt ins weniger bombenbedrohte Roth bei Nürnberg um.

Hopfen-Ausstellung des Reichsverbandes Deutscher Hopfenpflanzer, 1941

Nach dem Krieg übernahm zuerst der neue „Verband bayerischer Hopfenpflanzer“ die Geschäfte des alten Reichsverbandes. Nach einigen Jahren der Umstrukturierung konnte dann ab 1949 schließlich der neue Verband deutscher Hopfenpflanzer seine Arbeit aufnehmen, als Dachorganisation aller deutschen Hopfenpflanzer. Zwei Jahre zuvor war schon der „Hopfenpflanzerverband Hallertau“ ins Leben getreten. Und nun endlich wurde man von dort aus aktiv, wo der Hopfen tatsächlich herkam, vom größten Hopfengebiet Deutschlands, von Wolnzach aus.

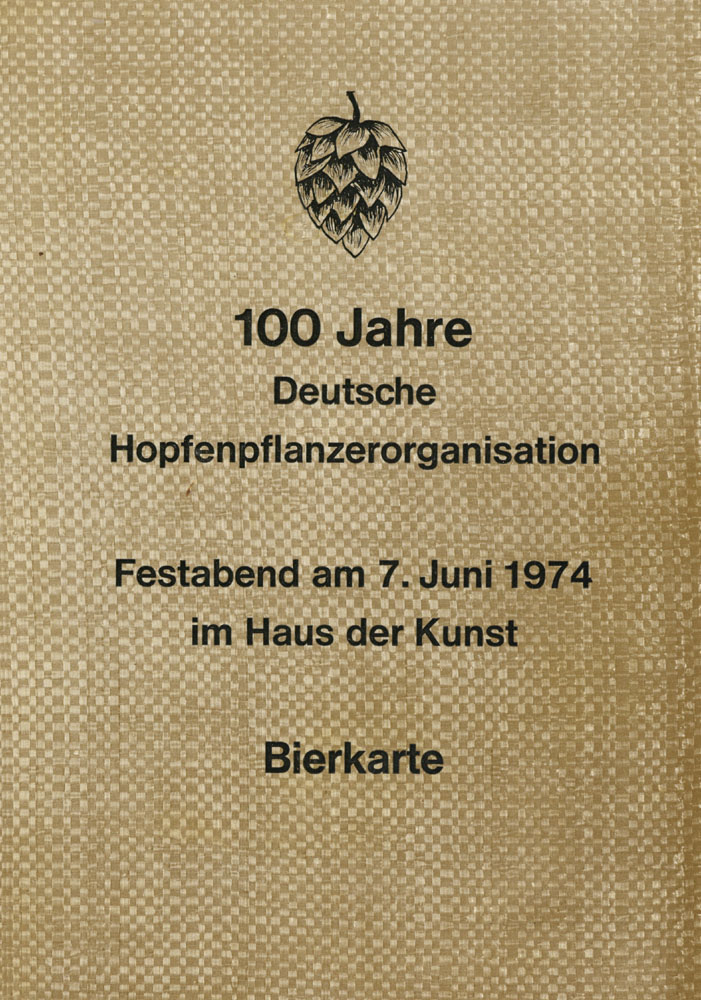

Seither lassen die beiden Verbände von dort aus ihre segensreiche Tätigkeit auf die deutsche und die Hallertauer Hopfenwelt wirken. „Das Verbandsleben der deutschen und der Hallertauer Hopfenpflanzerorganisation verlief (…) seit der Neugründung (…) in ruhiger Kontinuität“, schrieb Verbandschronist Lorenz Kettner zum Jubiläum 1974. Nach so viel historischem Radau absolut verstehbar. Zum 100-jährigen ließ man es trotzdem ordentlicih krachen, mit 100-Seiten-Chronik, Festakt im Münchner Cuvillies-Theater und im Haus der Kunst (mit mehr als 100 Gästen), Bierkarte mit 100 verschiedenen Bieren (aus ganz Deutschland), Käfer´s Party-Sound (zum Tanz) und allem was sonst noch dazu gehörte. Vielleicht war man damals noch mehr in Feierlaune. Vielleicht musste man auch erst die genaueren Hintergründe der Verbandsgeschichte kennenlernen, die Kettner in seiner wissenschaftlich sauber recherchierten Chronik zusammenstellte.

Bierkarte beim Festabend zur 100-Jahr-Feier, 1974, mit 100 verschiedenen Bieren. Man beachte auch die Hopfensackoptik.

Besucherkarte zum Festakt zur 100-Jahr-Feier, 1974

Der 150. Geburtstag im Jahr 2024 ist jedenfalls völlig geräuschlos am Pflanzerverband und dem Rest der Hopfenfamilie vorübergegangen. Zu weit entfernt liegt das, was einst in Nürnberg begann, mittlerweile von der heutigen Organisation entfernt. In 25 Jahren kommt man dann allerdings nicht mehr so leicht davon, wenn wieder ein Hundertjähriger auf dem Programm steht. Dann aber wirklich. Mit mindestens 175 Bieren. Aus der ganzen Welt.

Das „Haus des Hopfens“ mit neuem Anbau, 2003

Poetische Rundfahrt

Von Christoph Pinzl

Schon viele Male war das Deutsche Hopfenmuseum Ausgangs- und Endpunkt für die traditionelle Hopfenrundfahrt, veranstaltet vom Hopfenpflanzerverband. So auch heuer im Jahr 2024 wieder. Ende August trifft sich dabei in Wolnzach alles was Rang und Namen hat in der Hopfen- und Brauwirtschaft. Und begrüßt nebenbei hochrangige politische Prominenz. Der/die bayerische Landwirtschaftsminister/in ist immer dabei, in manchen Jahren kommt auch der bayerische Minsterpräsident vorbei (oder zumindest sein Stellvertreter), hin und wieder sogar bundespolitische Persönlichkeiten. Man/frau hält Reden, informiert sich über die Marktlage, besucht Hopfenbauern, besichtigt Hopfengärten, gibt den symbolischen Startschuss für die Hopfenernte. Und natürlich wird am Schluss gut gegessen und getrunken. Wenn es sein muss auch bis in die Nacht hinein.

72 Jahre zuvor gab es auch schon einmal eine solche Rundfahrt. Gastgeber war allerdings damals der Bayerische Brauerbund, der in München residiert. In unserem Archiv haben wir ein Fotoalbum entdeckt, das der Brauerbund im Nachgang des Ausfluges zusammenstellen ließ. Die Fotos nahm ein gewisser Hans Gugg auf, dessen Spur vermutlich ins Berchtesgadener Land führt. Von dort stammte nämlich der damalige Präsident des Bayerischen Brauerbundes, Dr. Ernst Röhm. Seines Zeichens Besitzer des Bürgerbräu Bad Reichenhall, den es heute noch gibt.

Zur Seite stand ihm ein Mann namens Franz Triendl. Über dessen Funktion wissen wir heute leider nichts mehr. Auf alle Fälle verfügte Herr Triendl über ein gewisses lyrisches Talent. Er hat nämlich die ins Album geklebten Bilder mit sehr launigen Gedichten unterlegt. So wie man das halt damals gerne gemacht hat. Seine kleinen Texte sind nicht nur nett zu lesen, auch (oder gerade) wenn er manche Reime mit der Beißzange zurechtgebogen hat. Sie strahlen eine Heiterkeit aus, bei der man versucht ist, sie auch den speziellen Zeitumständen zuzuordnen. Man spürt förmlich, wie aus ihnen die gute Laune des beginnenden Wirtschaftswunders Anfang der 1950er hervorquillt. Wie man aufatmet, das tausendjährige Reich endlich hinter sich gelassen zu haben. Wie man sich auf seine kühle Maß freut, für die der Hopfen die Grundlage liefert. Die gab es übrigens ganz frisch vom Hopfengut Höfter, damals der größte Hopfenpflanzer der Hallertau und zu der Zeit noch Brauereibesitzer.

1952 besichtigte man noch keine Hopfenpflückmaschinen. Von denen waren zwar schon erste erstaunliche Nachrichten aus England und den USA in die deutschen Hopfengebiete gedrungen. Aber mehr nicht. In der Hallertau schaute man noch ganz althergebracht den Hopfenzupferinnen bei der Arbeit zu. Ausschließlich Zupferinnen, was auffällt und vermutlich wieder zeittypisch damit zu tun hat, dass die Männer bereits gute Arbeit in Wirtschaftswunderdeutschland gefunden und keine Lust mehr auf Hopfenzupfen hatten. Oder aber vielleicht noch in Kriegsgefangenschaft ausharren mussten. Wer weiß. Kinder waren auch unter den Erntehelfern, so kennt man das. Abgemessen wurde wie üblich im Metzen, einem geeichten 60-Liter-Eimer, für dessen Füllung jeweils ein Metzenzeichen bezahlt wurde, das frau am Schluss in bares Geld umtauschen konnte. Abfahrt zur Rundfahrt war in München bei Autobus Oberbayern, noch mitten in der Stadt am Lenbachplatz, nicht weit vom Bayerischen Brauerbund. Ein Reiseziel war das Hopfengut Hüll, damals noch Teil des dortigen Hopfenforschungsinstitutes. Ein anderes die Kreisstadt Pfaffenhofen a.d. Ilm, deren Hauptplatz noch bemerkenswert anders aussah als heute. Besonderen Wert legte man auch damals schon auf ein möglichst großes Presseecho, damals unter anderem vertreten durch den Bayerischen Rundfunk.

Profis in ihrem Metier dürften weder Fotograf Gugg noch Texter Triendl gewesen sein. Und auch sonst würde vermutlich manches damalige Bonmot bei der heutigen Inhaltskontrolle Schwierigkeiten kriegen. Umso zeittypischer das Dokument aus heutiger Sicht. Wert, es hier in Ausschnitten vorzustellen.

„Hier in München ist der Start für die heut´ge Hopfenfahrt. Ohne jeden Zwischenfall geht es über Berg und Tal. Kaum verlassen Münchens Wände, steht man mitten im Gelände. Hier, man sieht´s den Männer an, spielt man etwas „Lageplan“.

„Gäste lassen auf sich warten, bis man endlich dann kann starten.“

„Hier besieht mit Kennerblick jeder Fachmann Stück für Stück.“

„Hier im Hopfengarten drin sieht man manche Dolde blühn.“

„Hopfenpflücken kostet Schweiß ! Drum wohl auch der Hohe Preis!“

„Kreszenz, ja einst warst du schön! Wie die Jahre doch vergehn! Sinnend schweift ihr Blick zurück nach der Jugend, nach dem Glück.“

„Sammelpunkt für jedermann ist das Brauereigespann. Wer die Arbeit gut gemacht, dem sei frischer Trunk gebracht.“

„Dieser Kleine will den Herren fachgemässes Pflücken lehren.“

„Nein, nicht nur bei Hopfendolden, sondern auch bei manchen Holden bleibt gern stehn der Fotomann. Was man wohl begreifen kann. Wo ist`s her die „Zupferin“ ? – Sie ist „Datschiburgerin“! (Augsburgerin)

„Strenge Herren geben acht, dass kein Schwindel wird gemacht.“

„Wo der Rundfunk ist dabei, gibt es Interviewerei. Firnholzer sagt: „Bitte schön, sprechens jetzt, Herr Doktor Röhm!“

Deutsche Wertarbeit

Von Christoph Pinzl

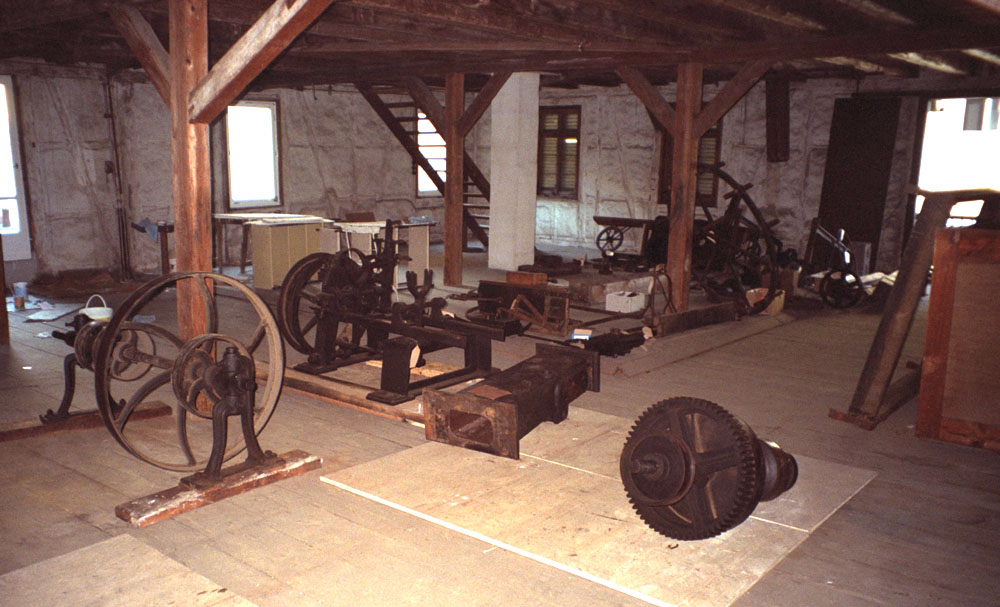

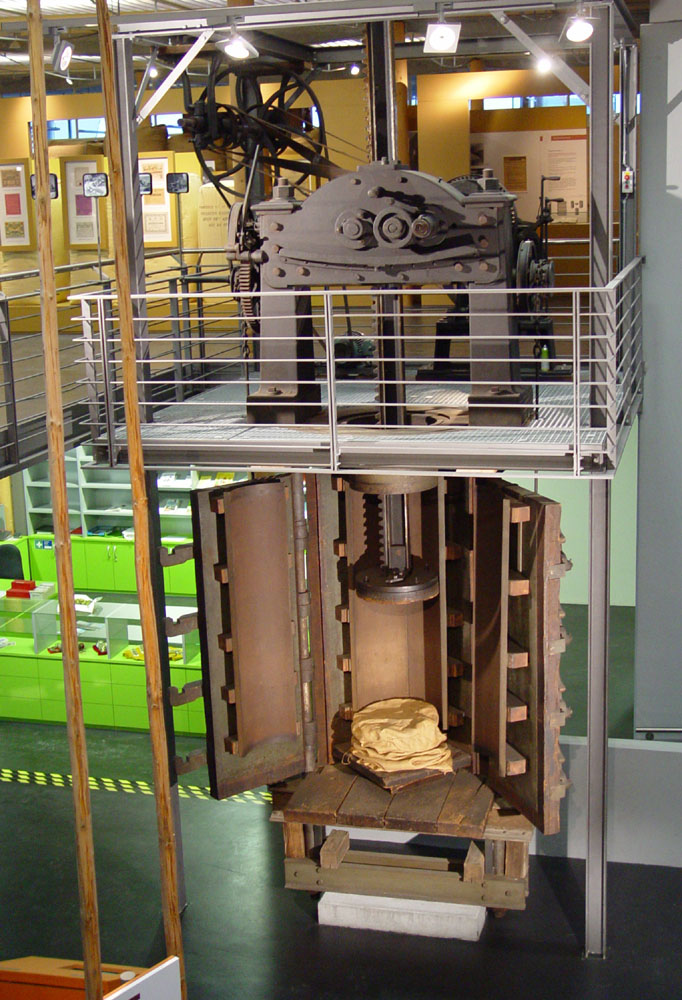

Es dürfte so Ende 1998 gewesen sein. Im Buch „Das andere Tübingen“, herausgegeben vom Marburger Volkskundeprofessor Martin Scharfe, entdeckte ich Aufnahmen einer „elektrisch betriebenen Hopfenpresse“, so stand es dort. Um 1885 hatte die der Tübinger Hopfenhändler Ferdinand Hoch in sein Hopfenmagazin einbauen lassen. Gebaut und geliefert 1889 von der Nürnberger Maschinenbaufabrik Spaeth. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir so gut wie nichts über Hopfenpressen. Ebenso wenig wie von einstigen Hopfenhändlern im schwäbischen Tübingen. Nichtsdestotrotz war da eine beeindruckende Maschine zu sehen. Es dauerte ein wenig, bis mir auffiel, dass die Fotos nicht etwa historisch, sondern im Vorfeld der Bucherstellung aufgenommen worden waren. Das Buch stammte von 1978. Scharf kombiniert: Könnte es folglich sogar sein, dass die Familie Hoch noch immer in Tübingen wohnte? Vielleicht sogar die Presse noch so dastand wie im Buch zu sehen?

Es konnte. Sie stand. Das Telefonbuch – damals ein Informationsmedium erster Wahl – verriet die Tübinger Adresse der Hochs. Mittlerweile vertreten von Ingrid Hoch-Carstens, der Urenkelin des Firmengründers. Ein erster vorsichtig formulierter Briefwechsel: sehr geehrte, wir sind hier das Hopfenmuseum, das Deutsche, uns interessiert auch das Schwabenland, wir haben da so Fotos gefunden, ist da vielleicht noch etwas übrig, dürfte man eventuell sogar mal einen Blick drauf werfen, wäre es sogar möglich, dass – so in der Art.

Das Magazin der Hopfenhandlung Hoch im Jahr 1998. Knapp 40 Jahre lang hatte es stillgelegt vor sich hingeschlummert. Dann kamen wir.

Tja, hin und wieder gelingen solche Clous. Quasi Highlights in einem Museumsleiter/innenleben. Die eine spürt einen verschollenen Van Gogh auf, der andere entdeckt das über 100 Jahre alte Magazin eines Hopfenhändlers. Inklusive Firmenakten à la Verkaufsbüchern, Einbauplänen, Korrespondenz.

Und wir rannten offene Türen ein. Bemerkenswert allein der Grund, warum das Ganze noch an Ort und Stelle stand. Hoch hatte einst – im „Hopfen-Goldrauschjahr“ 1860 – sein Wohnhaus in Tübingen erworben und dahinter das Hopfenmagazin gebaut. Damals noch vor den Stadttoren, quasi auf der grünen Wiese, wie bei Hopfenhändlern üblich. Mit ihren brand-gefährlichen Hopfendarren waren sie in der Enge der historischen Altstädte nicht gern gesehen. Ätzende Dämpfe aus ihren Hopfen-Schwefeldarren ruinierten darüber hinaus die kostbaren Fassaden der Bürgerhäuser. Bis Anfang der 1960er Jahre war die Firma Hoch aktiv. Dann wurde das Licht im Magazin ausgeschaltet und es passierte nichts mehr. Ein Abriss oder auch nur ein Umbau der Gebäude war inzwischen schwierig geworden. Aus der Vorstadt war das Stadtzentrum geworden. Landratsamt, Universität, Stadtmuseum hießen jetzt die neuen Nachbarn der Hochs. Ausräumen, Sanieren, Neubau, so mittendrin in der Stadt? Sehr aufwändig. Also blieb einfach alles unverändert.

Die große Hopfen-Ballotpresse, um 1940.

Gut für das Deutsche Hopfenmuseum. Gut für die Familie Hoch, dass es das Hopfenmuseum gab. Perfekte Win-Win-Situation. Nach einem Besichtigungstermin wurde man und frau sich schnell einig: wir durften gerne alles mitnehmen, vorausgesetzt, wir bauten es selber ab und transportierten es eigenständig nach Hause. Alle waren froh.

So zog im Frühsommer 1999 eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft los auf Abenteuerreise ins ferne Schwaben. Mit dabei ein alter Haudegen vom Wolnzacher Bauhof, zwei Lehrlinge aus der Elektrofirma des Museumsvereinsvorsitzenden, ein polnisches Kraftpaket aus der Firma des Herrn Bürgermeister – und der akademisch ausgebildete Museumsleiter. Nicht unbedingt ein Spezialtrupp zur Demontage schwerer Industriemaschinen.

Alle Hände voll zu tun (der einzig sinnvolle Text an dieser Stelle…).

Dementsprechend fiel auch die erste Inaugenscheinnahme nach der Ankunft in Tübingen aus. Unvergessen die Blicke der vier Demonteure. Wie? Die abbauen? Das Trum? Wir? Der Hinweis auf meine fehlenden Tassen im Schrank, wäre eine sehr freundlich geglättete Umschreibung der geäußerten Kommentare.

Als dann die Sicherung wieder eingeschraubt war und man vorsichtig den Schalter umlegte, stieg allerdings schon ein wenig die Faszination. Deutsche Wertarbeit, ohne Zweifel. Fast 30 Jahre Stillstand hatten die Maschine nicht im Geringsten beeindruckt. Rauf und runter fuhr die schwere Zahnstange, so reibungs- und geräuschlos, als wäre sie vorgestern zum letzten Mal gelaufen. Nur Hopfen war keiner mehr da zum Einpressen.

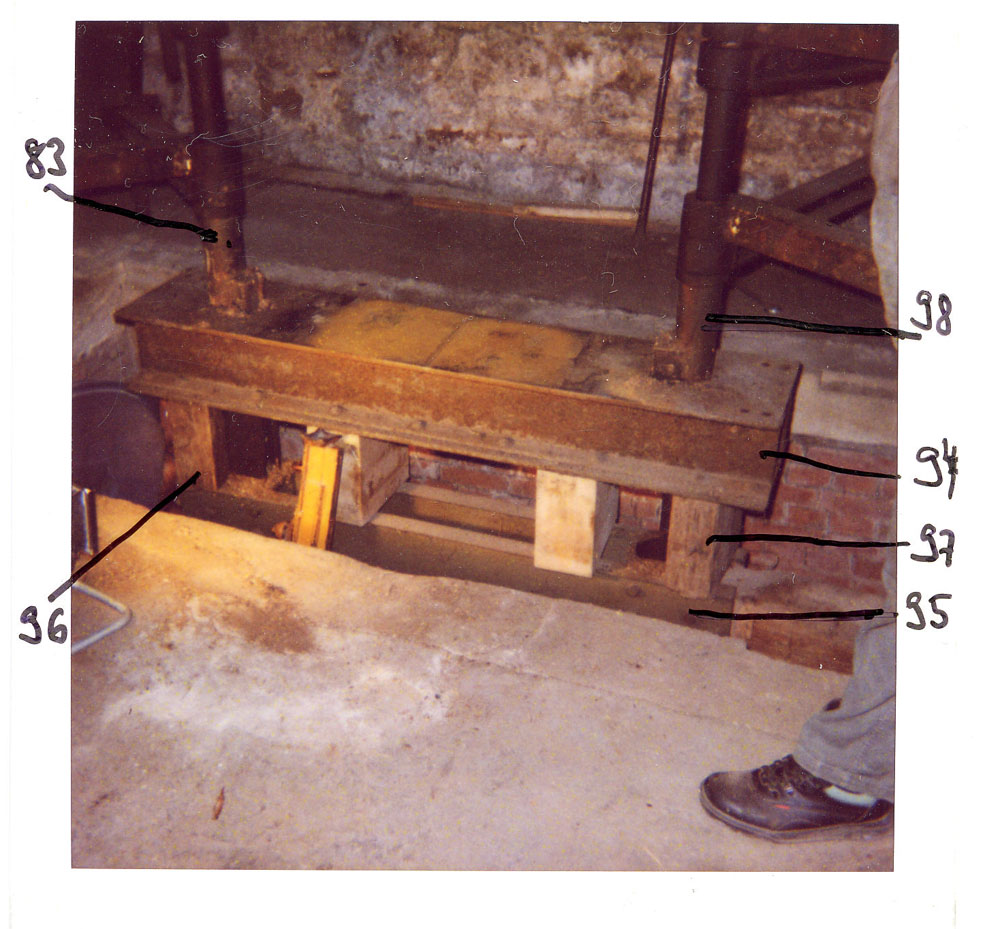

Da war sie schon weitgehend zerlegt, die Hopfenpresse.

Irgendwie kam es dann doch zum Lösen der ersten schweren Mutter am Gehäuse der Presse, zum Ausschrauben der ersten Gewindestange, zum Hochheben der ersten Wellen und Kurbeln. Zum Glück fiel uns relativ früh auf, dass ein munteres Anhäufen von Schrauben, Wellen und Lagern zwar den Abbau voranbrachte, beim späteren Wiederaufbau jedoch zu gewaltigen Problemen führen würde. Es gab ja keinerlei Aufbaupläne, Montageanleitungen oder ähnliches mehr. Und falls es sie überhaupt je gegeben hatte, hatten sie bei den Hochs nicht überlebt. Heute würde man Tablet oder Handy zücken und serienweise jedes einzelne Bauteil fotografieren oder am besten gleich alles per Video festhalten. Damals, im Prä-Smartphone-Zeitalter, rettete uns eine Polaroidkamera aus dem Fotoladen der nahen Innenstadt. Für die Jüngeren: eine Kamera, die unmittelbar nach dem Auslösen einen fertigen Bildabzug auswarf, der sich dann sofort mit Beschriftungen, Pfeilen, Zahlen aus dem wasserfesten Filzstift verzieren ließ. Was wäre wohl am Sonntag passiert, bei geschlossenem Fotoladen? Oder wenn das Hoch´sche Hopfenmagazin in einer Kleinstadt ohne Fotostudio gestanden hätte?

Polaroidbilder, um die Puzzleteile später wieder richtig zusammenfügen zu können.

Doch das Glück war uns hold. Nach ein paar Tagen lag die Ballotpresse tatsächlich komplett zerlegt vor uns, der überwiegende Teil im Obergeschoss des ehemaligen Hopfenmagazins. Dann wurde es noch einmal kritisch. Denn die Kranfirma, mit der eigentlich vereinbart war, dass sie uns beim Herunterheben der Maschinenteile helfen sollte, war plötzlich nicht mehr zu überreden. Alles viel zu eng und dann auch noch mitten in der Stadt, ja wie soll das gehen. An den räumlichen Umständen hatte sich zwar seit den vorbereitenden Gesprächen nichts geändert, aber was soll´s, wie brauchten eine andere Lösung.

Ein Durcheinander von Einzelteilen.

Diesmal half uns der Wolnzacher Bauhof aus der Klemme. Nachdem wir dem damaligen Bauhofleiter unser Malheur am Telefon geschildert hatten, er vor unserem geistigen Auge dutzende Male die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sich zu Recht über so viel Naivität gewundert hatte, bestieg er höchstpersönlich den Bauhof-LKW samt Ladekran und fuhr die drei Stunden rauf nach Tübingen. Für den Rücktransport hatte er den Wolnzacher Hopfen-Fuhrunternehmer Thoma mit dabei. Und wieder war das Glück auf unserer Seite. Der Bauhof-Kran reichte zentimetergenau gerade so weit nach oben, dass die schweren Teile heruntergehoben und auf der Ladefläche verstaut werden konnten. Nach rund einer Woche Arbeit war schließlich alles im Wolnzacher Notdepot verstaut.

Abtransport der Einzelteile mit dem Bauhof-Kran.

Rund fünf Jahre später dann Wiederaufbau im mittlerweile fertiggestellten neuen Hopfenmuseums-Gebäude. Es stellte sich zwar heraus, dass einige Nummernetiketten an den Bauteilen sich beim Transport auf Nimmerwiedersehen verabschiedet hatten. Und dass ein paar Raummaße aus Tübingen vergessen und nicht mehr zu rekonstruieren waren. Und dass so einige Schrauben und Muttern seltsamerweise einfach übrigblieben. Und noch so ein paar Sachen.

Doch auch diese letzten Hürden konnten überwunden werden. So hat nun die schwere Ballotpresse aus Tübingen im Deutschen Hopfenmuseum in Wolnzach eine neue Heimat gefunden. Gut 25 Jahre ist das nun schon wieder her. Soweit bekannt, das einzige noch existierende Exponat seiner Art, im Originalzustand, fertig montiert und betriebsbereit. Ein beeindruckendes Zeugnis einer längst vergangenen Ära der Hopfenhandelshäuser, die einst das Stadtleben prägten. In Nürnberg, Bamberg, Fürth – und in Tübingen.

So steht sie heute im Deutschen Hopfenmuseum, die alte Ballotpresse aus Tübingen. Das einzige noch existierende Exemplar seiner Art.

40 Jahre Verein

Von Christoph Pinzl

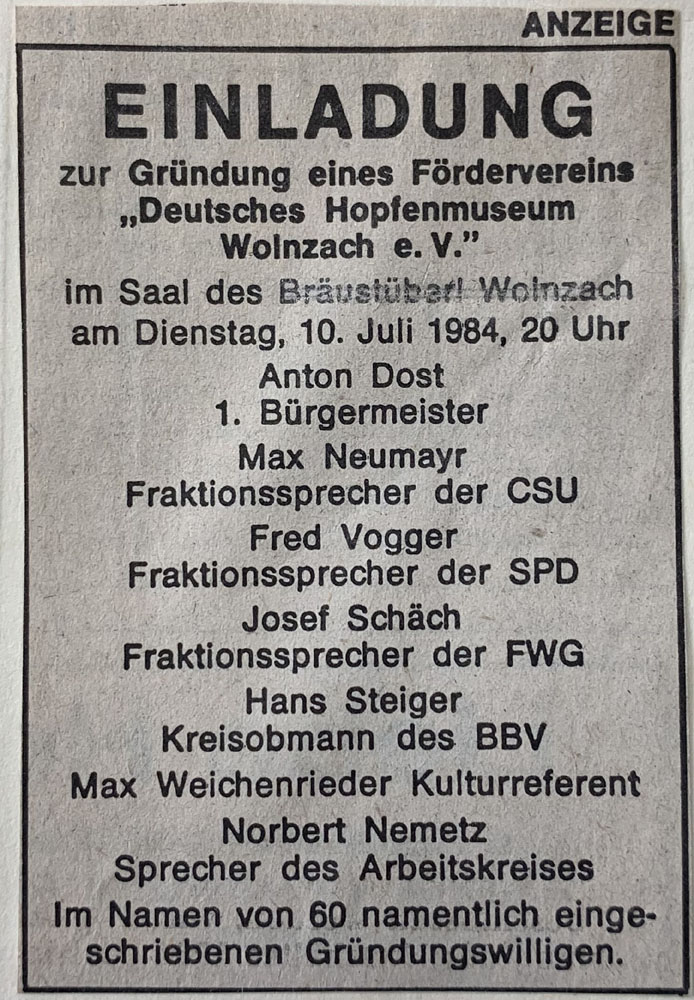

Und wenn noch so viele beteilgt sind – irgendeine/r hat immer die erste Idee. Auch beim Deutschen Hopfenmuseum war es so. Dem Wolnzacher Elektromeister und passionierten Sammler Norbert Nemetz war aufgefallen, dass die Hallertau seit langer Zeit als größtes Hopfenanbaugebiet der ganzen Welt galt, museal zu diesem Thema aber nichts anbieten konnte. Das galt es seiner Meinung nach zu ändern. Schließlich lebten die Menschen in der Hallertau seit Generationen vom und für den Hopfen. Und im Laufe dieser jahrhundertealten Geschichte hatte sich viel verändert, sehr viel, mehr als genug um ein Museum damit zu füllen.

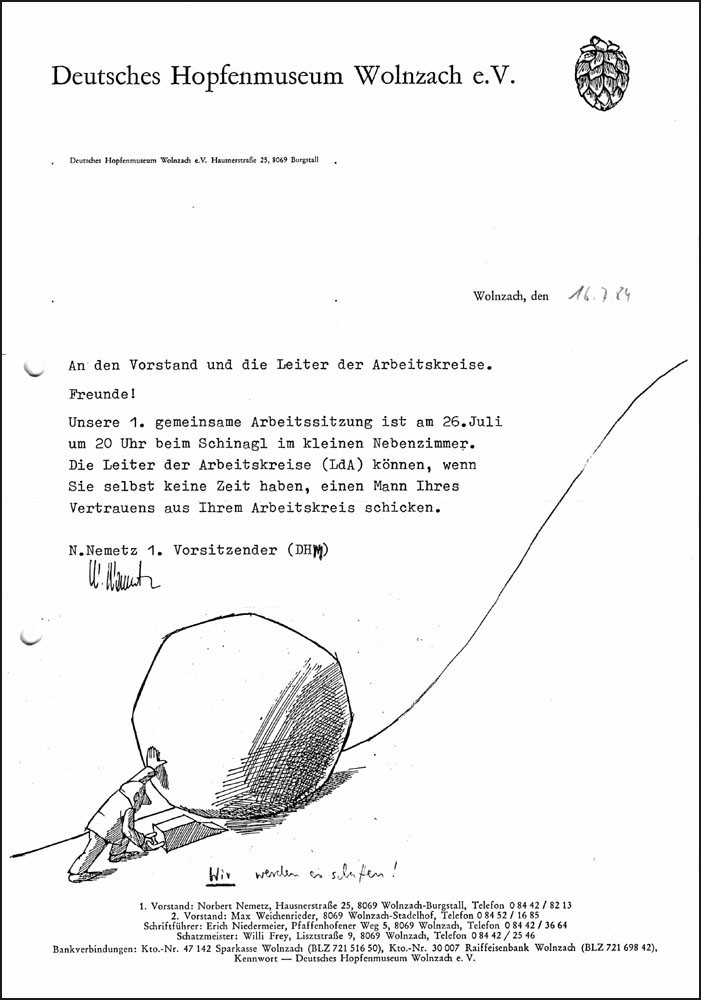

Monate zuvor hatte er bereits zahlreiche Gleichgesinnte um sich geschart. Arbeitskreise waren gebildet worden, für Öffentlichkeitsarbeit, für Exponatbeschaffung, für das Museumskonzept. Am 10. Juli 1984 war es dann soweit. Im Bräustüberl Wolnzach fand die große Versammlung statt. Ihr Zweck: die „Gründung eines Fördervereins Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach e.V (…) im Namen von 60 namentlich eingeschriebenen Gründungswilligen“, so stand es in der Lokalzeitung. Nach Nemetz´ feurigem Appell, sich endlich der verblassenden Geschichte des Hopfens anzunehmen, standen am Ende tatsächlich alle prognostizierten Vereinsmitglieder auf der Liste.

Außergewöhnlich war also auch die Ausgangslage für das zukünftige Museum. Hier wollte sich kein Lokalpolitiker ein Denkmal setzen, kein investitionswilliges Unternehmen ein Erlebniszentrum errichten, keine eingestaubte Sammlung endlich eine Bleibe finden, kein denkmalgeschütztes Gebäude einem Nutzen zugeführt werden. Das Deutsche Hopfenmuseum war von Anfang an ein „Museum von unten“. Von den Leuten initiiert, um deren Geschichte es gehen sollte. Somit stand schon zu Beginn die wichtigste Leitlinie fest: was auch immer im künftigen Museum präsentiert würde – es dürfe nicht einfach um Objekte gehen. Im Zentrum sollten Menschen stehen. Menschen, die mit dem Hopfen zu tun hatten, seinem Anbau, seiner Vermarktung, seinem Gebrauch und Nutzen.

Anfangs noch ohne professionelle Unterstützung legte man los, schließlich war das Aufgabenheft prall gefüllt. Zuerst galt es eine Sammlung zusammenzuholen, aus dem Nichts. In erstaunlich kurzer Zeit wuchsen Exponatsammlung, Bibliothek und Archiv an, heute vermutlich die größte Spezialsammlung zum Thema Hopfen auf der ganzen Welt. Man warb nicht nur in Hallertauer Dörfern und Gemeinden für das neue Museum. Schließlich nahm man den eigenen Namen ernst: ein „Deutsches Hopfenmuseum“ sollte es werden, keine lokale Heimatveranstaltung. So präsentierte man sich auch in anderen deutschen Hopfenanbaugebieten, in Tettnang am Bodensee, in Franken, in Ostdeutschland, holte von dort Geräte, Archivalien, Fotobestände nach Wolnzach. Deutschlandweit kontaktierte man Archive, Bibliotheken, Historiker und Heimatkundige, sammelte die verstreuten Spuren des einstigen Hopfenbaus aus der ganzen Republik.

Auch die Presse interessierte sich bald für das Wolnzacher Museumsprojekt: Museumsvater Norbert Nemetz steht 1984 dem Hörfunkjournalisten Rede und Antwort.

Schon nach einigen Monaten konnte die eifrigen Vereinsleute pressewirksam eine erste Ausstellung präsentieren. Nun meldete sich auch erster politischer Beistand. Kein geringerer als der damalige bayerische Landwirtschaftsminister, Dr. Hans Eisenmann, zeigte sich unter den Gästen, war beeindruckt und signalisierte Unterstützung. Die folgte auch bald in Form der überregionalen Fachbehörde, der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern“, die Referent/innen nach Wolnzach schickte, wertvolle Tipps gab, einen tragfähigen musealen Rahmen vorgab. Der Verein ließ sich gerne inspirieren. Bereits 1990 gelang es, den heutigen Museumsträger, den Zweckverband Deutsches Hopfenmuseum, bestehend aus dem Bezirk Oberbayern, dem Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm und dem Markt Wolnzach, ins Leben zu rufen. Um die Politiker von seiner Idee zu überzeugen, reiste Norbert Nemetz damals extra nach München und hielt vor dem versammelten Bezirkstag eine flammende Rede für seinen Museumsplan.

Bereits die ganz einfach gehaltenen Sonderausstellungen der Anfangsjahre zogen viel Publikum an.

Mehr und mehr bekam das ganze Projekt einen professionellen Anstrich, Museumsfachleute und Historiker erhielten erste Werkverträge. Mit dem alten Wolnzacher Feuerwehrhaus fand sich auch bald ein Depot für die immer umfangreicher werdende Sammlung. Dort richtete der Verein Ende der 1980er Jahre auch eine erste provisiorische Schausammlung ein, durch die der 1. Vorsitzende höchstpersönlich eine wachsende Zahl von Besuchern mit viel Eloquenz und Charme führte. Angeleitet von der Fachbehörde begann der Verein auch mit einer ersten Grundinventarisierung der Sammlungsstücke.

Alles lief ganz prächtig an, bis plötzlich die Ernüchterung folgte. Als man nämlich darum bat, ein historisches Gebäude im Zentrum von Wolnzach für die endgültige Museumslösung zur Verfügung gestellt zu bekommen, reagierte der Markgemeinderat unerwartet reserviert. Mitten in Wolnzach, auf so einem Filetstück, für so ein Museum? Gab es da keine Alternativen?

Schwierig. Und so wich ganz allmählich der anfängliche Sturm der Begeisterung einer nüchternen Suche nach dem richtigen Standort. Eigentlich war alles bereitet, die Sammlung wuchs und wuchs, sogar ein hauptamtlicher Museumsleiter durfte bereits aktiv werden. Man organisierte Sonderausstellungen, gründete eine eigene Schriftenreihe, publizierte, warb, baute (mit sehr viel Eigenleistung des Vereinsvorsitzenden) ein neues Depot aus, führte jährlich über 100 Gruppen durch das neue Provisorium. Mittlerweile standen auch alle Verantwortlichen beim Markt Wolnzach voll hinter der Idee. Sogar der Wolnzacher Rathauskeller wurde als möglicher Museumsstandort ins Visier genommen, erwachte durch das Engagement des Vereins und seines unermüdlichen Vorsitzenden aus dem Dornröschenschlaf.

Der Wolnzacher Rathauskeller nach der provisorischen Renovierung durch den Verein Deutsches Hopfenmuseum.

Doch trotzdem sollte es ab dem Jahr der Vereinsgründung noch ganze 21 Jahre dauern bis das endgültige Museum eröffnet werden konnte. Mit das erstaunlichste an dieser überlangen Wartezeit war vielleicht, dass so ziemlich jedes der ursprünglichen Mitglieder dem Verein die Treue hielt. Im Gegenteil, mehr und mehr Institutionen, Firmen aus der Hopfen- und Brauwirtschaft, lokale Unternehmen, engagierte Privatleute, sicherten als „Vereinspate“ ihre Unterstützung zu.

Norbert Nemetz übergab bald nach der Museumseröffnung den Staffelstab an Johannes Sommerer, der als Vorsitzender die Vereinsarbeit erfolgreich weiterführte, viele neue Impulse einbrachte. Auf ihn wartete nun das harte Alltagsgeschäft, die Aufgabe, ständig Leben in die Museumsräume zu bringen, die Mitglieder bei der Stange zu halten. Ihm folgte 2016 Lorenz Reich, der bis heute die Vereinsleitung in der Hand hat. Das jüngste Kind des Vereins nennt sich „Schaudepot Deutsches Hopfenmuseum“. Dort sollen all die Dinge ans Licht der Öffentlichkeit gelangen, die in der Dauerausstellung des Museums bisher keinen Platz fanden. Vielleicht ist es das Schicksal des Vereins, dass sich auch dieses Projekt unerwartet in die Länge zieht. Mit der Unterstützung seiner vielen treuen Mitglieder im Rücken wird der Vereinsvorstand aber sicher auch diesen Plan bald zu einem guten Abschluss bringen können.