Der Rebell von Pötzmes

Als Hopfenbauern und staatlich verordneter Pflanzenschutz aufeinanderprallten

Von Christoph Pinzl

Wenn die Lage schwierig genug wird, kann und will auch das demokratischste Gemeinwesen von allzu viel Meinungsfreiheit nichts mehr wissen. Vorgänge im Hopfenbau der 1920er Jahre erinnern auffällig an die Zustände während der Corona-Pandemie. Wenn es schnell gehen muss, hat die Wissenschaft keine Zeit mehr, alle Leute mitzunehmen. Und erntet mit ihrem Wahrheitsanspruch zwangsläufig auch eine Menge Misstrauen. Und natürlich auch Widerspruch.

Zum ersten Mal tauchten die Spuren 1924 auf. Das Wetter war lausig in diesem Sommer. Zu nass, zu kalt. Am Hopfen zeigten sich braune Stellen. Bauern und Funktionäre glaubten, dass sich das grüne Gold schwer tat mit der ungewohnten Witterung. Wird schon wieder werden. Als im Jahr darauf die „Doldenbräune“ aber erneut zum Vorschein kam, wurde man nervöser und begann näher hinzuschauen. Da war es aber schon fünf vor zwölf. Denn kurz vor der Ernte 1926 war im Zentrum der Hallertau fast kein gesunder Hopfen mehr zu finden. Eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes bahnte sich an. Der Hallertauer Hopfenbau stand vor dem Untergang.

Hopfenforschungs-Institut in Hüll, um 1950

Wie ernst die Lage war, lässt sich am besten daran erkennen, dass plötzlich alle, wirklich alle an einem Strang zogen. Bauern, Händler, Brauer, Wissenschaftler, Staatsapparat, alle zeigten Effizienz. Was man sich zuerst noch als unschöne Verfärbung schöngeredet hatte, stellte sich bald als neuartige Krankheit heraus. Ein Name für die Hopfen-Pandemie stand schnell fest: Peronospora. Bis dahin nur im Weinbau bekannt, hatte sich der Pilzbefall aus mysteriösen Gründen plötzlich auch im Hopfen heimisch gemacht. Man verdächtigte die Hopfen-Konkurrenz in den Vereinigten Staaten irgendwelcher Machenschaften, wie auch immer der heimtückische Krankheitsanschlag auf den deutschen Hopfen stattgefunden haben könnte. Letzten Endes war es aber egal, woher die Hopfenpest stammte. Es galt zu handeln. Sofort.

Und das tat man, wie gesagt, in seltener Einigkeit. Bereits 1926 kaufte ein Verbund aus allen Betroffenen das Hopfengut Hüll. Ein Teil davon wurde zum Forschungsinstitut für Hopfenbau umgebaut, das es heute noch gibt. In Kürze feiert es seinen 100. Geburtstag. Als dessen Leiter bestimmte man den jungen Landwirtschaftsrat Hugo Hampp aus dem schwäbischen Deisenhausen. Später erhielt er, nicht ganz zu Unrecht, den Beinamen, „Retter der Hallertau“. Hampps dringendste Aufgabe war es, den Bauern ganz schnell beizubringen, wie sie gegen die Peronospora vorzugehen hatten. Als Kampfmittel No. 1 bewährte sich eine Lösung aus Kupfer und Kalk. Anfangs noch selbständig in großen Anlagen zusammengemischt, war die Kupferkalklösung bald auch in fertiger Form von der Chemiefabrik Wacker aus München zu beziehen. Die „Bordellaiser Brühe“ war, man ahnt es, eine bewährte Mixtur aus dem Weinbau, wo die Pflanzer ja bereits ihre Erfahrungen mit dem Pilzbefall gesammelt hatten.

Stefan Krojer, um 1930

Es war sicher keine leichte Aufgabe, den ungeschulten Hopfenbauern den Umgang mit chemischen Wirkstoffen beizubringen. Noch viel größer war allerdings eine ganz andere Herausforderung. Besser heute noch als morgen sollten sie nämlich einen Haufen Geld in den Kauf einer neuen Spritzmaschine investieren. Eine Hopfenspritze kostete schon in der sehr simplen Ausführung als Buckelspritze die damals nicht unwesentliche Summe von rund 80 Mark. Das Ganze als rollbare Karrenspritze mit 100 Liter-Messingbehälter und drei Rädern gab es ab 270 Mark. Die letzten Endes einzig zukunftsfähige Bauweise mit 5 PS-Motorantrieb und Zubehör verschlang schließlich lockere 1500 Mark.

Und spätestens jetzt rührte sich Widerstand. Und in keiner anderen Figur spiegelte sich dieser Widerstandsgeist deutlicher als in der eines Mannes, den man zu guter Letzt öffentlich für „geistig nicht normal“ erklärte: Stefan Krojer, aus der Hallertauer Ortschaft Pötzmes. Ein unabhängiger Geist, der er war, verbreitete Krojer seit Ende der 1920er Jahre in der gesamten Hallertau in mündlicher wie schriftlicher Form seine ganz eigenen Gedanken zu praktischem Hopfenbau und sinnvollem Pflanzenschutz. Die offiziellen Einschätzungen zu Stefan Krojer waren relativ eindeutig: Ein „Scharlatan“ sei er gewesen, dessen unsinnige Ideen „wahrlich nur als Hirngespinst in einem kranken Kopf sich bilden“ konnten. Wie gesagt, so lautete das amtliche Urteil. Auffallend anders fiel das Meinungsbild unter den Hopfenbauern aus:

„Der Krojer war eine sehr aufgeschlossene Person, sehr redegewandt. Und er war ein guter Ansprechpartner. Und da muss man sagen, der Mann hat in der Hallertau schon wirklich den Leuten was darbieten können, das der Landwirtschaft gerade im Hopfenbau große Hilfe geboten hat, damit der Bauer wieder leichter arbeiten hat können mit den Hopfenspritzen“ (Herr A., Hopfenbauer, Jahrgang 1916).

—————————-

„Der Krojer, der hat so verschiedene Sachen erfunden, da wo man sich gewundert hat. (…) Der hat nämlich eine Sense gehabt, eine klappbare und der hat den Automaten erfunden. Wir waren welche von den ersten, das vergess´ ich nicht, da hat nur ein Mann Hopfen gespritzt (…) der hat praktische Sachen erfunden, die für den Landwirt eine große Erleichterung waren“ (Herr B, Hopfenbauer, Jahrgang 1920).

Kultursense von Stefan Krojer, zum Schneiden der Hopfenstöcke im Frühjahr, um 1930

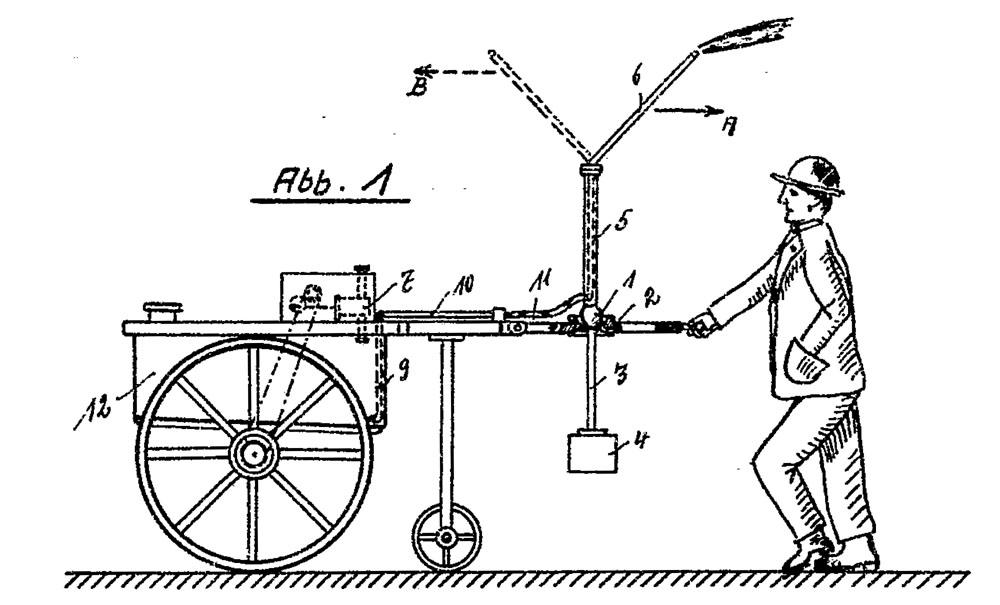

Krojers Wirksamkeit stand in deutlichem Kontrast zur offiziellen Einschätzung seiner Person. Seine „Kultursense“ brachte eine erhebliche Erleichterung beim Hopfenschneiden im Frühjahr und entwickelte sich zum Verkaufsschlager. Auch sein „Pendelverstäuber“, den er sich sogar patentrechtlich schützen ließ, fand zahlreiche Abnehmer. Dementsprechend waren die meisten seiner Versammlungen „gedrückt voll“, wie der Hollerdauer Berichterstatter 1931 schrieb. An was es ihm auf keinen Fall mangelte war Selbstbewusstsein: „Es steht unbeugsam fest, daß das Rätsel der Peronospora gelöst ist, wofür mir der gesamte deutsche Hopfenbau zum Danke verpflichtet ist.“

Manchmal erschienen Krojers Aktivitäten allerdings wie eine Karikatur des amtlichen Propagandafeldzuges. Seine Spritzmittel verteilte er in Wein- und Limonadenflaschen, als Überzeugungshilfe führte er einen selbst erstellten Film mit dem eigenwilligen Titel „Alpenglühen“ vor und sein im Eigenverlag erschienenes „Hopfenbau-Taschen-Jahrbuch“ präsentierte ein ganzes Sammelsurium etwas „speziellerer“ Ratschläge, Konstruktionen und Gerätschaften für den Hopfenbau. Seinen Ratgeber beschloss er mit den Worten: „Nur Reduzierung der Produktionskosten, grüne Farbe und Qualitätsbau kann den hopfenbautreibenden Landwirt retten!“ Schließlich gründete er in seinem Heimatort sogar eine eigene „Versuchsstation für Hopfen und Obstbau“. Seine Gegner reagierten fassungslos: „Als ganz besonders wichtig (…) betonte Krojer in seinem Vortrag (…) das Spritzen der Pflanzen 4 Tage vor dem Regen. Hier kommt allerdings die Wissenschaft nicht mehr mit.“

Ganz eindeutig prallten hier zwei Welten aufeinander. Und es wurde bald klar, dass es dabei nicht nur um wahr oder falsch ging. Wie ein aufrechter Don Quichotte des Hopfenbaus ritt er seine Attacken gegen die Windmühlen einer amtlich verordneten Modernisierung. In der Rhetorik des „Mussolini der Hallertau“ wie man Krojer später auch bezeichnete, erschien ein bäuerlicher Eigensinn, der sich von den staatlichen Behörden nicht vorschreiben lassen wollte, was er zu denken und zu machen habe. „Interessiren Sie sich mal an meiner Person, dann werden Sie besser in das Dunkel der Nacht im Deutschen Hopfenbau sehen“, forderte Krojer seine Kontrahenten auf.

Pendelverstäuber von Stefan Krojer für den Pflanzenschutz im Hopfen, Auszug aus der Patentschrift von 1928

Dass hierbei keineswegs nur „Dummheit oder Bosheit“ am Wirken waren, wie es seine Gegner verbreiteten, zeigten Krojers sachlichere Argumente. Dem Präsidenten des Deutschen Hopfenbau-Vereins, Franz Edler von Koch, warf er nicht nur vor, den „Drang und die große Not der Deutschen Hopfenbauern“ zu ignorieren: „Sie als großer Hopfenbauer haben in erster Linie den Vorteil, da Sie ja 2/3 an Arbeit sparen“, warf er von Koch – damals der größte Hopfenbauer der Hallertau – an den Kopf. Wenn Krojer schließlich behauptete, die staatlichen Funktionäre hätten absichtlich zuerst für Rücken- und Karrenspritzen und bald darauf doch für Motorspritzen plädiert und dass sie dadurch „die Bauern um ihr Geld brächten“, wandelte er sich vollends zum Sprachrohr der vielen verunsicherten Kleinhopfenbauern. Er appellierte an ihre Solidarität: „Hopfenbauern, die ihre Existenz noch hochhalten wollen, müssen erscheinen. Es ist eine Rettung möglich, aber wollen müssen sie. Erscheint in Massen, nur dann ist ein Erfolg möglich.“ Folgerichtig stellte er bald auch klare sozialpolitische Forderungen: Strom- und Bierpreis senken, soziale Lasten mindern, die Peronosporabekämpfung vereinheitlichen, Schadensersatz für die Verluste durch die kostspieligen Maßnahmen gewähren.

Als man ihn im Frühsommer 1931 gewaltsam aus einer gegnerischen Versammlung entfernen ließ, brachen schließlich alle verbalen Dämme: „Das war das Zeichen zum Losschlagen“, polterte er, „jetzt werden die Sündenregister alle gezogen, und was sich nicht Biegen läßt, muß Brechen, alles wird über den Haufen geworfen, die Folgen haben sich alle im Hopfenbauverband Tätigen zuzuschreiben. Die ganze Wissenschaft ist auf den Kopf gestellt und muß sich dies gefallen lassen. Das sind meine letzten Worte.“

Hopfenbau-Taschen-Jahrbuch von Stefan Krojer, 1930

Waren es tatsächlich, aber anders als von ihm gemeint. Krojer selbst wurde Opfer der Krisensituation, die er so massiv abzuwehren versuchte. Die hohen Kosten seines Feldzuges verschlangen erhebliche Teile seines Vermögens. Seine radikale Sturheit erstickte jede obrigkeitliche Bereitschaft zur Unterstützung. Schließlich ließen ihn mehrere Prozesse wegen Beleidigung und übler Nachrede endgültig verstummen: Krojer erhielt Anfang der 1930er Jahre Redeverbot.

Die offiziellen Stellen hatten sich durchgesetzt. Zahlreiche Hopfenbetriebe, die sich nicht mit der neuen Zeit des Pflanzenschutzes anfreunden wollten oder konnten, mussten aufhören. Wer nach Lösungen für drängende Hopfenbauprobleme suchte, verließ sich ab sofort auf Chemie und Wissenschaft.

Stefan Krojer starb 1966. Er liegt in seinem Heimatort Pötzmes begraben.