40 Jahre Verein

Von Christoph Pinzl

Und wenn noch so viele beteilgt sind – irgendeine/r hat immer die erste Idee. Auch beim Deutschen Hopfenmuseum war es so. Dem Wolnzacher Elektromeister und passionierten Sammler Norbert Nemetz war aufgefallen, dass die Hallertau seit langer Zeit als größtes Hopfenanbaugebiet der ganzen Welt galt, museal zu diesem Thema aber nichts anbieten konnte. Das galt es seiner Meinung nach zu ändern. Schließlich lebten die Menschen in der Hallertau seit Generationen vom und für den Hopfen. Und im Laufe dieser jahrhundertealten Geschichte hatte sich viel verändert, sehr viel, mehr als genug um ein Museum damit zu füllen.

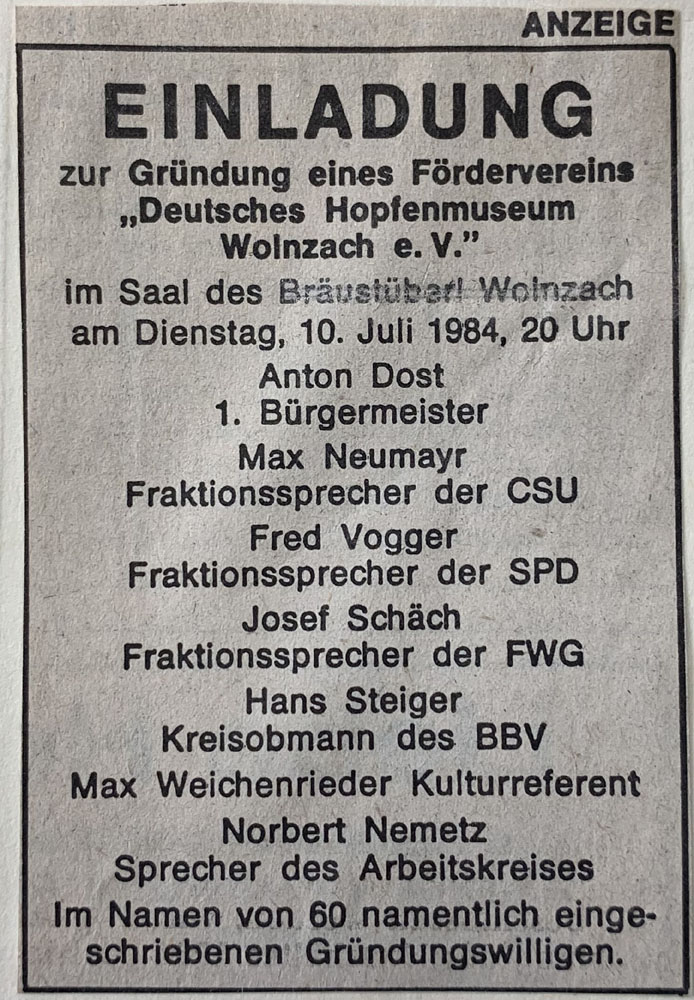

Monate zuvor hatte er bereits zahlreiche Gleichgesinnte um sich geschart. Arbeitskreise waren gebildet worden, für Öffentlichkeitsarbeit, für Exponatbeschaffung, für das Museumskonzept. Am 10. Juli 1984 war es dann soweit. Im Bräustüberl Wolnzach fand die große Versammlung statt. Ihr Zweck: die „Gründung eines Fördervereins Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach e.V (…) im Namen von 60 namentlich eingeschriebenen Gründungswilligen“, so stand es in der Lokalzeitung. Nach Nemetz´ feurigem Appell, sich endlich der verblassenden Geschichte des Hopfens anzunehmen, standen am Ende tatsächlich alle prognostizierten Vereinsmitglieder auf der Liste.

Außergewöhnlich war also auch die Ausgangslage für das zukünftige Museum. Hier wollte sich kein Lokalpolitiker ein Denkmal setzen, kein investitionswilliges Unternehmen ein Erlebniszentrum errichten, keine eingestaubte Sammlung endlich eine Bleibe finden, kein denkmalgeschütztes Gebäude einem Nutzen zugeführt werden. Das Deutsche Hopfenmuseum war von Anfang an ein „Museum von unten“. Von den Leuten initiiert, um deren Geschichte es gehen sollte. Somit stand schon zu Beginn die wichtigste Leitlinie fest: was auch immer im künftigen Museum präsentiert würde – es dürfe nicht einfach um Objekte gehen. Im Zentrum sollten Menschen stehen. Menschen, die mit dem Hopfen zu tun hatten, seinem Anbau, seiner Vermarktung, seinem Gebrauch und Nutzen.

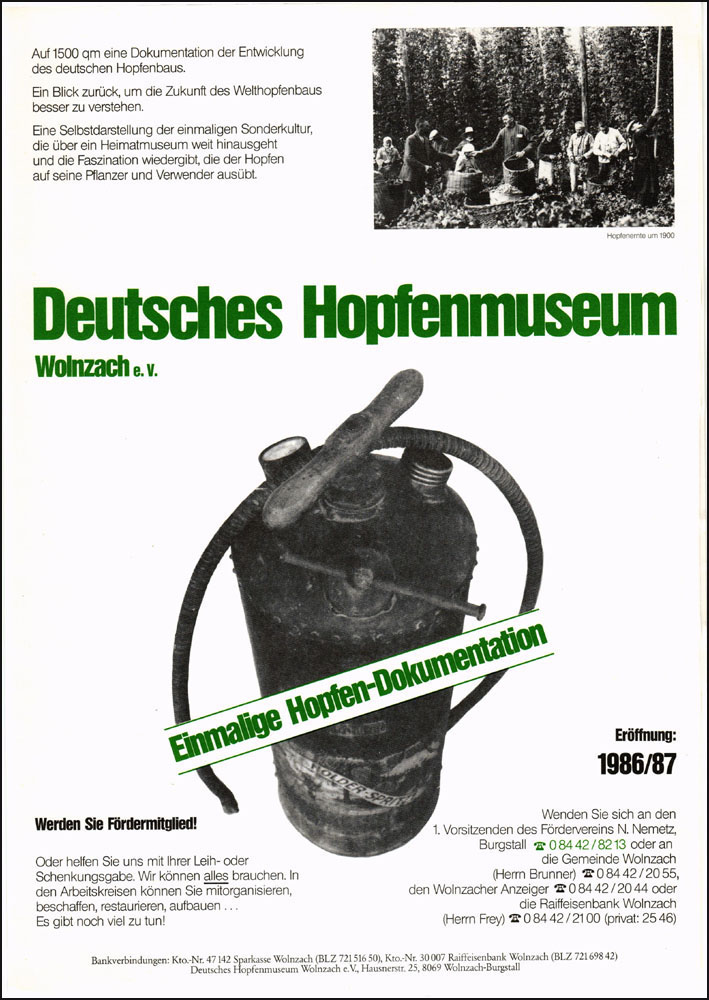

Anfangs noch ohne professionelle Unterstützung legte man los, schließlich war das Aufgabenheft prall gefüllt. Zuerst galt es eine Sammlung zusammenzuholen, aus dem Nichts. In erstaunlich kurzer Zeit wuchsen Exponatsammlung, Bibliothek und Archiv an, heute vermutlich die größte Spezialsammlung zum Thema Hopfen auf der ganzen Welt. Man warb nicht nur in Hallertauer Dörfern und Gemeinden für das neue Museum. Schließlich nahm man den eigenen Namen ernst: ein „Deutsches Hopfenmuseum“ sollte es werden, keine lokale Heimatveranstaltung. So präsentierte man sich auch in anderen deutschen Hopfenanbaugebieten, in Tettnang am Bodensee, in Franken, in Ostdeutschland, holte von dort Geräte, Archivalien, Fotobestände nach Wolnzach. Deutschlandweit kontaktierte man Archive, Bibliotheken, Historiker und Heimatkundige, sammelte die verstreuten Spuren des einstigen Hopfenbaus aus der ganzen Republik.

Auch die Presse interessierte sich bald für das Wolnzacher Museumsprojekt: Museumsvater Norbert Nemetz steht 1984 dem Hörfunkjournalisten Rede und Antwort.

Schon nach einigen Monaten konnte die eifrigen Vereinsleute pressewirksam eine erste Ausstellung präsentieren. Nun meldete sich auch erster politischer Beistand. Kein geringerer als der damalige bayerische Landwirtschaftsminister, Dr. Hans Eisenmann, zeigte sich unter den Gästen, war beeindruckt und signalisierte Unterstützung. Die folgte auch bald in Form der überregionalen Fachbehörde, der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern“, die Referent/innen nach Wolnzach schickte, wertvolle Tipps gab, einen tragfähigen musealen Rahmen vorgab. Der Verein ließ sich gerne inspirieren. Bereits 1990 gelang es, den heutigen Museumsträger, den Zweckverband Deutsches Hopfenmuseum, bestehend aus dem Bezirk Oberbayern, dem Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm und dem Markt Wolnzach, ins Leben zu rufen. Um die Politiker von seiner Idee zu überzeugen, reiste Norbert Nemetz damals extra nach München und hielt vor dem versammelten Bezirkstag eine flammende Rede für seinen Museumsplan.

Bereits die ganz einfach gehaltenen Sonderausstellungen der Anfangsjahre zogen viel Publikum an.

Mehr und mehr bekam das ganze Projekt einen professionellen Anstrich, Museumsfachleute und Historiker erhielten erste Werkverträge. Mit dem alten Wolnzacher Feuerwehrhaus fand sich auch bald ein Depot für die immer umfangreicher werdende Sammlung. Dort richtete der Verein Ende der 1980er Jahre auch eine erste provisiorische Schausammlung ein, durch die der 1. Vorsitzende höchstpersönlich eine wachsende Zahl von Besuchern mit viel Eloquenz und Charme führte. Angeleitet von der Fachbehörde begann der Verein auch mit einer ersten Grundinventarisierung der Sammlungsstücke.

Alles lief ganz prächtig an, bis plötzlich die Ernüchterung folgte. Als man nämlich darum bat, ein historisches Gebäude im Zentrum von Wolnzach für die endgültige Museumslösung zur Verfügung gestellt zu bekommen, reagierte der Markgemeinderat unerwartet reserviert. Mitten in Wolnzach, auf so einem Filetstück, für so ein Museum? Gab es da keine Alternativen?

Schwierig. Und so wich ganz allmählich der anfängliche Sturm der Begeisterung einer nüchternen Suche nach dem richtigen Standort. Eigentlich war alles bereitet, die Sammlung wuchs und wuchs, sogar ein hauptamtlicher Museumsleiter durfte bereits aktiv werden. Man organisierte Sonderausstellungen, gründete eine eigene Schriftenreihe, publizierte, warb, baute (mit sehr viel Eigenleistung des Vereinsvorsitzenden) ein neues Depot aus, führte jährlich über 100 Gruppen durch das neue Provisorium. Mittlerweile standen auch alle Verantwortlichen beim Markt Wolnzach voll hinter der Idee. Sogar der Wolnzacher Rathauskeller wurde als möglicher Museumsstandort ins Visier genommen, erwachte durch das Engagement des Vereins und seines unermüdlichen Vorsitzenden aus dem Dornröschenschlaf.

Der Wolnzacher Rathauskeller nach der provisorischen Renovierung durch den Verein Deutsches Hopfenmuseum.

Doch trotzdem sollte es ab dem Jahr der Vereinsgründung noch ganze 21 Jahre dauern bis das endgültige Museum eröffnet werden konnte. Mit das erstaunlichste an dieser überlangen Wartezeit war vielleicht, dass so ziemlich jedes der ursprünglichen Mitglieder dem Verein die Treue hielt. Im Gegenteil, mehr und mehr Institutionen, Firmen aus der Hopfen- und Brauwirtschaft, lokale Unternehmen, engagierte Privatleute, sicherten als „Vereinspate“ ihre Unterstützung zu.

Norbert Nemetz übergab bald nach der Museumseröffnung den Staffelstab an Johannes Sommerer, der als Vorsitzender die Vereinsarbeit erfolgreich weiterführte, viele neue Impulse einbrachte. Auf ihn wartete nun das harte Alltagsgeschäft, die Aufgabe, ständig Leben in die Museumsräume zu bringen, die Mitglieder bei der Stange zu halten. Ihm folgte 2016 Lorenz Reich, der bis heute die Vereinsleitung in der Hand hat. Das jüngste Kind des Vereins nennt sich „Schaudepot Deutsches Hopfenmuseum“. Dort sollen all die Dinge ans Licht der Öffentlichkeit gelangen, die in der Dauerausstellung des Museums bisher keinen Platz fanden. Vielleicht ist es das Schicksal des Vereins, dass sich auch dieses Projekt unerwartet in die Länge zieht. Mit der Unterstützung seiner vielen treuen Mitglieder im Rücken wird der Vereinsvorstand aber sicher auch diesen Plan bald zu einem guten Abschluss bringen können.

Rebell von Pötzmes

Von Christoph Pinzl

Wenn die Lage schwierig genug wird, kann und will auch das demokratischste Gemeinwesen von allzu viel Meinungsfreiheit nichts mehr wissen. Vorgänge im Hopfenbau der 1920er Jahre erinnern auffällig an die Zustände während der Corona-Pandemie. Wenn es schnell gehen muss, hat die Wissenschaft keine Zeit mehr, alle Leute mitzunehmen. Und erntet mit ihrem Wahrheitsanspruch zwangsläufig auch eine Menge Misstrauen. Und natürlich auch Widerspruch.

Zum ersten Mal tauchten die Spuren 1924 auf. Das Wetter war lausig in diesem Sommer. Zu nass, zu kalt. Am Hopfen zeigten sich braune Stellen. Bauern und Funktionäre glaubten, dass sich das grüne Gold schwer tat mit der ungewohnten Witterung. Wird schon wieder werden. Als im Jahr darauf die „Doldenbräune“ aber erneut zum Vorschein kam, wurde man nervöser und begann näher hinzuschauen. Da war es aber schon fünf vor zwölf. Denn kurz vor der Ernte 1926 war im Zentrum der Hallertau fast kein gesunder Hopfen mehr zu finden. Eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes bahnte sich an. Der Hallertauer Hopfenbau stand vor dem Untergang.

Hopfenforschungs-Institut in Hüll, um 1950

Wie ernst die Lage war, lässt sich am besten daran erkennen, dass plötzlich alle, wirklich alle an einem Strang zogen. Bauern, Händler, Brauer, Wissenschaftler, Staatsapparat, alle zeigten Effizienz. Was man sich zuerst noch als unschöne Verfärbung schöngeredet hatte, stellte sich bald als neuartige Krankheit heraus. Ein Name für die Hopfen-Pandemie stand schnell fest: Peronospora. Bis dahin nur im Weinbau bekannt, hatte sich der Pilzbefall aus mysteriösen Gründen plötzlich auch im Hopfen heimisch gemacht. Man verdächtigte die Hopfen-Konkurrenz in den Vereinigten Staaten irgendwelcher Machenschaften, wie auch immer der heimtückische Krankheitsanschlag auf den deutschen Hopfen stattgefunden haben könnte. Letzten Endes war es aber egal, woher die Hopfenpest stammte. Es galt zu handeln. Sofort.

Und das tat man, wie gesagt, in seltener Einigkeit. Bereits 1926 kaufte ein Verbund aus allen Betroffenen das Hopfengut Hüll. Ein Teil davon wurde zum Forschungsinstitut für Hopfenbau umgebaut, das es heute noch gibt. In Kürze feiert es seinen 100. Geburtstag. Als dessen Leiter bestimmte man den jungen Landwirtschaftsrat Hugo Hampp aus dem schwäbischen Deisenhausen. Später erhielt er, nicht ganz zu Unrecht, den Beinamen, „Retter der Hallertau“. Hampps dringendste Aufgabe war es, den Bauern ganz schnell beizubringen, wie sie gegen die Peronospora vorzugehen hatten. Als Kampfmittel No. 1 bewährte sich eine Lösung aus Kupfer und Kalk. Anfangs noch selbständig in großen Anlagen zusammengemischt, war die Kupferkalklösung bald auch in fertiger Form von der Chemiefabrik Wacker aus München zu beziehen. Die „Bordellaiser Brühe“ war, man ahnt es, eine bewährte Mixtur aus dem Weinbau, wo die Pflanzer ja bereits ihre Erfahrungen mit dem Pilzbefall gesammelt hatten.

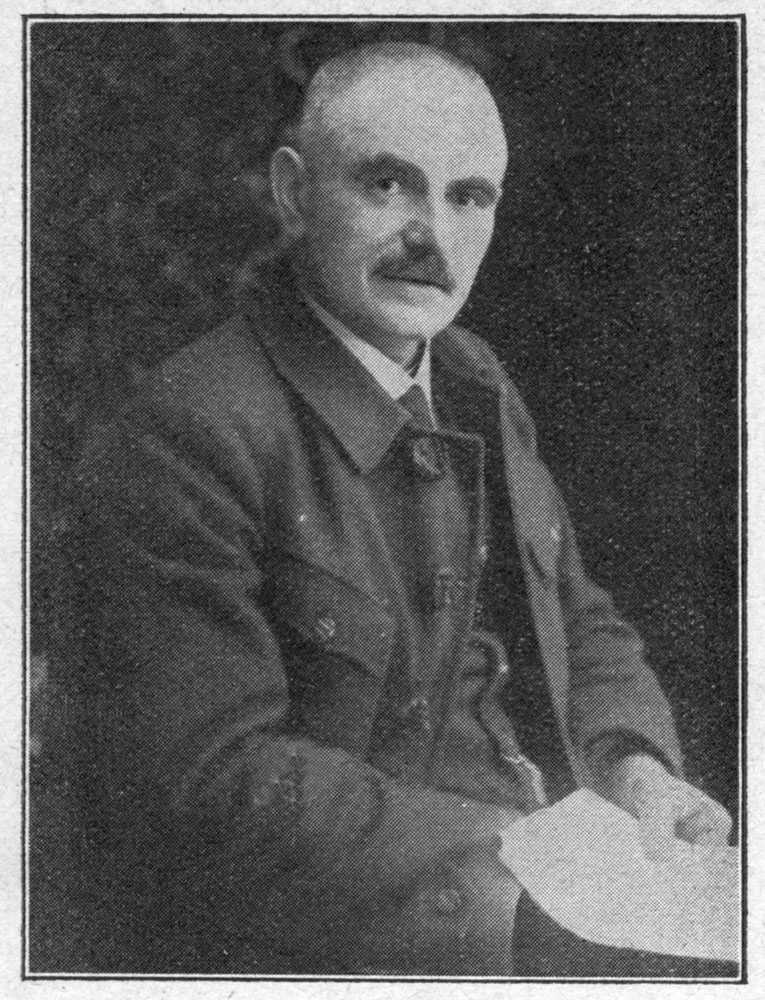

Stefan Krojer, um 1930

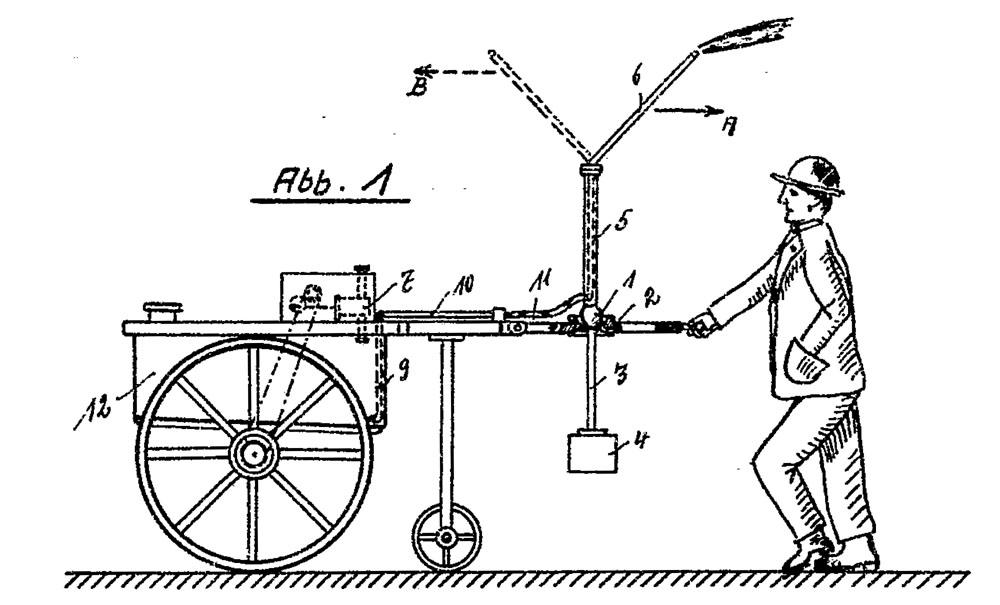

Es war sicher keine leichte Aufgabe, den ungeschulten Hopfenbauern den Umgang mit chemischen Wirkstoffen beizubringen. Noch viel größer war allerdings eine ganz andere Herausforderung. Besser heute noch als morgen sollten sie nämlich einen Haufen Geld in den Kauf einer neuen Spritzmaschine investieren. Eine Hopfenspritze kostete schon in der sehr simplen Ausführung als Buckelspritze die damals nicht unwesentliche Summe von rund 80 Mark. Das Ganze als rollbare Karrenspritze mit 100 Liter-Messingbehälter und drei Rädern gab es ab 270 Mark. Die letzten Endes einzig zukunftsfähige Bauweise mit 5 PS-Motorantrieb und Zubehör verschlang schließlich lockere 1500 Mark.

Und spätestens jetzt rührte sich Widerstand. Und in keiner anderen Figur spiegelte sich dieser Widerstandsgeist deutlicher als in der eines Mannes, den man zu guter Letzt öffentlich für „geistig nicht normal“ erklärte: Stefan Krojer, aus der Hallertauer Ortschaft Pötzmes. Ein unabhängiger Geist, der er war, verbreitete Krojer seit Ende der 1920er Jahre in der gesamten Hallertau in mündlicher wie schriftlicher Form seine ganz eigenen Gedanken zu praktischem Hopfenbau und sinnvollem Pflanzenschutz. Die offiziellen Einschätzungen zu Stefan Krojer waren relativ eindeutig: Ein „Scharlatan“ sei er gewesen, dessen unsinnige Ideen „wahrlich nur als Hirngespinst in einem kranken Kopf sich bilden“ konnten. Wie gesagt, so lautete das amtliche Urteil. Auffallend anders fiel das Meinungsbild unter den Hopfenbauern aus:

„Der Krojer war eine sehr aufgeschlossene Person, sehr redegewandt. Und er war ein guter Ansprechpartner. Und da muss man sagen, der Mann hat in der Hallertau schon wirklich den Leuten was darbieten können, das der Landwirtschaft gerade im Hopfenbau große Hilfe geboten hat, damit der Bauer wieder leichter arbeiten hat können mit den Hopfenspritzen“ (Herr A., Hopfenbauer, Jahrgang 1916).

—————————-

„Der Krojer, der hat so verschiedene Sachen erfunden, da wo man sich gewundert hat. (…) Der hat nämlich eine Sense gehabt, eine klappbare und der hat den Automaten erfunden. Wir waren welche von den ersten, das vergess´ ich nicht, da hat nur ein Mann Hopfen gespritzt (…) der hat praktische Sachen erfunden, die für den Landwirt eine große Erleichterung waren“ (Herr B, Hopfenbauer, Jahrgang 1920).

Kultursense von Stefan Krojer, zum Schneiden der Hopfenstöcke im Frühjahr, um 1930

Krojers Wirksamkeit stand in deutlichem Kontrast zur offiziellen Einschätzung seiner Person. Seine „Kultursense“ brachte eine erhebliche Erleichterung beim Hopfenschneiden im Frühjahr und entwickelte sich zum Verkaufsschlager. Auch sein „Pendelverstäuber“, den er sich sogar patentrechtlich schützen ließ, fand zahlreiche Abnehmer. Dementsprechend waren die meisten seiner Versammlungen „gedrückt voll“, wie der Hollerdauer Berichterstatter 1931 schrieb. An was es ihm auf keinen Fall mangelte war Selbstbewusstsein: „Es steht unbeugsam fest, daß das Rätsel der Peronospora gelöst ist, wofür mir der gesamte deutsche Hopfenbau zum Danke verpflichtet ist.“

Manchmal erschienen Krojers Aktivitäten allerdings wie eine Karikatur des amtlichen Propagandafeldzuges. Seine Spritzmittel verteilte er in Wein- und Limonadenflaschen, als Überzeugungshilfe führte er einen selbst erstellten Film mit dem eigenwilligen Titel „Alpenglühen“ vor und sein im Eigenverlag erschienenes „Hopfenbau-Taschen-Jahrbuch“ präsentierte ein ganzes Sammelsurium etwas „speziellerer“ Ratschläge, Konstruktionen und Gerätschaften für den Hopfenbau. Seinen Ratgeber beschloss er mit den Worten: „Nur Reduzierung der Produktionskosten, grüne Farbe und Qualitätsbau kann den hopfenbautreibenden Landwirt retten!“ Schließlich gründete er in seinem Heimatort sogar eine eigene „Versuchsstation für Hopfen und Obstbau“. Seine Gegner reagierten fassungslos: „Als ganz besonders wichtig (…) betonte Krojer in seinem Vortrag (…) das Spritzen der Pflanzen 4 Tage vor dem Regen. Hier kommt allerdings die Wissenschaft nicht mehr mit.“

Ganz eindeutig prallten hier zwei Welten aufeinander. Und es wurde bald klar, dass es dabei nicht nur um wahr oder falsch ging. Wie ein aufrechter Don Quichotte des Hopfenbaus ritt er seine Attacken gegen die Windmühlen einer amtlich verordneten Modernisierung. In der Rhetorik des „Mussolini der Hallertau“ wie man Krojer später auch bezeichnete, erschien ein bäuerlicher Eigensinn, der sich von den staatlichen Behörden nicht vorschreiben lassen wollte, was er zu denken und zu machen habe. „Interessiren Sie sich mal an meiner Person, dann werden Sie besser in das Dunkel der Nacht im Deutschen Hopfenbau sehen“, forderte Krojer seine Kontrahenten auf.

Pendelverstäuber von Stefan Krojer für den Pflanzenschutz im Hopfen, Auszug aus der Patentschrift von 1928

Dass hierbei keineswegs nur „Dummheit oder Bosheit“ am Wirken waren, wie es seine Gegner verbreiteten, zeigten Krojers sachlichere Argumente. Dem Präsidenten des Deutschen Hopfenbau-Vereins, Franz Edler von Koch, warf er nicht nur vor, den „Drang und die große Not der Deutschen Hopfenbauern“ zu ignorieren: „Sie als großer Hopfenbauer haben in erster Linie den Vorteil, da Sie ja 2/3 an Arbeit sparen“, warf er von Koch – damals der größte Hopfenbauer der Hallertau – an den Kopf. Wenn Krojer schließlich behauptete, die staatlichen Funktionäre hätten absichtlich zuerst für Rücken- und Karrenspritzen und bald darauf doch für Motorspritzen plädiert und dass sie dadurch „die Bauern um ihr Geld brächten“, wandelte er sich vollends zum Sprachrohr der vielen verunsicherten Kleinhopfenbauern. Er appellierte an ihre Solidarität: „Hopfenbauern, die ihre Existenz noch hochhalten wollen, müssen erscheinen. Es ist eine Rettung möglich, aber wollen müssen sie. Erscheint in Massen, nur dann ist ein Erfolg möglich.“ Folgerichtig stellte er bald auch klare sozialpolitische Forderungen: Strom- und Bierpreis senken, soziale Lasten mindern, die Peronosporabekämpfung vereinheitlichen, Schadensersatz für die Verluste durch die kostspieligen Maßnahmen gewähren.

Als man ihn im Frühsommer 1931 gewaltsam aus einer gegnerischen Versammlung entfernen ließ, brachen schließlich alle verbalen Dämme: „Das war das Zeichen zum Losschlagen“, polterte er, „jetzt werden die Sündenregister alle gezogen, und was sich nicht Biegen läßt, muß Brechen, alles wird über den Haufen geworfen, die Folgen haben sich alle im Hopfenbauverband Tätigen zuzuschreiben. Die ganze Wissenschaft ist auf den Kopf gestellt und muß sich dies gefallen lassen. Das sind meine letzten Worte.“

Hopfenbau-Taschen-Jahrbuch von Stefan Krojer, 1930

Waren es tatsächlich, aber anders als von ihm gemeint. Krojer selbst wurde Opfer der Krisensituation, die er so massiv abzuwehren versuchte. Die hohen Kosten seines Feldzuges verschlangen erhebliche Teile seines Vermögens. Seine radikale Sturheit erstickte jede obrigkeitliche Bereitschaft zur Unterstützung. Schließlich ließen ihn mehrere Prozesse wegen Beleidigung und übler Nachrede endgültig verstummen: Krojer erhielt Anfang der 1930er Jahre Redeverbot.

Die offiziellen Stellen hatten sich durchgesetzt. Zahlreiche Hopfenbetriebe, die sich nicht mit der neuen Zeit des Pflanzenschutzes anfreunden wollten oder konnten, mussten aufhören. Wer nach Lösungen für drängende Hopfenbauprobleme suchte, verließ sich ab sofort auf Chemie und Wissenschaft.

Stefan Krojer starb 1966. Er liegt in seinem Heimatort Pötzmes begraben.

Drahtausziehmaschine

Von Christoph Pinzl

Bis zum Aufkommen der Pflückmaschine in den 1950ern zog man jeden Herbst nach der Ernte die Drähte aus der Hopfenrebe. Um sie nächstes Frühjahr wiederverwenden zu können. Mit der Hand. Mühsam, schmutzig, unbeliebt war das. Und schon einmal Thema eines Blog-Beitrages.

Nach dem Zweiten Weltkrieg dachten sich ein paar findige Konstrukteure eine Maschine aus, die einem diese mühsame Arbeit abnehmen sollte: die Drahtausziehmaschine. Jahrzehntelang schlummerte so ein Gerät bei uns im Depot. Quasi unentdeckt. Die Einzelteile lagen sichtbar vor uns, das schon. Aber wir wussten nicht, zu was sie gut waren.

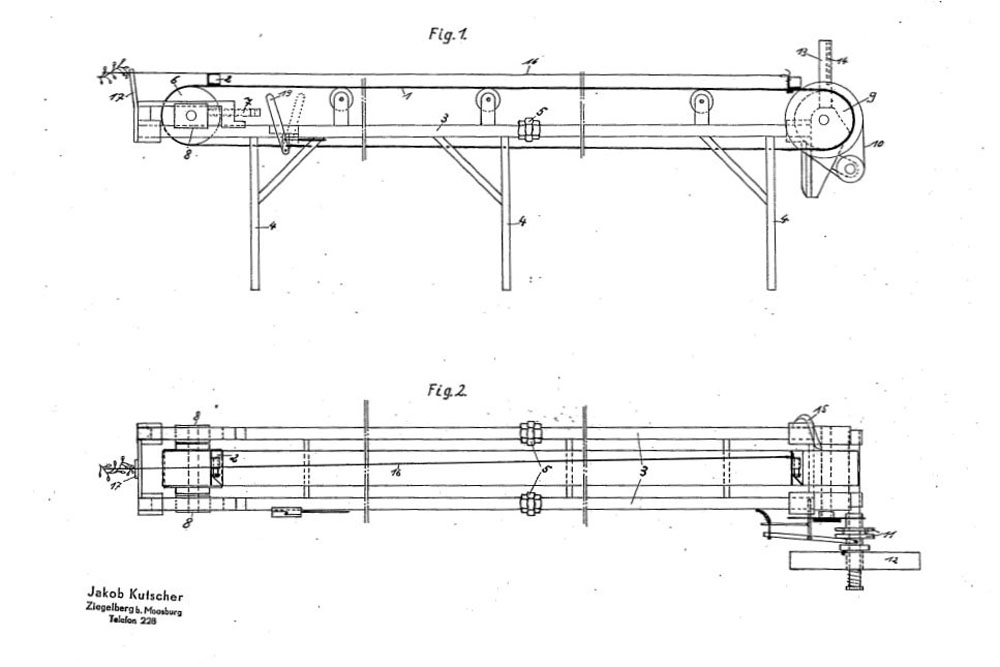

Die Drahtausziehmaschine von Jakob Kutscher, Zieglberg, in der Ausführung mit Sachs-Motor. Aufnahme um 1958.

Bis uns der Zufall und die Pandemie auf die Spur brachten. Während Corona wütete, hatten wir endlich ein wenig Zeit übrig und fügten die Maschine wie ein Puzzle zusammen. Aus jeder Ecke unserer Depots holten wir nach und nach die Einzelteile hervor. Eigentlich hätten die, so wie sich das in einem Museum gehört, wenigstens durchnummeriert und fotografiert sein müssen, inventarisiert nennt man das. Nach mehreren Hau-Ruck-Umzügen unserer Museumsbestände über die Jahre war das aber leider auf der Strecke geblieben. Und so brauchte es erst genug Muse und detektivisches Kombinieren während eines Lockdowns, um die geheimnisvolle Maschine wieder zum Leben zu erwecken.

Und wo das auch noch nicht reichte, musste halt ein bisschen Glück und der Zufall auf die Sprünge helfen. Nach dem Zusammenbau verstanden wir nämlich immer noch nicht recht, zu was das rätselhafte, ellenlange Gerät gut sein sollte. Bis ein Vereinsmitglied am Dorfstammtisch davon erzählte. Und unglaublicherweise ein anwesendes Stammtischmitglied sich meldete: das sei doch seine Maschine, die wir da gefunden hätten. Eine Drahtausziehmaschine. Hat er dem Museum vor 35 Jahren überlassen. Sachen gibt´s.

Aus der Patentschrift von Jakob Kutscher, 1957.

Jedenfalls haben wir uns dann vom Vorbesitzer, dem Schmid Georg (der Grua´ von Oberlauterbach), genau beschreiben lassen, wie das Ding funktionierte. Warum es seine Familie damals angeschafft hat. Was es zu beachten galt. Wieso es nicht allzu lange in Betrieb war. Danach war klar, dass so ein Fund geradezu danach schrie, nachträglich filmisch dokumentiert zu werden. Was gar nicht so einfach war. Weil es ja keinen Hopfen mehr gibt, der an den alten, wiederverwendbaren Zinkdrähten nach oben wächst. Solche Drähte verschwanden mit der Einführung der Pflückmaschine.

Also mussten zuerst im Frühjahr ein paar Hopfenreben mit dem alten Draht aufgehängt werden. Praktischerweise gleich direkt vor unserem Museum im hauseigenen Hopfengarten. Im Herbst war es dann soweit. Um das Ganze ein wenig authentischer aussehen zu lassen, haben wir die Reben alle abgeschnitten und raus nach Niederlauterbach in einen leeren Hopfengarten gefahren. Dort fand dann der Filmtermin statt. Nicht hundert Prozent originalgetreu, denn dazu hätten wir zuvor noch alle Hopfendolden abernten müssen. Ja mei. Aber auf alle Fälle kann man nun noch einmal sehen, wie die alte Drahtausziehmaschine ihren Dienst verrichtet.

Unsere Maschine aus der Vogelperspektive, 2022.

Nicht ganz ungefährlich. Die Berufsgenossenschaft hätte heutzutage sicher erhebliche Bedenken wegen der Arbeitssicherheit anzumelden. So etwas hat aber in den 1950ern noch keinen interessiert. Georg Schmid, damals noch ein Bub, erzählte uns, wie bei ihm daheim zuerst die Drähte von Leiharbeitern gegen Entlohnung ausgezogen worden waren. Wie dann sein Vater diese Arbeit übernahm. Und als der dann krankheitsbedingt nicht mehr konnte, die Drahtausziehmaschine auf den Hof kam. So Mitte der 1950er muss das gewesen sein.

Ein Hersteller ließ sich nicht mehr genau herausfinden. Die Maschinenbaufirma Jakob Kutscher aus Zieglberg, nahe Moosburg, warb noch 1958 mit einem sehr ähnlich gebauten Apparat. Kutscher lieferte ihn in zwei Ausführungen: mit Zapfwellenantrieb (wie bei uns) und mit stationärem Sachs-Motor. In der Bauweise recht ähnlich wie unsere Maschine, aber doch ein bisserl anders. Vielleicht ein Nachfolger. Oder die Zieglberger ließen sich damals von unserem Vorgänger „inspirieren“. Wie auch immer. Ein Kaufpreis ist nicht mehr bekannt. Ganz billig dürfte das Gerät nicht gewesen sein. Kutscher meldete 1957 dafür auch Gebrauchsmusterschutz an.

In unserem neuen Schaudepot soll die Drahtausziehmaschine dauerhaft zu sehen sein. Begleitet von den Filmaufnahmen, die wir nachträglich erstellt haben.

Tuberkulose

Von Christoph Pinzl

Wie stark eine Gesellschaft eine Krankheit als Bedrohung empfindet, hängt nicht alleine von statistischen Daten ab. Dies ließ sich im Verlauf der Covid-19-Pandemie sehr gut beobachten. Die Krankheit, die wohl am stärksten auch als soziales Phänomen angesehen werden muss, war und ist die Tuberkulose.

Sie ist eine der tödlichsten Infektionskrankheiten aller Zeiten. Der Erreger kann grundsätzlich alle Organe befallen, die häufigste Form ist jedoch die Lungentuberkulose. Ein Krankheitsverlauf über Jahre ist keine Seltenheit. „Phtisis“, ein „Dahinsiechen“ nannten die alten Griechen das Leiden, ein Begriff, der sich lange in der medizinischen Literatur hielt. Die „Schwindsucht“, auch „Auszehrung“, ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst, jedenfalls lassen sich ihre Spuren sehr weit zurückverfolgen, wobei die recht allgemeinen Bezeichnungen schon darauf hinweisen, dass nicht immer klar hervorgeht, ob in den Quellen immer das gleiche gemeint war. Ebenso alt sind die Methoden zu ihrer Heilung, wenngleich die Ansätze hierzu selten allzu wissenschaftlich daherkamen. Besonders beliebt war beispielsweise die in England als „royal touch“ bekannte gewordene Methode des Handauflegens durch den jeweiligen König bzw. die Königin. Schließlich waren die Herrschaften ja von Gott gesalbt, das sollte dann auf alle Fälle helfen.

Etwas diesseitiger, wenn auch nicht unbedingt erfolgversprechender ging man ab dem 18. Jahrhundert zu Werke. In dieser Zeit wandelte sich der „Weiße Tod“ zu einem ästhetischem Leiden, zum „romantischen Fieber“. Der bleiche Ausdruck der oftmals jungen Opfer entwickelte sich zum Schönheitsideal. Blasse, ätherische Schönheiten mit abwesendem Blick standen Malern Modell, Verkörperungen einer aufs Jenseits gerichteten Moral von Unberührtheit und Zartheit. In den Alpen wandelten sich Bergdörfer wie Davos zu mondänen Luftkurorten, in deren Sanatorien, auch „Hustenburgen“ genannt, die kurzatmige Patientenschaft exklusive Langzeitaufenthalte buchte. In Thomas Manns berühmtem Roman „Der Zauberberg“ meisterhaft verewigt.

Allmählich entwickelte sich die Tuberkulose jedoch zu einem Problem ärmerer Schichten. Beengte Lebensverhältnisse im „gemeinen Volk“ führten dazu, dass um 1880 jeder zweite Tote zwischen 15 und 40 Jahren in Deutschland ein Tuberkulosepatient war. Spätestens jetzt fand die romantische Verklärung ein Ende. Der Kampf gegen die Schwindsucht wurde zu einer der dringlichsten Aufgaben der öffentlichen Wohlfahrt. Hopfenhändler Wilhelm Gerngros, als Nürnberger in einer der Hochburgen der Krankheit zuhause, war maßgeblich an der Errichtung der Lungenheilanstalt Engelthal südlich des damaligen Hopfenzentrums Hersbruck beteiligt und erhielt für seine Verdienste im Tuberkulosekampf 1913 sogar die Goldene Bürgermedaille. Dass sich in seinem Handelsgut, dem Hopfen, ein Schlüssel zur Lösung des Problems verbergen könnte, erschloss sich ihm allerdings nicht. Auch wenn Max Hayduck am Berliner Institut für Gärungsgewerbe schon 1885 die antiseptische Wirkung von Hopfenbitterstoffen erstmals zweifelsfrei nachgewiesen hatte, schlug niemand eine Brücke ins Lager der Schwindsuchtbekämpfer.

„Eine Kochsche Impfung in der Charité zu Berlin in Gegenwart von fremden Aerzten.“ Aus: Die Gartenlaube, 1891, H. 1. S. 14.

Auch nicht als Robert Koch 1882 ein Meilenstein gelang und er endlich den Auslöser der weißen Pest dingfest machen konnte: das Mycobacterium tuberkulosis. 1905 erhielt er dafür den Nobelpreis für Medizin. Weniger Lorbeeren heimste Koch mit dem von ihm zusammengemischten Heilmittel „Tuberkulin“ ein, das sich nach anfänglicher Begeisterung schließlich als völlig unwirksam, ja sogar gesundheitsschädlich herausstellte.

Angeblich soll Hopfen schon im Mittelalter als Heilmittel bei Tuberkuloseerkrankungen einsetzt worden sein. Belege gibt es dafür jedoch keine, jedenfalls keine stichhaltigen. Konkreter wurde die Sache erst nach dem 1. Weltkrieg. Die Geschichte begann mit einem Herrn namens Rudolf Lang, promovierter Jurist und in Thüringen beheimatet. Dieser litt bereits in den 1920er Jahren an einer Lungentuberkulose, galt als geheilt, erlitt aber 1937 einen Rückfall. Plötzlich „eines Tages waren alle Symptome der Erkrankung (…) völlig verschwunden; alles kehrte aber am nächsten Tage wenn auch in verminderter Stärke wieder (…) Eine Ueberprüfung der Speisen und Getränke (…) ergab nur ein Wasserglas warmes Bier als abnormal.“ Hellhörig geworden nahm er Kontakt mit einer nahegelegenen Lungenheilanstalt auf, die ihren Patienten daraufhin auch warmes Bier verordnete und ebenfalls ein allgemein verbessertes Befinden wahrnahm. Nachdem Lang dann auch noch den Fall des tschechischen Bauern Bruj analysierte, der bereits zwei Mal wegen der Schwindsucht Witwer geworden war, von der der Landwirt aber trotz sehr beengter Wohnverhältnisse immer auf wundersame Weise verschont geblieben war, lag der Fall auf der Hand: „Der Schleier des Geheimnisses fiel, als Bruj eines Tages erklärte, daß er früher bis zu 30 Seidel Bier getrunken habe“. Daraufhin braute Lang auf eigene Faust ein Elixier namens „Edwil“, dessen Ingredienzien er zwar geheim hielt, das aber wohl nicht allzu viele Unterschiede zu einem klassischen Vollbier mit knappen 12% Stammwürze aufwies. Edwil, wie es ein späterer Chronist vermerkte, „erzielte, vorsichtig ausgedrückt, überraschende Ergebnisse“ und konnte sich tatsächlich beim Einsatz gegen die Tuberkulose einen gewissen Ruf erarbeiten. Worin er den entscheidenden Wirkstoff vermutete, verriet Lang in einer Denkschrift mit dem bezeichnenden Titel, „Hefen : die Schöpfer bakterizider Wirkstoffe nach Penicillinart gegen verschiedene Krankheitserreger.“ Die Hefe sollte es also gewesen sein.

Warmes Bier als probates Mittel gegen die Tuberkulose rückte nach dem 1. Weltkrieg ins Blickfeld. Quelle: Wikipedia, Urheber: 1971markus

Dieser Überzeugung folgte man allerdings nicht überall. Schon allein deshalb, weil Lang „unbelastet durch jegliche Sachkenntnis“ handelte, wie ein Forscher süffisant anmerkte. So erhielt 1951 ein Student der Medizin namens Hermann Schmid aus Grafing bei München von der deutschen Forschungsanstalt für Tuberkulose „die Aufgabe gestellt, an Hand von statistischem Material einen etwaigen Zusammenhang zwischen Biergenuss und Tuberkuloseanfälligkeit zu finden.“ Mittlerweile war man nämlich auch in der pharmazeutischen Wissenschaft auf die Bierinhaltsstoffe aufmerksam geworden. Allerdings weniger auf die Hefen als nun vielmehr auf den Hopfen.

Die entscheidenden Impulse kamen aus den USA. Angeregt durch die Hop Growers´ Association hatte das US-Landwirtschaftsministerium dem Western Research Laboratory im kalifornischen Albany den Auftrag erteilt, den Hopfen im Tuberkulose-Kontext genauer unter die Lupe zu nehmen. Erste Ergebnisse trafen 1949 ein. Ein Forscherteam deckte einen signifikanten Effekt von Hopfeninhaltsstoffen gegen Mycobacterium tuberkulosis auf und wurde in mehreren Folgestudien bestätigt. In den Experimenten verringerte sich die Bakterienzahl innerhalb kürzester Zeit bis auf ein Viertel der ursprünglichen Menge. Besonders die β-Säure Lupulon tat sich hervor, ihre Wirksamkeit lag um das 10-fache höher als die der α-Säure Humulon. Wobei „Wirksamkeit“ bedeutete, dass Lupulon das Wachstum der Bakterien hemmte, also bakteriostatisch wirkte und weniger antiseptisch, also direkt die Erreger abtötete. Im Zuge dieser Forschungen konnte auch aufgedeckt werden, dass zwischen sogenannten grampositiven Bakterien, zu denen auch Lactobacillus gehörte und gramnegativen Stämmen erhebliche Unterschiede bei der Wirksamkeit der Hopfeninhaltsstoffe bestanden.

Mit diesem Vorwissen nahm Schmid die Fährte auf. Bei seiner Suche konzentrierte er sich auf das Braugewerbe, „da die Personen dieses Standes die sicherste Gewähr für nicht nur regelmäßigen, sondern auch reichlichen Biergenuss boten“. Klang logisch. Konkret fanden die Erhebungen bei 1760 Personen aus mehreren Münchner Brauereien statt. Schmid ermittelte Zahlen von dort üblichen 4-5 Litern Bier pro Person pro Tag. Das löst auch noch Staunen aus, bewies aber, dass man sich im richtigen Forschungsfeld befand. Passend zum Umfang des Bierkonsums zeigten sich bevorzugt Herz-Kreislauferkrankungen unter den Brauereimitarbeitern. Tuberkulose dagegen tauchte nur selten auf, in welchem Stadium auch immer. Bemerkenswert vor allem deshalb, weil zum Vergleich Zahlen aus vielen anderen Gewerben herangezogen wurden – und dort lag durchgehend die TBC-Rate deutlich höher, teilweise um das Sechsfache als im Braugewerbe. Über die US-Forschungen hinausgehend vermutete Schmid nach ersten Experimenten nicht nur Lupulon als Hauptverantwortlichen, sondern auch das erst beim Würzekochen entstehende Isohumulon. Nachfolgende Arbeiten untermauerten Schmids These. Und so äußerte man sich verhalten optimistisch: „Obgleich Lupulon nach dem derzeitigen Stand der Untersuchungen (noch) nicht als Tuberkuloseheilmittel Anwendung finden kann (…) bestehen doch Hoffnungen für eine eventuelle derartige Verwendung.“

Und dann – passierte nichts mehr. Vielleicht beanspruchte nach dem Krieg nun wieder der Braumarkt alle Hopfenkapazitäten, das Wirtschaftswunder machte schließlich Durst. Der wesentlich wahrscheinlichere Grund dürfte gewesen sein, dass mittlerweile genug andere wirksame Arzneimittel gegen TBC auf dem Markt waren. Mittel wie Streptomycin oder Isoniazid und schließlich Ethambutol ab den 1960er Jahren, die man synthetisch herstellen konnte und die vermutlich der Pharmaindustrie auch wesentlich höhere Gewinnmargen bescherten. Beim Hopfen hatte man wohl einfach zu lange gewartet. Auch das bierige Edwil verschwand auf Nimmerwiedersehen in der Versenkung. Die Zeit schien abgelaufen.

Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Lupulindrüsen des Hopfens und den typischen Granulomen der Tuberkulose ist in der Tat vorhanden. Eine Tradition der Tuberkulose-bekämpfung durch Hopfen lässt sich daraus aber noch lange nicht ableiten. Foto: Paul Ehrenreich/Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach

Erst einmal. 2021 litten weltweit 10,6 Millionen Menschen an der Tuberkulose, von denen 1,6 Millionen starben. Damit liegt sie an 2. Stelle der tödlichsten Infektionskrankheiten, nur mehr übertroffen von Covid-19. Hauptverbreitungsgebiete sind Indien, China, Zentralafrika, Russland sowie Südostasien. In Europa gilt sie als besiegt. Im Moment. Denn immer mehr der tödlichen Verläufe rühren von der multiresistenten Variante MDR-TB (Multidrug-resistant TB) her, bei der die bisherigen Heilmittel alleine nicht mehr anschlagen. Auf der Suche nach Alternativen entdeckt man nun auch wieder den Hopfen.

Forscherteams aus China und dem Iran kommen zu ähnlichen Ergebnissen wie ihre amerikanischen und deutschen Kollegen rund 70 Jahre zuvor. Erstmals wird auch das Potential des Hopfeninhaltsstoffes Xanthohumol bei der Tuberkulosebekämpfung näher beleuchtet. Eine Forschergruppe aus Wales untersucht die Wirksamkeit von 50 verschiedenen Hopfensorten gegen Mycobacterium bovis, den Erreger der Rindertuberkulose, die auch auf den Menschen übertragen werden kann. Mehr als das Stadium der in-vitro-Analyse wird bisher jedoch immer noch nicht erreicht.

Es bleibt abzuwarten, ob der Hopfen nun endlich auch seinen Weg als Therapeutikum gegen eine der schlimmsten Infektionskrankheiten finden wird.

Literatur:

- Lang, Rudolf (1949): Hefen, die Schöpfer bakterizider Wirkstoffe nach Penicilinart gegen verschiedene Krankheitserreger. Meiningen

- Lewis, J. C. & Alderton, Gordon & Carson, J. F. & Reynolds, D. M. & Maclay, W. D. (1949): Lupulon and Humulon – Antibiotic Constituents of Hops. From the Western Regional Research Laboratory, Albany, Calif.. In: The Journal of clinical investigation, Jg. 28/1949, H.5, 1. S.918

- Chin, Y. C. & Anderson, H. H. & Alderton, G. & Lewis, J. C. (1949): Antituberculous Activity and Toxicity of Lupulon for the Mouse. In: Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, Jg. 1949, H.70. S.158-162

- Schmid, Hermann (1951): Statistische Untersuchungen über das Vorkommen der Tuberkulose im Braugewerbe und Vitro-Versuche über die tuberkulosestatische Wirkung einiger Hopfenbitterstoffe. München

- Erdmann, Walter F. (1951): Lupulon und Humulon, ihre antbakterielle Wirksamkeit und Anwendung bei tuberkulösen Infektionen. In: Die Pharmazie, Jg. 6/1951. S.450

- Serkani, J. Esmi & Isfahani, B. Nasr & Safaei, H. Gh. & Kasra Kermanshahi, R. & Asghari, Gh. (2012): Evaluation of the effect of Humulus lupulus alcoholic extract on rifampin-sensitive and resistant isolates of Mycobacterium tuberculosis. In: Research in Pharmaceutical Sciences, Jg. 2012, H.November, 7(4). S.235-242. Behnam Rafiee & Davoud Sadeghi & Sepideh Ghani & Nader Mosavari & Shojaat Dashtipour & Seyed Amir Hosseini (2017): Antibacterial Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Humulus Lupulus on Mycobacterium tuberculosis. In: Qom University of Medical Sciences journal, Jg. 2017, H.11 (8). S.22-28

- Hai Lou & Fen Zhang & Liqin Lu & Yingying Ding & Xiaohui Hao (2020): Xanthohumol from Humulus lupulus L. potentiates the killing of Mycobacterium tuberculosis and mitigates liver toxicity by the combination of isoniazid in mouse tuberculosis models. In: RSC Advances, Jg. 2020, H.10. S.13223-13231

- Blaxland, James & Thomas, Richard & Baillie, Leslie (2022): The Antibacterial Effect of Humulus lupulus (Hops) against Mycobacterium bovis BCG. A Promising Alternative in the Fight against Bovine Tuberculosis?. In: Beverages, Jg. 2022, H.8, 4

Die Philosophie des reinen Drahtes

Von Christoph Pinzl

Johann Andreas Schmeller, Hallertauer Sprach-Säulenheiliger, erklärte uns im 3. Theil seines „Bayerischen Wörterbuches“ von 1836:

„Der Strackel = Knüttel, Stock, Prügel zum Stoßen, Schlagen (…) sträckeln = schlagen, stoßen, übermäßig antreiben, abmatten.“

Wer früher in den nassen, kalten Herbsttagen zum Strackelziehen in den Hopfengarten loszog, hatte nicht die Absicht, jemanden zu verprügeln. Der Geschlagene, „Abgemattete“ war er selber. Nur wenig bringt den Geist früherer Hopfenarbeit prägnanter auf den Punkt als das Ausziehen der Drähte aus den geernteten Hopfenreben. Denn um die ging es eigentlich, um die Drähte, für den Strackel, die alte Rebe, interessierte sich niemand.

Nach Einführung der Drahtgerüste ab Ende des 19. Jahrhunderts musste man dem Hopfen Jahr für Jahr neue Kletterhilfen installieren. Nachdem sich Schnüre auf Dauer nicht bewährt hatten, weil zu kompliziert zu befestigen und zu wenig stabil, ging man allmählich zum Draht über. Schwerer, verzinkter Draht, oben mit einem speziellen Haken versehen, mit dem sich dieser „Aufleitdraht“ oben am Hopfengerüst befestigen ließ. Und teuer war er dieser Draht, eine nicht unerhebliche Position in der Kostenbilanz für einen Hopfenbauern. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, den Draht am Ende wegzuwerfen. Recycling war keine moralische Pflicht, sondern eine ökonomische Notwendigkeit.

Nur wer schon einmal gesehen hat, wie hartnäckig sich eine Hopfenrebe nach monatelanger Kletterei um einen Draht herumgewickelt hat, kann sich ein wenig vorstellen, was es bedeutete, den Draht wieder aus dieser Rebe rausziehen zu müssen. Anders hätte das Ganze aber auch keine Logik gehabt. Eine Rebe die leicht vom Draht rutscht, hätte ja nie die Spitze eines Hopfengartens erreicht. Also war Muskelkraft gefragt. Und Geduld.

Eine der wenigen erhaltenen Aufnahmen zum Drahtausziehen, leider etwas unscharf.

Das passende Gerät hierzu war der Strackelzieher. Eine einfache Eisenkralle mit Griff. Wer den ersten erfunden hat, weiß niemand mehr. In keinem Eisenwarenkatalog dieser Welt hat er jemals Erwähnung gefunden, kein Aufsatz zur Hopfenarbeit hat ihn je beschrieben, kein Agrar-Lehrbuch ihm ein Denkmal gesetzt. Und trotzdem gehörte der Strackelzieher in jedem Hopfenbaubetrieb zur Grundausstattung. Der ein oder andere Hopfenbauer hat seine Ausführung etwas modifiziert. Aber letzten Endes hielten sich die Anpassungen in Grenzen, die Grundform verändert sich kaum.

Was verwundert, denn die Arbeit des Strackelziehens forderte Erleichterungen geradezu heraus. Wenn man alte Hopfenbauern dazu aufforderte, in der Rückschau eine Art Rangliste der einstmals nervigsten Hopfenarbeiten aufzustellen, dann landete das Strackelziehen zuverlässig ganz oben. Das Geziehe, Gerupfe war ja nicht nur überaus anstrengend. Es war eine regelrechte Dreckarbeit. Weil etwas angetrocknete Reben ein wenig leichter rutschten als die frischen und weil das Ganze kein Termingeschäft war, fiel das Entstrackeln in die nassen, kalten Herbstmonate, wenn die anderen Arbeiten schon abgeschlossen waren. Und wenn dann die Rebe endlich herunten war, galt es spezielle Techniken zu entwickeln, damit sich die vielen mittlerweile mehrfach verbogenen Drähte nicht heillos ineinander verwickelten. Man wollte sie ja wiederverwenden. Als besondere Dreingabe zum Aufregen empfahl sich der Drahthaken am oberen Ende, dessen ureigenstes Wesen es ja gerade war, sich an irgendwelchen Drähten festzuhakeln und während der Drahtarbeit somit auch intensiv an den Nerven der Hopfenbauern herumzuzerren. Als es im Depot des Deutschen Hopfenmuseums einst galt, mehrere übereinandergeworfene Drahtrollen samt Haken wieder auseinander zu dröseln, war glücklicherweise niemand anwesend, der die unzähligen zum Himmel gesandten Flüche mitbekommen hätte.

Eine Rolle mit Aufleitdraht und Drahthaken.

Nichts repräsentiert die Ökonomie des bäuerlichen Hopfenbaus früherer Zeiten besser als dieser Arbeitsgang. All das Geschimpfe und Gewerkel spielten keine Rolle. Dahinter verbarg sich nicht nur Sparsamkeit. Der heutzutage so huldvoll beschworene Geist der Nachhaltigkeit steckte in jedem ausgezogenen Draht, in jeder gewickelten Drahtrolle, in jedem Drahtbündel, das man im Frühjahr wieder abrollte und von neuem im Hopfengarten montierte. Der Hopfenbau dieser Zeit zeichnete sich ja gerade dadurch aus, dass er zwar einerseits in die anonymen Märkte internationaler Warengeschäfte und ihrer Kapitalflüsse verflochten war, aber andererseits fest im konservativen Geist des bäuerlichen Wirtschaftens ablief. Wer Strackel zog, war dem Mittelalter näher als der modernen Marktwirtschaft.

Nicht wenige Bauern dachten sich Speziallösungen aus. Pferdekraft kam zum Einsatz, spezielle Montagen an den Gerüstsäulen, Mehrfachauszüge. Findige Schlosser bauten Apparate mit umlaufenden Messer und Handkurbeln. In den 1950ern tauchten sogar motorbetriebene Strackelziehermaschinen auf, zum Antrieb an der Schlepper-Zapfwelle. Im Hopfenmuseum hat sich ein letztes Exemplar erhalten. Viel Verbreitung fanden diese Geräte aber nicht. Zu teuer, zu unzuverlässig, zu aufwändig, zu neumodisch. Die meisten Bauern blieben beim Hand-Strackelziehen.

Bis die Pflückmaschine kam. Dann war sofort Schluss. Denn in der neuen Erntetechnik hatte ein verzinkter Draht mit Haken keinen Platz mehr. Der ramponierte die sensiblen Pflückfinger der teuren Pflückmaschine und einmal versehentlich um die Pflücktrommel gewickelt, konnte er die Erntearbeit für Stunden blockieren. In der Hektik der Erntearbeit nicht mehr tragbar.

„Famos“ hieß dieses Gerät zum Drahtausziehen der Metallwarenfabrik Reichertshofen, am Rand der Hallertau. Ob es auch famos funktionierte, ist nicht bekannt.

Und so war plötzlich Schluss mit nachhaltig, Schluss mit Mehrfachnutzung und bäuerlicher Sparsamkeit. An Stelle des verzinkten trat der dünnere Schwarzdraht, an Stelle des Strackelziehers der Rebenhäcksler. Der hackte alles kurz und klein, egal ob Rebe oder Draht und anschließend landete das Ganze nun im Erdreich des Hopfengartens. Oder auf der Landstraße, zur besonderen Freude von Auto- und Motorradfahrern. „Hopfenspikes“ und ihr Talent zum Reifentöten sind bis heute ein bewährter Aufreger in der herbstlichen Tagespresse der Hopfenregionen.

Warum dann nicht wieder zurück zum Drahtausziehen? Auf so eine Idee käme heute nicht einmal ein Hobby-Bio-Hopfenbauer. Selbst wenn sich irgendwo jemand fände, der sich so einer Arbeit annähme und sei es mit noch so viel maschineller Unterstützung: wer soll das bezahlen? Wer will es überhaupt bezahlen? Kein Hopfenbauer, kein Hopfenhändler, kein Brauer, kein Biertrinker. Ökologie ist halt vor allem auch eine Funktion von Wirtschaftlichkeit.

Zu zweit arbeitete es sich etwas leichter.

Eventuell wäre das Strackelziehen ja mal eine pfiffige Idee für ein Touristikevent in den Spätsommermonaten. Wer am meisten schafft, erhält einen Pokal und steht anschließend in der Zeitung und den sozialen Medien. In der Art. Dazu bräuchte es zwar noch etwas mehr Tourismus in den Hopfenregionen, aber der ließe sich ja vielleicht dadurch steigern. Vermutlich fände aber auch heute als sportive Freizeitaction das Strackelziehen wenig Freunde. Das Märchen von der guten alten Zeit war in den Hopfengebieten noch nie besonders populär. Insofern ist das alles eigentlich sehr authentisch. Und damit wieder voll im Trend.

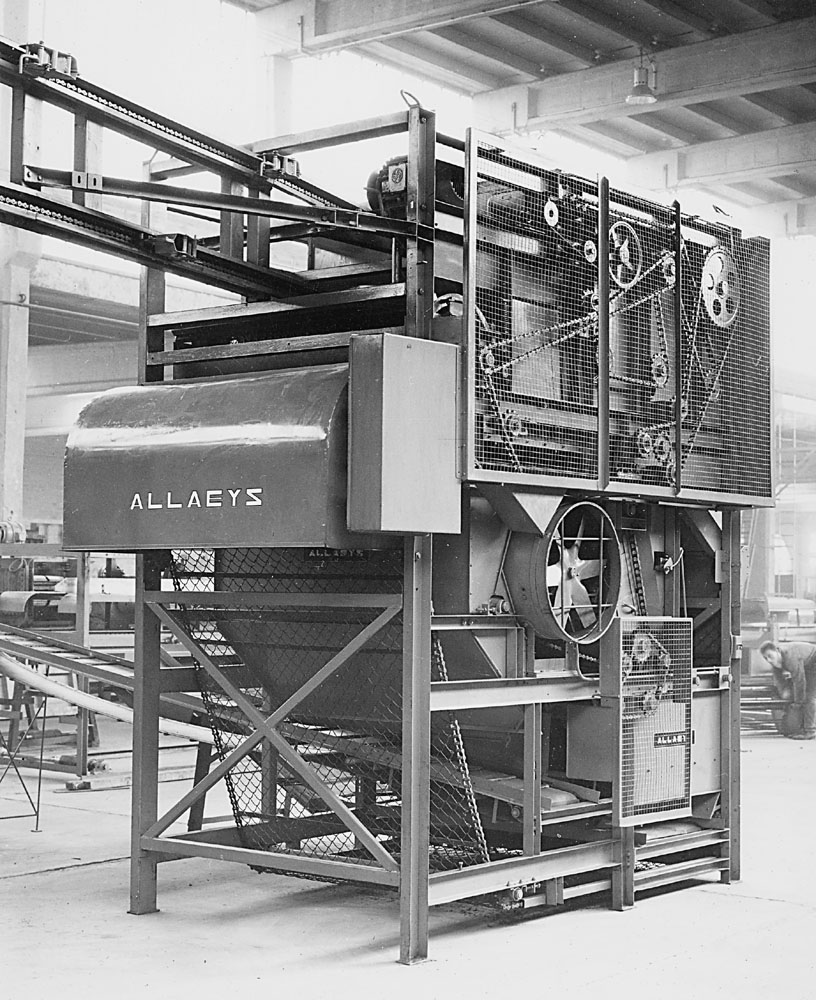

Europa und der Fortschritt

Von Christoph Pinzl

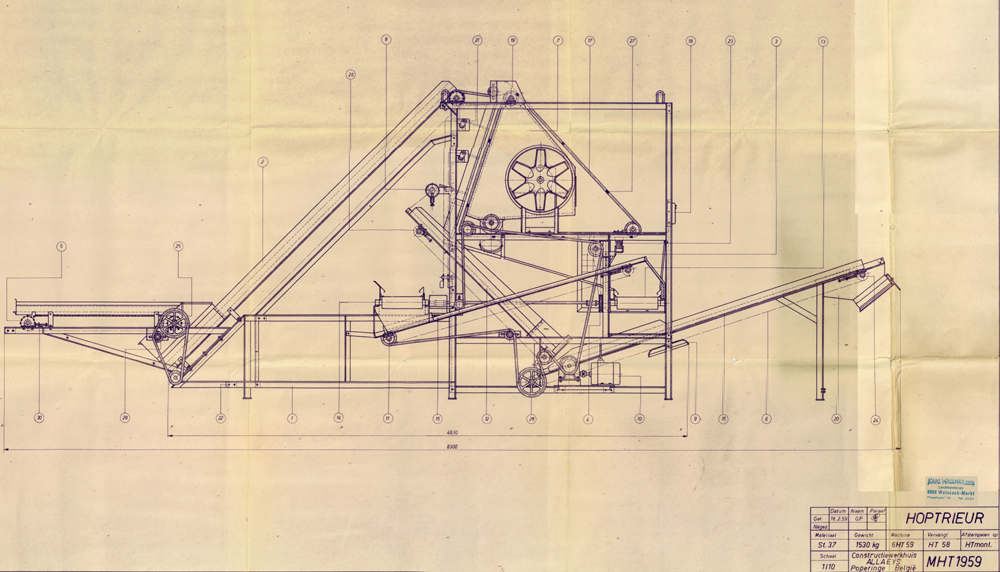

Nicht einmal 30 Jahre alt waren die Brüder Pierre und André Allaeys-Dupont als sie Anfang der 1950er Jahre von ihrem Vater die Maschinenbaufirma „Allaeys Constructie Werkhuis“ übernahmen. Im flandrischen Poperinge, nicht weit von der französischen Grenze entfernt, hatte Hector Allaeys schon vor dem Krieg Hopfenspritzgeräte und Hopfentrockenanlagen gebaut. Anders als diese fanden die Hopfenpflückmaschinen aus dem Hause Allaeys ab 1957 auch ihren Weg nach Deutschland. Der Landmaschinenhändler Jakob Deml aus Attenkirchen in der Hallertau hatte von den belgischen Konstrukteuren gehört, reiste nach Poperinge und sicherte sich die erste Maschine mit dem Namen „Standard“ für den Betrieb in Deutschland. Sie sollte bei Josef Maier-Krafft in Au i.d. Hallertau ihren Dienst verrichten, der nicht nur Hopfenbauer war, sondern auch Schriftsteller und insofern ein Mann für ungewöhnliche Ansätze. Ähnlich kreativ warb Jakob Deml um weitere Kundschaft für die nicht ganz billige Maschine. Auch er hatte nämlich einen Zweitberuf: Hopfenhändler. Interessierten Pflanzern bot er die „Standard“ in Gegenleistung zu Hopfenlieferverträgen. Das Hopfen-Goldrausch-Jahr 1957 mit Phantasie-Höchstpreisen von bis zu 2000 Mark pro Zentner Hopfen stand als Argumentationshilfe zur Seite.

Allaeys-Standard-Maschinen treffen 1960 per Eisenbahn in Wolnzach ein.

Im Unterschied zu den englischen Bruff- und Rotobank-Maschinen kamen Allaeys-Modelle komplett per Eisenbahn aus Belgien angefahren, wenn auch in Einzelteile zerlegt. Das nötige Know-How war mit an Bord. Allaeys schickte nämlich seine hauseigenen Monteure gleich mit. Diese übernahmen vor Ort zusammen mit den Helfern der deutschen Vertragshändler Aufbau und Wartung, allen voran Generalvertreter Karl Wallner aus Wolnzach. Die Männer hatten in den Anfangsjahren Enormes zu leisten. Ein Hopfenbauer, der sich zähneknirschend für teures Geld eine solche Maschine angeschafft hatte, forderte namlich, dass sie nun pünktlich zur Ernte auch zuverlässig lief. Wenn nicht, musste Abhilfe her und zwar sofort. Andererseits standen den Allaeys-Brüdern nur die wenigen Erntewochen im Jahr zum Ausprobieren zur Verfügung. Dementsprechend klappte anfangs ganz und gar nicht alles nach Plan. Nachtschichten für die Monteure waren der Normalzustand. Bei Tagesanbruch sollten die Maschinen schließlich wieder brav ihren Dienst verrichteten. In Wolnzach entwickelte sich aus dem deutsch-belgischen Kontakt eine intensive Partnerschaft mit der Stadt Poperinge, die bis heute Bestand hat. Pflückmaschinen ernteten also auch ungeahnte Früchte.

Konstruktionsplan der Reinigung für den Typ Standard

Wie alle Modelle der Anfangsjahre kämpfte auch die „Standard“ damit, dass sie mit ihren Dimensionen eigentlich gerade kein Standard war. Mit ihrem Preis von rund 30.000 Mark, ihren rund 15 Meter Länge samt Reiniger und einem Personalbedarf von 20 Mann oder Frau fiel sie zwar etwas kleiner aus als die riesigen Bruff-Maschinen aus England. Letztlich hatte man sie aber am Markt der vielen kleinen und mittleren bayerischen vorbeientwickelt.

Kein Wunder, dass sich das Allaeys-Nachfolgemodell „Junior“, das 1960 auf den deutschen Markt kam, sofort hervorragend verkaufte. Zum ersten Mal waren hier Pflücker und Reiniger in einer einzigen Einheit integriert – die erste Kompaktmaschine, die sich am Markt durchsetzte.

Im Herbst 1960 präsentierten die Poperinger dann den endgültigen Quantensprung in Sachen Pflückmaschine. Das Modell „Europa“ gab schon im Namen die Richtung vor. In der belgischen und zugleich europäischen Hauptstadt Brüssel hatte man 1958 mit dem Atomium ein Wahrzeichen für ein Zeitalter gebaut, das sich ganz der Modernisierung, der Rationalität und der Technik verschrieben hatte. Selbstbewusst hatte die Firma Allaeys schon damals mit einem „Standard“-Kleinmodell bei der Weltausstellung in Brüssel teilgenommen. Dieses Modell kann noch heute im Poperinger Hopfenmuseum bestaunt werden. Mit der „Europa“ sollte nun endlich auch bei den Pflückmaschinen Schluss sein mit den alten Zöpfen.

Eine Europa 1963 in der Allaeys-Konstruktionshalle in Poperinge

Ihre wesentlichen Neuerungen waren vor allem der lange Rebenauszugsarm mit automatischem Rebenauswurf und der markante schräge Rebendurchzug. Das und eine Vielzahl weiterer Verbesserungen halfen, bei den Pflückmaschinen endlich das umzusetzen, um was es eigentlich ging: das Personal zu reduzieren. Standen bei einer Bruff noch locker bis zu 50 Helfer/innen um die Maschine, waren nun gerade einmal fünf Personen nötig, um die Maschine zu bedienen, mehr nicht. Als sich herausstellte, dass die „Europa“ die vom Werk angegebenen Leistungen mit bis zu 400 Reben pro Stunde sogar noch überbot, drosselte man bei den ersten Vorführungen kurzerhand die Geschwindigkeit der Maschine, um die anvisierte mittelbäuerlichen Kundschaft nicht zu verschrecken. Das nachfolgende Modell mit dem erneut sprechenden Namen „Compact“ entwickelte sich dann zum Allaeys-Erfolgsmodell schlechthin (mehr hierzu). Generalvertreter Karl Wallner erzählte rückblickend, dass er sich damals kaum auf das Wolnzacher Volksfest traute, um nicht von kaufwilligen Hopfenbauern bestürmt zu werden.

Doch die Poperinger verließ allmählich das Glück. Mit der Firma Wolf im Hallertauer Städtchen Geisenfeld stand ihnen mittlerweile ein Konkurrent gegenüber, dem man auf Dauer nicht gewachsen war. Nach Abflauen des Pflückmaschinengeschäftes stiegen die Brüder Allaeys deshalb in den 1980er Jahren auf den Bau von Autowaschanlagen um. Aber auch hier war trotz guter Technik kein dauerhafter Erfolg beschert. Anfang der 1990er Jahre war es vorbei mit dem traditionsreichen Unternehmen.

Das Pflückmaschinen-Modell im Poperinger Hopfenmuseum

Bei einem letzten Besuch 2002 in Poperinge – sein Bruder André war zu dieser Zeit bereits verstorben – empfingen uns Pierre Allaeys und seine Familie mit großer Herzlichkeit. Als Reminiszenz an alte Zeiten leuchtete noch immer die Metall-Haustür des modern gebauten 1960er-Jahre-Wohnhauses im klassischen Allaeys-Orange. Was sich noch erhalten hatte an Material aus der Zeit der Pflückmaschinen durften wir mitnehmen. Darunter einige der Pläne, die Pierre einst von seinen Maschinen mit der Hand gezeichnet hatte, ganz der Ingenieur alter Schule. Manche dieser Pläne waren über 3 Meter lang. Man kann sie heute im Deutschen Hopfenmuseum in einer Vitrine bewundern. Demnächst wird auch eine der letzten Allaeys-Maschinen, die es noch gibt, im neugebauten Schaudepot zu bestaunen sein. Funktionstüchtig versteht sich.

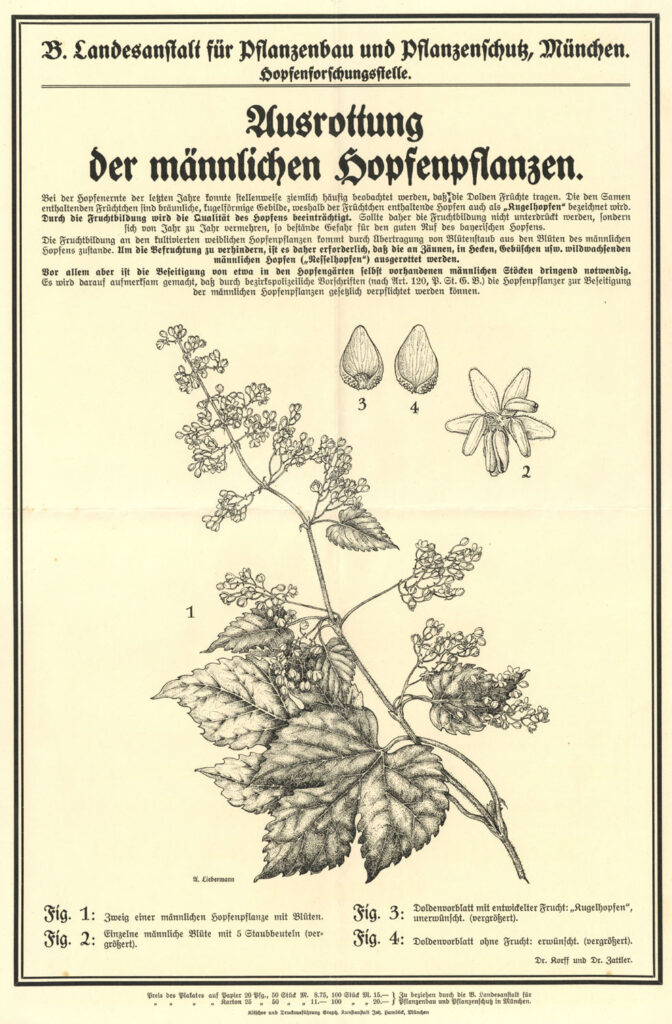

Nonnenkloster und tauber Hopfen

von Christoph Pinzl

Ein unter Hopfenkundigen gerne gebrauchter Vergleich soll dem ehemaligen Weihenstephaner Professor Lintner entfahren sein: „Eine Hopfenplantage muss sein wie ein Nonnenkloster, da darf kein Mann hinein“. Wenn der Mensch Pflanzen kultiviert, versucht er nicht nur mittels Maschinen und Chemie das Wachstum in eine genehme Form zu bringen. Er mischt sich sogar in das Geschlechtsleben der Pflanzen ein. Nur weiblicher Hopfen liefert das, wofür man den ganzen Aufwand des Hopfenanbaus überhaupt treibt: Das Lupulin, wertvoller Rohstoff für die Brauwirtschaft. Männlicher Hopfen ist im Hopfenanbau nicht nur überflüssig. Man sieht in ihm sogar einen Schädling, den es zu bekämpfen gilt wie Blattlaus und Rote Spinne. Seit 1956 ist die noch immer gültige „Verordnung über die Bekämpfung wilden Hopfens“ in Kraft. Sie schreibt vor, dass jeder wildwachsende Hopfen in Gemeinden mit Hopfenanbau uneingeschränkt zu roden sei.

Wer über Hopfenanbau redet, meint also nur weiblichen Hopfen. Jedenfalls heutzutage und in Deutschland. Das war aber nicht immer so.

Botanische Anfänge

In den dickleibigen Kräuterbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts, zu ihrer Zeit hochgelehrte Nachschlagewerke zu allen Fragen der Botanik und der Medizin, wurden die Geschlechter recht gerne vertauscht. Dolden trägt hier der männliche Hopfen, der weibliche die Rispen. Der sächsische Schulrektor und „Hopfenfachmann“, Johann Anton Fritsch, hatte hierzu eine nette, aber auch ziemlich verdrehte Erklärung parat. In den Kräuterbüchern waren die Bezeichnungen „foem.“ und „mas.“ für weiblich und männlich verwechselt worden. Männlicher Hopfen ist der ohne Ertrag, der „taube“ Hopfen, was auf lateinisch „foemina“ heißt, ergo ist er der „Lupulus foem“. Warum allerdings der weibliche dann ausgerechnet „mas.“ heißen sollte, blieb Lehrer Fritsch in seiner Erklärung schuldig.

Der männliche Hopfen ist der taube und deshalb „foemina“. Klar.

Andere wie der Altdorfer Gelehrte Johann Ehinger in seiner lateinischen Doktorarbeit „De Lupulo“ von 1718 ließen den Unterschied gleich ganz weg. Männlichen und weiblichen Hopfen, das gäbe es gar nicht. Oder besser gesagt: Jede Pflanze habe beide Geschlechter in sich und es hänge von verschiedenen Faktoren ab, welches zum Vorschein komme. Der Hopfen schien sich quasi selber zu befruchten.

Geschlechts-Durcheinander hin und her, klar war auf alle Fälle immer, dass man nur den Hopfen anbauen wollte, der die lupulinhaltigen Dolden trug. Das andere Geschlecht interessierte nicht.

Pro und contra

Das änderte sich Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Methoden wurden wissenschaftlicher, die Mittel differenzierter. Der Hopfenanbau legte überall in Deutschland zu, die bezahlten Preise ebenso. Männlein und Weiblein konnte allmählich jeder auseinanderhalten. Soweit bestand Einigkeit. Nun begannen aber Auseinandersetzungen darüber, wie mit dem männlichen Hopfen sach- und fachgerecht umzugehen sei. Einigen wie dem Bierbrauer Leopold Limmer in Staffelstein war das erstmal egal. Um Dolden zu erhalten, war kein männlicher Hopfen nötig. Ob man ihn nun im Hopfengarten duldete oder nicht, sollte jeder Hopfenpflanzer selbst entscheiden.

Es gab aber auch kritischere Stimmen. Franz Olbricht, böhmischer Hopfenbauer und Buchautor, erkannte bereits 1835, dass das Lupulin in befruchteten Dolden gröber war als das in unbefruchteten. Außerdem bemerkten kundige Hopfenpflanzer, dass zu viel Männlichkeit im Hopfengarten dem Doldenhopfen zu wenig Platz zur Entwicklung ließ und unnötig Nährstoffe und Licht verschwendete.

Ein Mann und seine Verhüterlis: damit im Versuchshopfengarten kein Unglück passiert, werden die männlichen Hopfenrispen eingepackt (Aufnahme um 1950).

Doch plötzlich drehte sich die Stimmung. Es war nicht zu übersehen, dass befruchtete Dolden eindeutig mehr Ertrag einbrachten als die unbefruchteten. Und zwar nicht nur, weil die Samenkörner in den Dolden das Gewicht erhöhten. Befruchtete Dolden wurden wesentlich größer, der Stock trug mehr und üppiger. Mancherorts glaubte man, dass eine Befruchtung sich sogar besonders günstig aufs Lupulin auswirkte. Ausgewanderte deutsche Hopfenpflanzer in Australien kamen auf diese Weise auf die Idee, ihren am „Lupulinmangel“ leidenden Hopfen durch den Import von männlichen Pflanzen „qualitativ“ zu steigern. Man empfahl, auf eine gewisse Anzahl weiblicher Stöcke einen männlichen Stock gezielt in den Hopfengarten zu setzen, möglichst noch in Windrichtung, damit auch ja alle Dolden befruchtet würden.

Als leuchtendes Vorbild galt wie so oft in landwirtschaftlichen Fragen dieser Zeit die britische Insel. Deren Hopfenbauern pflegten diese Technik seit langem und sie sollte sich dort bis in die 1980er Jahre halten. Noch heute findet man in englischen Hopfengärten – soweit es sie noch gibt - einzelne männliche Pflanzen. Der Hopfen brachte dadurch nicht nur höheren Ertrag, er erwies sich auch als stabiler gegenüber Schädlingsbefall. Qualitätseinbußen beim Brauwert schienen englischen Brauern nichts auszumachen. Ernest Stanley Salmon und Artur Amos, zwei der bedeutendsten Köpfe der britischen Hopfenforschung, versuchten 1908 sogar wissenschaftlich exakt zu beweisen, dass die englischen Hopfensorten eine Befruchtung unbedingt benötigten, sonst wüchsen deren Dolden nicht voll aus.

Kampfansage

Was eigentlich als wissenschaftlicher Diskurs angelegt war, wandelte sich mehr und mehr zur wirtschaftspolitischen Frage. Die Briten sandten mit ihren pro-männlichen Argumenten nämlich auch deutliche Signale an die festländische Hopfenwirtschaft. Schließlich wollte man sich seine traditionelle Anbaukultur nicht so ohne weiteres schlechtreden lassen. Denn in Deutschland war seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Kampagne in Gang, die dem männlichen Hopfen radikal zu Leibe rückte. Schon 1870 hatte Garteninspektor Hannemann im schlesischen Proskau bemerkt, dass Hopfen mit Samenkörnern dem Bier einen „widerlich bitteren Geschmack“ verleihe. Zudem weigerte sich die Brauer- und Händlerkundschaft zunehmend, das überflüssige höhere Gewicht des Samenhopfens zu bezahlen.

Unter den Verantwortlichen des deutschen Hopfenbaus war man sich einig – nun müsse gehandelt werden. Aus gutem Grund. Die Goldgräberstimmung der Mitte des 19. Jahrhunderts war dahin, der deutsche Hopfenbau steckte tief in der Krise. Wenn man der Brauereikundschaft noch einigermaßen brauchbare Preise abringen wollte, dann nur durch allerbeste Qualität. Und man beschloss, dass befruchteter Hopfen dieses Gütesiegel nicht trug.

Der belgische Minister für Landwirtschaft ging mit gutem Beispiel voran. Schon 1887 erließ er ein Gesetz, wonach kein männlicher Hopfen mehr in den Hopfengärten gepflanzt werden dürfe. Die Deutschen folgten nach. In der „Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei“ in Berlin erbrachte Dr. Theodor Remy die eindeutigen Beweise, dass befruchteter Hopfen von schlechterer Qualität sei als der jungfräulich gebliebene. Alle angeblichen Vorteile wurden widerlegt. Samenhopfen hatte nicht nur schlechtere Bitterwerte, auch die Spindelanteile in der Dolde lagen deutlich höher, die Farbe war bleicher, die Erscheinung flatteriger. Vor allem räumte Remy ein für alle Mal mit der Meinung auf, dass befruchteter Hopfen mehr Ertrag bringe. In Gewicht und Größe ja, in Relation zum Lupulingehalt aber keineswegs.

Ein Schädling wie die Blattlaus, da gibt es kein Pardon: Ausrottung!

Auf Remys Untersuchungen wurde direkt reagiert. Der Hallertauer Bezirk Pfaffenhofen a. Ilm ging voran und erließ bereits 1901 eine „Distriktspolizeiliche Vorschrift zur Vernichtung des wilden Hopfens“. Gemeint war damit eigentlich „Vernichtung des männlichen Hopfens.“ Andere Anbaugebiete zogen in den folgenden Jahren nach. Das Regelwerk wurde mehrmals erneuert, bis es schließlich in die bereits erwähnte Verordnung von 1956 einmündete. Ob die Hopfenbauern dieser Aufforderung in aller Sorgfalt Folge leisteten, darf bezweifelt werden. Die Schärfe, mit der bei Zuwiderhandlungen Strafen angedroht wurden, lässt jedenfalls so etwas vermuten.

Fazit

Heute zweifelt kein (deutscher) Hopfenbauer mehr am Sinn dieser Maßnahmen. Hopfen gilt als Pflanze, „welche mit Rücksicht auf die vom Menschen eingeführte Verwendung ihr eigener Feind ist“. Wenn’s nach dem Menschen geht. In Hopfenanbaugebieten sollte es männlichen wie wilden Hopfen heute eigentlich nur mehr in Forschungsinstituten wie in Hüll nahe Wolnzach geben. Da nutzt man ihn zum Beispiel zur Züchtung neuer Sorten. Tatsächlich lässt sich der Hopfen von allen Vorschriften und aller Sorgfalt aber recht wenig beeindrucken. An nahen Auen- und Flusslandschaften beispielsweise an der Donau oder auch im Gebüsch an Waldrändern findet man ihn weiterhin. Und vor allem dort, wo Hopfen vor Jahrhunderten mal heimisch war, braucht man nicht lange nach ausgewilderten Kulturhopfenpflanzen zu suchen. Wer sie findet, kann sich gerne an die Hüller Hopfenforscher/innen wenden.

Schilderbürgerstreiche

von Christoph Pinzl

Jeder kennt sie, die rechteckigen Autobahnschilder, in sattem, erdigem Braun und weißer Schrift gehalten. „Touristische Unterrichtungstafeln“ heißen sie offiziell. Mit wechselhafter grafischer Kunstfertigkeit weisen sie uns auf die landschaftlichen Leckerbissen der Regionen hin, durch die wir gerade durchbrettern. Man/frau nimmt sie wahr, aber ob das Ganze wirklich was bringt?

Als unser Hopfenmuseum vor 17 Jahren öffnete, waren wir der festen Überzeugung: selbstverständlich bringt´s so eine touristische Unterrichtungstafel. Schließlich rauschen auf der A 9, einer der meistbefahrenen Autobahnen Europas, jährlich Millionen von Fahrzeugen von Nord nach Süd und umgekehrt. Wenn sich nur ein winziger Teil der Fahrzeuginsassen zu einem kleinen touristischen Schlenker nach Wolnzach überreden ließe, sollte dies die Besucherzahlen rapide nach oben heben.

Und bewarben uns um eine Schilderaufstellung kurz vor dem Dreieck Holledau, gleich nach dem Schild zum „Hopfenland Hallertau“. Naiv wie wir waren.

Denn: Auf der A 9 ganz sicher nicht. Wolnzach hat dort ja gar keine Ausfahrt. Die braucht es aber, sonst kein brauner Wegweiser. Ein Autobahndreieck gilt nicht als Ausfahrt, auch wenn, wie in unserem Fall, dick „Wolnzach“ auf den in diesem Fall blauen Schildern steht. Gilt nicht. Und überhaupt gibt es vor Autobahndreiecken ganz grundsätzlich keine braunen Schilder. So etwas mindert die Aufmerksamkeit des Fahrzeugführers, die an solchen Stellen ganz besonders wichtig ist, noch viel wichtiger als eh schon auf der Autobahn. Pech gehabt.

Fußballstadien können auch einen sinnvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben leisten (Originalfoto: Wikipedia – 2015 Michael 2015 – Bearbeitung: Deutsches Hopfenmuseum).

Kein Schilderwald

Nun sind die braunen Schilder tatsächlich schon ein Kompromiss. Eigentlich wollen Autobahnverantwortliche ihre grauen Fahrbänder höchstens von Straßenbegleitgrün, aber keinesfalls von Hinweistafeln welcher Couleur auch immer begleiten lassen. Ob dabei mehr der ungetrübte Genuss weiter Fluren oder eher die unerwünschte Beeinträchtigung der Fahrerkonzentration im Fokus steht, sei dahingestellt. Eine gewisse Dankbarkeit lässt sich nicht leugnen, dass nicht jeder mehr oder weniger global denkende Burgerbrater seine farbenfrohen Botschaften alle paar Kilometer ins Blickfeld rücken darf.

Aber im Hopfenmuseum gibt es keine Burger. Wir haben ehrliche agrarkulturelle Botschaften zu vermitteln, die jeden betreffen, der sich abends gerne eine Halbe gönnt. Egal, wo er oder sie in der Welt zuhause ist. Und irgendwann mal auf dieser Autobahn fährt.

Da half es wenig, dass als Trostpflasterl das Schild auf der A 93 schnell genehmigt und auch aufgestellt war. Die A 93, die ja wirklich eine Wolnzach-Ausfahrt hat. Aber auf dieser A 93 fährt ja nicht die ganze Welt, höchstens die östliche. Eindeutig zu wenig für unseren gesamteuropäischen Ehrgeiz. Der Frust war groß.

Doch wie es der Zufall will, ergab es sich zu dieser Zeit, dass das „Jetzt red i“-Team des Bayerischen Rundfunks sich anschickte, auch einmal das Hopfenland aufzusuchen, und zwar gleich mittenrein, in die Metropole, nach Wolnzach. Wer es nicht kennt: „Jetzt red i“ ist ein spezielles Format des Mitmachfernsehens. Der Bürger und die Bürgerin dürfen live während der Sendung kommunizieren und sich mit seinen/ihren mal mehr mal weniger eigenwilligen Anliegen an die (Fernseh-)Öffentlichkeit wenden. Auch wenn erstaunlich viel in dieser Sendung dem Zufall überlassen wird, läuft trotzdem nicht alles ganz so spontan ab. Üblicherweise sucht sich das Team vorab eine Handvoll interessanter Akteure vor Ort zusammen. Und als das Angebot an den Museumsleiter herangetragen wurde, gab es kein langes Zögern, mit dem Autobahnschild-Memorandum im Fernsehen aufzutreten.

Der jugendliche Autor vor seinem Schilderwerk (Foto und Montage: Paul Ehrenreich).

Um das Ganze etwas launiger zu gestalten (schließlich ging es bei der Sache ja irgendwie auch um Bier), wurden vorab zwei halbernst gemeinte Schilder gebastelt und in der Live-Sendung hochgehalten, in der Hoffnung, das geneigte Auditorium umso leichter gewinnen zu können. Ob es nun wirklich die kunstvollen Tintenstrahldrucke waren oder doch eher die Tatsache, dass das Schilder-Anliegen unter all den anderen an diesem Abend das am leichtesten zu verwirklichende war (irgendwas Positives muss ja rauskommen) – schon eine Woche nach Sendeschluss jedenfalls flatterte die frohe Botschaft ins Büro, dass man sich ministeriell beraten habe und dem Schild auf der A 9 nun doch nichts mehr im Wege stehe.

Folgeschilder

Allerdings nicht wie angedacht vor dem Autobahndreieck. Was einmal Eingang in ein deutsches Regelwerk (vermutlich das Bundesfernstraßengesetz) gefunden hat, kann auch ein noch so gelungener Fernseh-Auftritt nicht ins Wanken bringen. Soweit kommt´s noch. Nein, die braunen Hinweisgeber sollten VOR der jeweiligen Ausfahrt VOR dem Dreieck aufgestellt werden, so lautete die pfiffige Lösung. Von Norden her also kurz vor Langenbruck, von Süden kurz vor Schweitenkirchen/Pfaffenhofen.

Und damit nicht genug. So eine braune Autobahntafel, das ist seitdem bekannt, benötigt nach der Autobahnabfahrt immer eine sogenannte Folgebeschilderung. Nicht dass der kulturwillige Autofahrer zwar erstmal runterfährt, dann aber bald nicht mehr weiterweiß zur gesuchten Destination, entmutigt wieder umdreht oder noch schlimmer, in irgendeinem Café am Wegesrand eine Pause einlegt.

Nun ist es freilich so, dass es weder von Langenbruck noch von Schweitenkirchen auf allzu direktem Weg nach Wolnzach geht. Also musste zuerst in eingehenden Sitzungen eine passende Route ausgetüftelt respektive folgebeschildert werden. Was dazu führte, dass sich heute mitten in der Hallertauer Landschaft kurz vor Sünzhausen (Sinzhau´n) ein Hinweisschild zum Deutschen Hopfenmuseum zeigt und man/frau auf diesem Weg auch gleich die Schönheiten von Dürnzhausen (Dirnzhau´n), Geroldshausen (Geratshau´n) und Haushausen (Haushau´n) kennenlernt. Auf der anderen Seite kommen dadurch Fahlenbach, Königsfeld und Starzhausen (Stazhau´n) zu unerwarteter Durchreisefrequenz.

Oder eben auch nicht. Denn kein noch so pausenwilliger Durchfahrer wird auf die seltsame Idee kommen, bloß weil ihm irgendwo ein braunes Schild ins Sichtfeld rückt, bei der nächstbesten Ausfahrt einfach mal rauszufahren. Steht ja nirgends auf der Autobahn, dass es hier zum Hopfenmuseum geht. Und wer weiß schon was von Folgeschildern. Und selbst wenn, jedes Standard-Navi leitet zuverlässig auf direktem Weg zum gewünschten Museumsziel. Auf der A 9 Richtung Nürnberg führt der nun mal nicht über Dirnzhau´n, sondern – eben.

Das etwas schlichtere Hinweisschild auf der A 93

Ach was wären Deutschland und Bayern ohne ihre Bürokratie und die speziellen Mittel und Wege, ihr auszukommen. Und sei es mittels Folgebeschilderung. Übrigens hat der braune Hinweis auf der A 9 in der Tat enorme Wirkung entfaltet. Umfragen unter unangemeldeten Besuchern nach ihrer Motivation, im Deutschen Hopfenmuseum vorbeizuschauen, setzten das erdige Schild ganz oben auf die Anlassliste. Und auch der Landstraßenpendler aus Freising wird seither kurz vor der Autobahnauffahrt stets daran erinnert, dass er an einem der nächsten Sonntage seinen freien Nachmittag auch in Wolnzach verbringen könnte. Über die Folgsamkeit der Pendler und den Folgeerfolg dieser Folgebeschilderungsfolge wissen wir bisher zwar noch nichts Exaktes. Aber wir arbeiten daran.

Der Haken an der Sache

von Christoph Pinzl

Viele Hopfenbauern schwören heutzutage darauf, den Aufleitdraht, an dem der Hopfen nach oben wächst, bereits im Herbst aufzuhängen. Mag sein, dass sich mit den Winterstürmen ein paar der Drähte wieder am Boden ablösen. Aber das bisschen Nacharbeiten im Frühjahr wiegt der Vorteil, dass man die ganze Arbeit schon hinter sich hat, leicht auf. „Arbeitsspitze brechen“ nennen das die Agrarfachleute.

Früher wäre so etwas nicht möglich gewesen. Denn der Draht war noch nicht fest am oberen Laufdraht angeknüpft. An jedem einzelnen Aufleitdraht war oben ein Drahthaken montiert und diesen Drahthaken musste man am Gerüst einhängen. Diese Technik verbreitete sich ungefähr ab der Zeit nach dem 1. Weltkrieg, beim einen Bauern früher, beim anderen mit etwas Verzögerung. Draht löste damals die bis dahin übliche Schnur ab, den „Spagat“ wie man sie in der Hallertau nannte. Ein wesentliches Argument für den Umstieg auf die neue Technik dürfte gewesen sein, dass sich der Draht im Unterschied zur Schnur mehrfach nutzen ließ. Dazu musste er allerdings Wachstum und Ernte der Hopfenrebe unbeschädigt überstehen und das ging nur, wenn sich Haken, Draht und Hopfenrebe am Schluss bei der Ernte relativ einfach wieder vom Gerüst abnehmen ließen. Das war quasi der Haken an der Sache. Genau derselbe war dann ein wesentlicher Baustein für das Drahtrecycling.

Weil es vor den 1950er Jahren nur auf den wenigsten Höfen Traktoren gab, somit auch noch keine Kanzeln mit denen man sich nach oben befördern lassen konnte, hatte das Drahtaufhängen zwangsläufig vom Boden aus zu erfolgen. Dazu brauchte es eine lange Stange, ob aus Bambus, Metall oder irgendeiner Holzsorte, entschied jeder Hopfenbauer nach individuellem Geschmack. Am oberen Ende der Stange steckte eine Vorrichtung, an der sich der Haken samt Draht zwar so stabil einhängen ließ, dass er beim Hochwuchten nicht sofort wieder herunterfiel, aber auch nur so lose verbunden, dass der Draht sich oben am Laufdraht relativ leicht einhängen ließ.

War bis dahin beim Montieren der Spagatschnur Wurfgenauigkeit gefragt, so brauchte es ab jetzt ein gutes Auge, damit der Haken sein Ziel oben nicht verfehlte. Wer allerdings einige tausend Stöcke Hopfen sein eigen nannte, schaffte es irgendwann auch ohne Hinsehen, so jedenfalls schilderten es alte Hopfenbauern in der Rückschau. Nach stundenlangem Starren ins Sonnenlicht und dem richtigen Grad an Genickschmerzen in jedem Fall ein Vorteil. Wer es sich leisten konnte, vergab die Arbeit an Drahtaufhänge-Spezialisten, die sich nach Menge bezahlen ließen.

Mit dem Aufkommen der Hopfenpflückmaschinen ab Mitte der 1950er Jahre war dann bald Schluss mit dieser Methode. Für die empfindlichen Pflückfinger und Pflücktrommeln in den Pflückmaschinen waren die Haken Gift. Und auch wenn sie anfangs noch mühselig vor der Ernte abgezwickt wurden, damit man sie später wieder am Draht anknüpfen konnte, so stellten sich die meisten Bauern doch schnell um: auf leichteren Draht, den man oben mit einer Schlaufe festknüpfte, bei der Ernte abriss und anschließend wegwarf. So wie es heute noch üblich ist.

In unserem Museums-Hopfengarten haben wir die alte Technik aufleben lassen.

Compact-Klasse

von Christoph Pinzl

In Museumskreisen gibt es den Begriff des „ikonischen Exponates“. Der Raumanzug, mit dem Neil Armstrong seinen wichtigen Schritt für die Menschheit ausführte, Alan Turings Enigma-Entschlüsselungsmaschine, Lenins Eisenbahnwaggon, mit dem er zur Russischen Revolution fuhr. In der Art. Welthistorisch knapp darunter läge die erste Pflückmaschine, die im deutschen Hopfenbau ihren Dienst verrichtete, die Bruff D, Baujahr 1955. Würde sie unserem Museum angeboten, hätten auch wir, Wolnzach, ein Problem. Wohin damit? Die Bruff war ein Monster von 25 Metern Länge und 8 Metern Höhe. Gutsbesitzer Otto Höfter musste im kleinen Hallertauer Weiler Neuhausen eigens eine neue Halle errichten, um sie unterzubringen.

Zum Glück muss man fast sagen, gibt es die Maschine nicht mehr. Aber Pflückmaschinen stellen trotzdem für ein Hopfenmuseum ein gewisses Problem dar. Sie markieren einen wesentlichen Umbruch in der Geschichte des Hopfenbaus und sind deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil des Sammlungskonzeptes. Aber anders als Pflückkörbe oder Metzenzeichen beanspruchen sie viel Platz, sehr viel Platz. Und nicht nur das. Als das Deutsche Hopfenmuseum einst aufgebaut wurde, musste die in unserer Dauerausstellung gezeigte Wolf-Pflückmaschine sehr früh sehr exakt platziert werden, damit die nötigen Fundamente für ihr hohes Gewicht rechtzeitig angefertigt werden konnten. Und die Maschine musste auch schon lange vor Bauende ins Gebäude gestellt werden. Keine Tür im Museum wäre groß genug gewesen, um sie hindurch zu befördern. Also musste sie durchs (noch unverglaste) Panoramafenster.

Eine nagelneue Allaeys Compact, um 1962, in der Fertigungshalle der Firma Allaeys in Poperinge.

Pflückmaschinen sind in gewissem Maße auch der Grund dafür, dass das Deutsche Hopfenmuseum in Kürze ein neues Schaudepot eröffnen darf. Seit Jahren war das alte Depot „Rennerstadel“ zu klein geworden. Vor allem für Pflückmaschinen war längst kein Platz mehr. Schon 2013 musste eine frisch erworbene Themilco Hopmatic, ein seltenes Stück aus den 1960ern, auf das wir eher zufällig gestoßen waren, draußen vor der Tür unters Vordach gestellt werden. Notdürftig mit Plane verkleidet hat sie seither Wind und Wetter getrotzt.

Nicht besser erging es der Maschine, nach der wir, anders als nach der Themilco, seit Jahren intensiv Ausschau gehalten hatten. Die Firma Allaeys, genau wie Milleville-Themilco einst im flandrischen Poperinge beheimatet, lieferte seit Mitte der 1950er Jahre höchst erfolgreich ihre Pflückmaschinen an den deutschen Hopfenbau. (mehr zu Allaeys…) Technische Marksteine wie schräger Rebendurchzug oder der lange Rebenauszugsarm gehen auf die Brüder Allaeys zurück. Ihre wohl wichtigste Erfindung war die Kompakt-Pflückmaschine. Solche Maschinen waren, anders als die Bruffs, Rotobanks und auch die ersten Allaeys-Typen, keine hallenumspannenden Ungetüme mehr, die auch den reichsten Hopfenbauern zum armen Schlucker degradierten. Statt 60.000 standen nur mehr knapp 20.000 Mark zu Buche, statt 8 x 25 Metern Höhe x Länge nur mehr 3,50 x 3,50 Meter, statt 50 Mann Personal nur mehr 3.

Nachdem Allaeys 1959 die „Junior“ eingeführt hatte, legte man kurz darauf mit einem Modell mit dem sprechenden Namen „Compact“ nach. Anders als bisher war jetzt bereits der schräge Einzug samt langem Einzugsarm verbaut. Als die Nr. 1 der Baureihe 1961 zur Probevorführung in der Hallertau lief, wechselten sofort die ersten sieben Stück den Besitzer. In den folgenden Jahren entwickelte sich die „Compact“ mit 464 verkauften Maschinen zum erfolgreichsten Allaeys-Typ in ganz Deutschland. Obwohl sie aus dem Ausland stammte und anders als die englischen Maschinen, nie in Deutschland in Lizenz nachgebaut wurde.

Allaeys Compact Maschinen, bereit zur Auslieferung in den deutschen Hopfenbau.

Unsere „Compact“ entdeckte um 2017 Pflückmaschinenfachmann Peter Mayer-Diener am Ortsrand von Au i.d. Hallertau. Seit bald 20 Jahren stand sie dort verlassen herum, im typischen Pflückmaschinen-Stadel, den die Vorbesitzer dort einst in die grüne Wiese gestellt hatten. Hopfenbauer und Wagnermeister Johann Schreck und seine Frau Maria hatten sie 1962 zusammen mit dem Auer Hopfenpflanzer Anton Buchberger gekauft, beim Landmaschinenhändler Schleibinger in Osterwaal, nachdem man die Anbaufläche 1960 auf 6000 Hopfenstöcke erweitert hatte, also auf ungefähr 1,5 Hektar. Die gemeinsame Halle für die Maschine stand jeweils exakt zur Hälfte auf den Grundstücken der Familien Schreck und Buchberger. 1974 heiratete Tochter Christl den Landmaschinenmechaniker Erich Heinzmann und führte den Hof in unveränderter Größenordnung weiter. Bis 1990 dann die Allaeys Compact ihre letzten Reben pflückte. Die Hopfenstöcke wurden gerodet, der Ackergrund verpachtet. Und um die „Compact“ wurde es still. Bis zur Wiederentdeckung.

Nachdem man sich mit den Vorbesitzern einig geworden war, brachten Mitglieder des Hopfenmuseums-Vereins mit Unterstützung des viel zu früh verstorbenen Maschinenfachmanns Walter Reith die Maschine nach Wolnzach. Eine Besonderheit war neben ihrer hervorragenden Zustand ihr fast unveränderter Originalbauweise. Leider musste auch dieses Schmuckstück jahrelang im Freien herumstehen und bot in dieser Zeit zahlreichen Singvögeln und Tauben Unterschlupf. Mit der Fertigstellung unseres neuen Schaudepots haben fleißige Vereinsmitglieder nun viel Freizeit geopfert, die Maschine gesäubert und schließlich wieder in Betrieb genommen. Im neuen Depot wartet sie nun auf Besucher. Wir hoffen, dass es im Sommer soweit ist und wir die Maschine vorführen können.