Nonnenkloster und tauber Hopfen

Warum Männer im Hopfengarten schlechte Karten haben

von Christoph Pinzl

Ein unter Hopfenkundigen gerne gebrauchter Vergleich soll dem ehemaligen Weihenstephaner Professor Lintner entfahren sein: „Eine Hopfenplantage muss sein wie ein Nonnenkloster, da darf kein Mann hinein“. Wenn der Mensch Pflanzen kultiviert, versucht er nicht nur mittels Maschinen und Chemie das Wachstum in eine genehme Form zu bringen. Er mischt sich sogar in das Geschlechtsleben der Pflanzen ein. Nur weiblicher Hopfen liefert das, wofür man den ganzen Aufwand des Hopfenanbaus überhaupt treibt: Das Lupulin, wertvoller Rohstoff für die Brauwirtschaft. Männlicher Hopfen ist im Hopfenanbau nicht nur überflüssig. Man sieht in ihm sogar einen Schädling, den es zu bekämpfen gilt wie Blattlaus und Rote Spinne. Seit 1956 ist die noch immer gültige „Verordnung über die Bekämpfung wilden Hopfens“ in Kraft. Sie schreibt vor, dass jeder wildwachsende Hopfen in Gemeinden mit Hopfenanbau uneingeschränkt zu roden sei.

Wer über Hopfenanbau redet, meint also nur weiblichen Hopfen. Jedenfalls heutzutage und in Deutschland. Das war aber nicht immer so.

Botanische Anfänge

In den dickleibigen Kräuterbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts, zu ihrer Zeit hochgelehrte Nachschlagewerke zu allen Fragen der Botanik und der Medizin, wurden die Geschlechter recht gerne vertauscht. Dolden trägt hier der männliche Hopfen, der weibliche die Rispen. Der sächsische Schulrektor und „Hopfenfachmann“, Johann Anton Fritsch, hatte hierzu eine nette, aber auch ziemlich verdrehte Erklärung parat. In den Kräuterbüchern waren die Bezeichnungen „foem.“ und „mas.“ für weiblich und männlich verwechselt worden. Männlicher Hopfen ist der ohne Ertrag, der „taube“ Hopfen, was auf lateinisch „foemina“ heißt, ergo ist er der „Lupulus foem“. Warum allerdings der weibliche dann ausgerechnet „mas.“ heißen sollte, blieb Lehrer Fritsch in seiner Erklärung schuldig.

Der männliche Hopfen ist der taube und deshalb „foemina“. Klar.

Andere wie der Altdorfer Gelehrte Johann Ehinger in seiner lateinischen Doktorarbeit „De Lupulo“ von 1718 ließen den Unterschied gleich ganz weg. Männlichen und weiblichen Hopfen, das gäbe es gar nicht. Oder besser gesagt: Jede Pflanze habe beide Geschlechter in sich und es hänge von verschiedenen Faktoren ab, welches zum Vorschein komme. Der Hopfen schien sich quasi selber zu befruchten.

Geschlechts-Durcheinander hin und her, klar war auf alle Fälle immer, dass man nur den Hopfen anbauen wollte, der die lupulinhaltigen Dolden trug. Das andere Geschlecht interessierte nicht.

Pro und contra

Das änderte sich Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Methoden wurden wissenschaftlicher, die Mittel differenzierter. Der Hopfenanbau legte überall in Deutschland zu, die bezahlten Preise ebenso. Männlein und Weiblein konnte allmählich jeder auseinanderhalten. Soweit bestand Einigkeit. Nun begannen aber Auseinandersetzungen darüber, wie mit dem männlichen Hopfen sach- und fachgerecht umzugehen sei. Einigen wie dem Bierbrauer Leopold Limmer in Staffelstein war das erstmal egal. Um Dolden zu erhalten, war kein männlicher Hopfen nötig. Ob man ihn nun im Hopfengarten duldete oder nicht, sollte jeder Hopfenpflanzer selbst entscheiden.

Es gab aber auch kritischere Stimmen. Franz Olbricht, böhmischer Hopfenbauer und Buchautor, erkannte bereits 1835, dass das Lupulin in befruchteten Dolden gröber war als das in unbefruchteten. Außerdem bemerkten kundige Hopfenpflanzer, dass zu viel Männlichkeit im Hopfengarten dem Doldenhopfen zu wenig Platz zur Entwicklung ließ und unnötig Nährstoffe und Licht verschwendete.

Ein Mann und seine Verhüterlis: damit im Versuchshopfengarten kein Unglück passiert, werden die männlichen Hopfenrispen eingepackt (Aufnahme um 1950).

Doch plötzlich drehte sich die Stimmung. Es war nicht zu übersehen, dass befruchtete Dolden eindeutig mehr Ertrag einbrachten als die unbefruchteten. Und zwar nicht nur, weil die Samenkörner in den Dolden das Gewicht erhöhten. Befruchtete Dolden wurden wesentlich größer, der Stock trug mehr und üppiger. Mancherorts glaubte man, dass eine Befruchtung sich sogar besonders günstig aufs Lupulin auswirkte. Ausgewanderte deutsche Hopfenpflanzer in Australien kamen auf diese Weise auf die Idee, ihren am „Lupulinmangel“ leidenden Hopfen durch den Import von männlichen Pflanzen „qualitativ“ zu steigern. Man empfahl, auf eine gewisse Anzahl weiblicher Stöcke einen männlichen Stock gezielt in den Hopfengarten zu setzen, möglichst noch in Windrichtung, damit auch ja alle Dolden befruchtet würden.

Als leuchtendes Vorbild galt wie so oft in landwirtschaftlichen Fragen dieser Zeit die britische Insel. Deren Hopfenbauern pflegten diese Technik seit langem und sie sollte sich dort bis in die 1980er Jahre halten. Noch heute findet man in englischen Hopfengärten – soweit es sie noch gibt - einzelne männliche Pflanzen. Der Hopfen brachte dadurch nicht nur höheren Ertrag, er erwies sich auch als stabiler gegenüber Schädlingsbefall. Qualitätseinbußen beim Brauwert schienen englischen Brauern nichts auszumachen. Ernest Stanley Salmon und Artur Amos, zwei der bedeutendsten Köpfe der britischen Hopfenforschung, versuchten 1908 sogar wissenschaftlich exakt zu beweisen, dass die englischen Hopfensorten eine Befruchtung unbedingt benötigten, sonst wüchsen deren Dolden nicht voll aus.

Kampfansage

Was eigentlich als wissenschaftlicher Diskurs angelegt war, wandelte sich mehr und mehr zur wirtschaftspolitischen Frage. Die Briten sandten mit ihren pro-männlichen Argumenten nämlich auch deutliche Signale an die festländische Hopfenwirtschaft. Schließlich wollte man sich seine traditionelle Anbaukultur nicht so ohne weiteres schlechtreden lassen. Denn in Deutschland war seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Kampagne in Gang, die dem männlichen Hopfen radikal zu Leibe rückte. Schon 1870 hatte Garteninspektor Hannemann im schlesischen Proskau bemerkt, dass Hopfen mit Samenkörnern dem Bier einen „widerlich bitteren Geschmack“ verleihe. Zudem weigerte sich die Brauer- und Händlerkundschaft zunehmend, das überflüssige höhere Gewicht des Samenhopfens zu bezahlen.

Unter den Verantwortlichen des deutschen Hopfenbaus war man sich einig – nun müsse gehandelt werden. Aus gutem Grund. Die Goldgräberstimmung der Mitte des 19. Jahrhunderts war dahin, der deutsche Hopfenbau steckte tief in der Krise. Wenn man der Brauereikundschaft noch einigermaßen brauchbare Preise abringen wollte, dann nur durch allerbeste Qualität. Und man beschloss, dass befruchteter Hopfen dieses Gütesiegel nicht trug.

Der belgische Minister für Landwirtschaft ging mit gutem Beispiel voran. Schon 1887 erließ er ein Gesetz, wonach kein männlicher Hopfen mehr in den Hopfengärten gepflanzt werden dürfe. Die Deutschen folgten nach. In der „Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei“ in Berlin erbrachte Dr. Theodor Remy die eindeutigen Beweise, dass befruchteter Hopfen von schlechterer Qualität sei als der jungfräulich gebliebene. Alle angeblichen Vorteile wurden widerlegt. Samenhopfen hatte nicht nur schlechtere Bitterwerte, auch die Spindelanteile in der Dolde lagen deutlich höher, die Farbe war bleicher, die Erscheinung flatteriger. Vor allem räumte Remy ein für alle Mal mit der Meinung auf, dass befruchteter Hopfen mehr Ertrag bringe. In Gewicht und Größe ja, in Relation zum Lupulingehalt aber keineswegs.

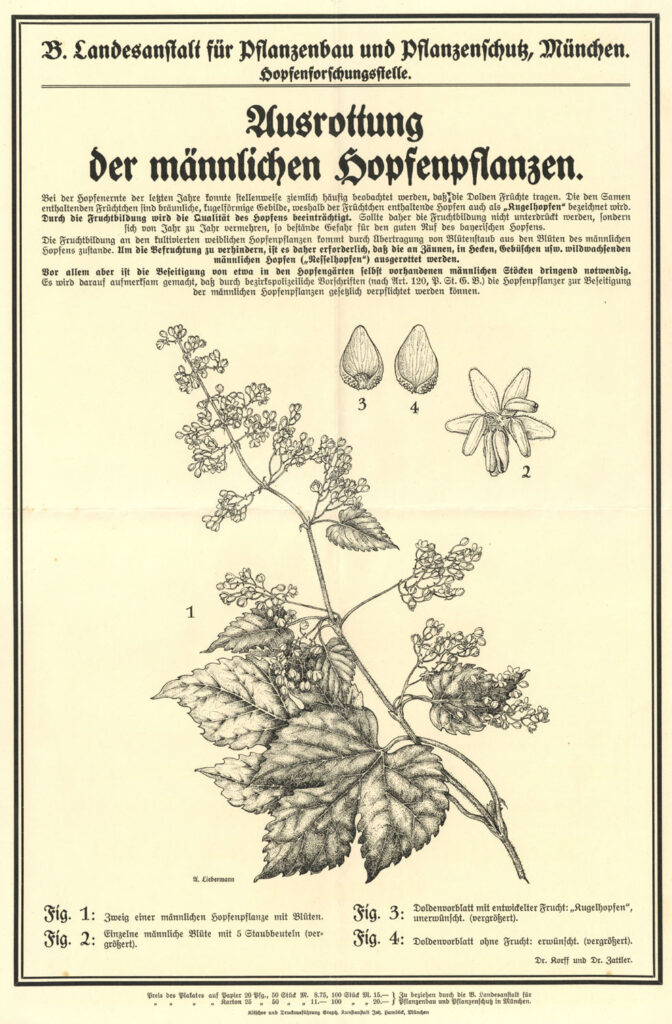

Ein Schädling wie die Blattlaus, da gibt es kein Pardon: Ausrottung!

Auf Remys Untersuchungen wurde direkt reagiert. Der Hallertauer Bezirk Pfaffenhofen a. Ilm ging voran und erließ bereits 1901 eine „Distriktspolizeiliche Vorschrift zur Vernichtung des wilden Hopfens“. Gemeint war damit eigentlich „Vernichtung des männlichen Hopfens.“ Andere Anbaugebiete zogen in den folgenden Jahren nach. Das Regelwerk wurde mehrmals erneuert, bis es schließlich in die bereits erwähnte Verordnung von 1956 einmündete. Ob die Hopfenbauern dieser Aufforderung in aller Sorgfalt Folge leisteten, darf bezweifelt werden. Die Schärfe, mit der bei Zuwiderhandlungen Strafen angedroht wurden, lässt jedenfalls so etwas vermuten.

Fazit

Heute zweifelt kein (deutscher) Hopfenbauer mehr am Sinn dieser Maßnahmen. Hopfen gilt als Pflanze, „welche mit Rücksicht auf die vom Menschen eingeführte Verwendung ihr eigener Feind ist“. Wenn’s nach dem Menschen geht. In Hopfenanbaugebieten sollte es männlichen wie wilden Hopfen heute eigentlich nur mehr in Forschungsinstituten wie in Hüll nahe Wolnzach geben. Da nutzt man ihn zum Beispiel zur Züchtung neuer Sorten. Tatsächlich lässt sich der Hopfen von allen Vorschriften und aller Sorgfalt aber recht wenig beeindrucken. An nahen Auen- und Flusslandschaften beispielsweise an der Donau oder auch im Gebüsch an Waldrändern findet man ihn weiterhin. Und vor allem dort, wo Hopfen vor Jahrhunderten mal heimisch war, braucht man nicht lange nach ausgewilderten Kulturhopfenpflanzen zu suchen. Wer sie findet, kann sich gerne an die Hüller Hopfenforscher/innen wenden.